ずっと昔、大学でフランス語の授業を受けていたときのこと。先生が脱線して話題はいつしかスタンダール『赤と黒』へと流れていった。その時に小説そのものについてどんなことが話されたかは忘れたが、『赤と黒』を専門に研究する「『赤と黒』屋さん」が最近では増えてね、と話されたことだけは今なお記憶に残っている。ひとつの小説の研究に一生を捧げる人がいるということが意外だった。そんな人生があるのか! でも今、改めて『赤と黒』を読んでみると、不思議な気はしない。この小説と格闘することはけっこうおもしろそうである。素晴らしい人生かどうかは別として『赤と黒』研究にかけた人生というのもありかと思う。この小説はとにかく問題作なのである。気になる点がやたらに多い。気になる点にこだわり出すと簡単に離れることができない。気になる点にこだわることも読書の楽しみかもしれないが、深追いすると泥沼にはまる危険なしとはいえない。一般読者としては、分からない点は分からないとしたまま自分なりの解釈で楽しめばいいのではないか。私もそのように楽しみたいと思うが、気になる点は気になったまま残ってしまう。今後もこの作品について考えることになるかもしれないが、今回はとりあえず、ジュリアンの「父親たち」に焦点をあててメモしておきたい。引用は人文書院「スタンダール全集」第1巻『赤と黒』、桑原武夫・生島遼一訳による。ただし、漢数字は算用数字に書き換えてある。

*舞台と時代

『赤と黒』は2部構成となっていて、第1部はフランス東部フランシュ‐コンテ州に設定された架空の町ヴェリエールを舞台にジュリアンとレナール夫人との恋を、第2部はパリを舞台にジュリアンとマチルドとの恋を描く。第1部の終わりにはフランシュ‐コンテの州都ブザンソンの神学校でのジュリアンの生活が間奏曲として挿入される。そして第2部の最後にヴェリエールとブザンソンへ戻り、ジュリアンの処刑とレナール夫人の死とでもって小説は終わる。つまり、舞台は田舎都市ヴェリエールから州都ブザンソンを経てパリへと移り、最後にヴェリエール、そしてブザンソンへと移動する。

『赤と黒』の出版は1830年11月で、タイトルと並べて1830年年代記と表記されている。しかし描かれているのは1830年の7月革命後ではなく1820年代のフランスである。1789年からの革命、1804年からのナポレオンによる帝政を経て、1814年のナポレオン失脚、それに続く王政復古。国外に亡命していた貴族も帰国し、過激王党派(ユルトラ)による白色テロなども起こる。1814年公布の「憲章」は国民主権を否定し、カトリックを国教化するなどの反動的な側面ももっていたが、法の前の平等、所有権の不可侵、出版の自由といった近代市民社会に普遍的な諸原則も確認されていて、自由派はこれらを守ろうとする。政治的には王党派と自由派のせめぎ合う時代。1824年に王位に就いたシャルル10世は、革命以前(アンシャン・レジーム)の儀式にのっとってランス大聖堂で戴冠式を行ったり、革命期に没収された貴族の土地に対し補償金を与える法を制定したりして自由派との対立を深め、こういった時代錯誤がフランスを7月革命へと向かわせることになったらしい。小説の時代はこの王政復古期の末期、7月革命直前にあたる。ヴェリエールのレナール町長が製材職人ソレルの息子ジュリアンを自分の子供たちの家庭教師にと考えるところから物語は始まる。

*ジュリアンの家族

主人公ジュリアン・ソレルの家族は、父親と兄2人である。母親については一切触れられない。兄2人は大きな体格の力持ちで、父親の製材業を手伝っている。ジュリアンはすんなりした体つきで力仕事はできず、本ばかり読んでいる。父親からはろくでなしとさげすまされている。レナール家の家庭教師となったジュリアンと森の中で出くわした兄2人は、立派な黒服、さっぱりした風采の「弟が自分たちを心底から軽蔑しているのを見て」、「血だらけになって気絶するまで殴りつけて立ち去った」とある。この極端なデフォルメはリアリズムの小説らしくない。兄弟3人で一番下の弟が特別の存在であり、兄たちとは違う幸運に恵まれるという設定はおとぎ話によくあるパターンで、ここもそれをなぞっているのではないか。

*ジュリアンの「父親たち」

ジュリアンの父親は育児放棄とまではいわずとも、少なくとも教育放棄をしている。あるいは、19世紀初頭のフランス(に限らず、近年に至るまでどこでも)における庶民階層には親による子供の教育などは存在しなかったというべきかもしれない。いや、そもそも親による子供の教育が問題になるのは現代のことであって、かつては階層を問わず、親が直接子供を教育することは考えられなかったのかもしれない。上流階級ならば家庭教師あるいは寄宿学校ということになるのか。そして社会の下層に生まれたら、いくら才能や素質に恵まれていたところでそれを開花させる条件は零に等しいということになる。たいていは親の職業を引き継ぎ、一生を終える。ジュリアンもそうなっていた可能性が大きい。いやいや、父親の製材業を継ぐにはひ弱である彼はそうなる可能性さえなかったというべきか。ところが幸運の星が彼の頭上に輝き、彼の資質を認めた4人の人物によって知的、宗教的、社会的教育を受ける。その4人とは、退役軍医、シェラン司祭、ピラール司祭、ド・ラ・モール侯爵である。教育が成功したのかどうかは疑わしいけれど。

*退役軍医

物語の始まった時点ではすでに亡くなっている。少年ジュリアンにラテン語の手ほどきをしてやり、また、ナポレオンが司令官を務め、自分もそれに加わったイタリア遠征(1796年)の話を繰り返し聞かせる。これが直接的にジュリアンのナポレオン崇拝をはぐくんだものらしい。ナポレオンの創設したレジオン・ドヌール勲章の佩用者で、死ぬ際にその勲章と休職年金の未収額および30∼40冊の本をジュリアンに残した。そのうちの1冊が『セント・ヘレナ日記』で、ジュリアンの聖典となる。レナール氏に言わせればこの退役軍医はたんにナポレオン派であるだけでなく、急進派〔ジャコバン〕であり、自由派の回し者であるということになる。

*シェラン司祭

ヴェリエールの司祭で、物語開始時点で80歳。この地に赴任以来56年間にわたり町の人々に洗礼を施し、告解を聞いてきた。このあたり一帯の司祭たちの監視役としてブザンソンの修道会から送り込まれた助任司祭マスロンに言わせればジャンセニスト。町の有力者たちと折り合わず、孤立し、司祭職を辞めさせられることになる。ジュリアンは神学校に入るために3年前、つまり16歳の時からこの司祭について神学を勉強している。ただし、献身的に教育してくれるこの人をジュリアンは利用しているふしが濃厚。自分ではまったく信じていない新約聖書をラテン語で全部暗記しているのも「自分の将来の運命がその人にかかっている」と彼の考える「シェラン司祭にとり入るため」との説明がある。司祭は、レナール夫人との恋愛沙汰でヴェリエールにいるべきでなくなったジュリアンにピラール師あての推薦状を与え、ブザンソンの神学校へ送り出す。これで教育係はシェラン師からピラール師へとバトンタッチされる。

*ジャンセニズムとイエズス会

「平凡社大百科事典」はジャンセニズムを「恩寵に関する神学思想であるばかりでなく、信仰の実践と道徳における厳格主義、さらに教会組織の内側からの改革を目ざす教会論とそれに伴う実践運動」であり、「一方では神の預定と恩寵の絶対性を、他方では原罪以後の人間の無力さを強調する」説であり、キリスト教とヒューマニズムとの調和を図る近代主義的傾向ーその代表がイエズス会であるーの対極にある立場」だと説明している。18世紀には急速に政治化して「信仰と自由検討、宗教的政治的権威と良心の自由との関係をどう考えどう生きるかという難問を当時のカトリック教会とアンシャン・レジーム体制につきつけることとなった」。

イエズス会は私達にはザビエルを通じておなじみだが、布教活動、学校教育、学問研究などに積極的に取り組んだことで有名。そのイエズス会が『赤と黒』のなかでなぜ悪者扱いされているのか。同百科事典には、1773年に教皇によっていったん解散を命じられたイエズス会が、ナポレオンの失脚後にフランス幽閉からローマに帰った教皇ピウス7世によって再興を宣言されたという記述がある。このピウス7世はナポレオンの教会政策に反対して幽閉の憂き目にあった人。1814年に息を吹き返したイエズス会が我が世の春を謳歌し、近代主義的傾向とも相まって、王政復古期の貴族やブルジョワの世俗権力と結びつき、それに批判的なジャンセニズム排斥に傾いていたというのが1820年代のフランスだったのだろう。

*ピラール司祭

ブザンソン神学校の校長。厳正なジャンセニストであることが何度も強調される。すなわち、俗世間的利益には無関心で、イエズス会と絶対に妥協しない人。そのために、イエズス会が多数派を占める神学校の校長の椅子も放棄することになる。ジュリアンは初体面のとき、この人のあまりにも厳しい顔つきと態度のために気を失うとある。ちょっと大げさ。しかし、すぐにピラール師はジュリアンの才能と気概(僧職を飯の種としか考えていない愚鈍な他の生徒とは違う)を理解し、彼の指導者、助力者、相談相手となる。ピラール師はド・ラ・モール侯爵がかかえている土地をめぐる訴訟で代理人として尽力するが、そのお礼として、侯爵は神学校を辞めた師をパリ近郊の町で司祭にしてやる。有能な秘書を必要とした侯爵にピラール師はジュリアンを推薦する。ジュリアンはラ・モール邸に住み込むようになって以降もピラール師とは頻繁に行き来する。

*ド・ラ・モール侯爵

田舎貴族のレナール氏とは大違いの大貴族で、マチルドの父。丸い性格、気さくな人柄といっていいくらいで、大貴族から私達が予想するような尊大さとか、うぬぼれといったものは感じさせない。どこかブルジョワ的で、ジュリアンに対しても無理に貴族を演じているところが見られ、それもあまりうまくは行かない。ついつい打ち解けてしまう。侯爵がジュリアンに対していだく親近感は実の息子のノルベールに対する以上であるといっても過言ではない。マチルドがジュリアンの子供を身ごもったことをマチルドの手紙で知ったときの怒りはもちろん相当なものである(はず)。なにしろマチルドは彼の秘蔵っ子で、なんとしても公爵夫人になってくれることを願っていたのであるから。怒り狂ってその場でバッサリやってもおかしくない。ところが、豈図らんや、彼の怒りっぷり、いまいち迫力がない。「ジュリアンに口から出るかぎりの罵詈雑言をあびせかけた。で、われらの主人公はその剣幕にあきれて苛々していたが、しかし彼のこの人にいだいている恩義の情は揺ごうともしなかった。長い年月のあいだ、この人の頭のうちに大切にいつくしまれていたいかに多くの計画が、たった一瞬のあいだに水泡に帰してしまったことであろう。〈とにかく、なんとか返事をしてあげなければ気の毒だ。おれが黙っていると、よけいに腹が立つだろうから〉」。ジュリアンは同情さえしている! 彼の心にゆとりがあるのは、その不羈の性格によるというよりも、侯爵の怒りが真に迫らないせいである(もちろん、そのようにスタンダールが書いているのだが)。侯爵の決断力や果敢さを欠いた性格はいかんともしがたい。多少の紆余曲折を経た結果、侯爵の最終的解決策はジュリアンとマチルドに土地と財産を与え、ジュリアンを貴族へとでっちあげることであった。なんと寛大な。

めでたく貴族ジュリアン・ソレル・ド・ラ・ヴェルネとなったジュリアンは軽騎兵中尉としてストラスブールの連隊に入り、そこで一目置かれる存在になる。いつか将軍になれるかもしれないなどと夢想する彼のもとへ、しかし、事態の急変を告げるマチルドの手紙が届く。ジュリアンが女性を誘惑して財産や地位を狙う卑劣漢であると告発するレナール夫人の手紙、これは夫人が告解師に書かせられたものであるのだが、それを読んだド・ラ・モール侯爵は、いかに寛大で優柔不断であるとはいえ、マチルドとジュリアンの結婚を認めるほどのお人よしではない。「金に目がくらんでお前を誘惑するというようなことは断じて許せない」と娘に宣言する。かくして万事休す。そして、ここがこの小説最大の謎なのだが、ジュリアンはヴェリエールへ駆けつけ、礼拝中のレナール夫人をピストルで撃つ。「復讐をしました」と彼は後日マチルド宛の手紙に書くのであるが、理解しがたい。いろいろ解釈することはできるが、そしていろいろ解釈されてきたようだが、やはりよく分からない。今はさて置く。

*父親ソレル

ジュリアンの父親は小説の最初に強欲者として登場する。まずはかつて、自分の製材所のある土地を渇望するレナール町長の足元に付け込んで破格の好取引をし、6千フランを捲き上げたというエピソードが紹介される。そして今、ろくでなしの息子が家庭教師に所望される理由がまったく理解できないながらも、レナール氏の焦り(町で彼と権勢を争う貧民収容所所長ヴァルノがジュリアンを奪うのではないかという思い込みによる)だけはよく理解し、かけ引きを駆使してジュリアンの待遇のつり上げに成功する(ジュリアンのためではなく、レナールをやり込めるのがおもしろいから)。

それ以後この父親は姿を見せないが、小説の最後になって再登場する。裁判で死刑を言い渡されたジュリアンを牢屋に訪ねて来るのである。貯めている小金のうち兄たちに千フランずつ、残りを父親にやるとジュリアンが言ったのを受けて父親は「そののこりはぜひおれがもらわなければならん。・・・もしお前がキリスト教徒らしく死にたければ、おれにいろいろ借金を払っていったほうがいいと思うな。お前は気がついていまいが、まだ養育料とか教育費というふうにいろいろ前貸ししてあるじゃでな」と言う。ちょっとへんな感じ。息子を育てるのに使ったお金を養育料とか教育費の前貸しなどと呼ぶのは奇妙ではなかろうか。もうじき死刑になる息子に何を言っているのだ、このおっさん。業突く張りだからそんなことも言ったりするのだと取れないこともない。しかし、別の取りようもある。ジュリアンが実の息子でなく、誰かから預けられた子供であったならば養育料という表現も的はずれではない。そのように取ることは決して不自然なこじつけや突飛な空想なんかではない。

*ジュリアンは貴族の落胤?

ド・ラ・モール侯爵がジュリアンを貴族ド・ラ・ヴェルネに仕立て上げるのはマチルドとジュリアンの関係を知ったのちのことで、ほぼ小説の終わり頃の話だが、それ以前にもマチルドのこととは無関係に、ジュリアンの出生を秘密めかし、貴族の落胤であるかもしれないという噂を広めるという冗談が行われていた。製材職人の息子が貴族になるのは段階を踏んでいるわけで、ある日突然、魔法の杖の一振りで貴族になったわけではないのである。

第2部第6章でジュリアンはシャルル・ド・ボーヴォアジというシュヴァリエと決闘する。決闘に至る経緯が私には何度読んでも理解できないが、とにかく決闘をするのである。シュヴァリエという身分もよく分からないけれど、仏和辞典には男爵の下の位と出ている。とにかく貴族である。決闘はあっけない。ジュリアンは腕を撃たれ、ブランデーで湿し、ハンケチでしばって終わり。ボーヴォアジの馬車でラ・モール邸まで送ってもらう。(このあたりの決闘の在り方も私にはよく分からない)。ボーヴォアジはジュリアンに好奇心をもち、今後、体面を保った付き合いができる相手かどうかを調べると、ラ・モール家の書記と判明。書記ふぜいと決闘したなんて物笑いの種にもなりかねない。一計を案じた彼は、ジュリアンが立派な青年で、「そのうえじつはラ・モール侯の親友の落胤なのだといたるところにふれ歩いたが、わけなくそういうことになってしまった」。以後、ボーヴォアジと連れ立ったジュリアンの姿がよくオペラで見かけられるようになる。ラ・モール侯爵曰く、「君は、わしの親友の、フランシュ‐コンテの金持貴族のご落胤になりすましたわけだね」。

ラ・モール侯爵はある時ジュリアンに青い燕尾服を与え、丁重な口調で次のように言う。「ご都合のよいときそれを着て私のところへ来てくださったら、そのときはレス伯爵の弟、つまり私の友人の老公爵の子供として待遇することにしましょう」。ジュリアンはからかわれているのだろうかと思うが、夜、青い服を着て侯爵を訪れると、侯爵は彼をまさに友人の息子として遇し、談話に打ち興じる。侯爵の思いは以下のごとくである。「りっぱなスペイン犬に夢中になる人がある。わしがこの僧侶〔ジュリアン〕にほれこんだとて、たいして恥ずべきことでもないだろう」「あの男はなかなか変わっている。わしはあれを自分の子のように待遇している。それでいったいどこに不都合がある。こんなきまぐれが、もしつづいたら、遺言状に5百ルイのダイヤモンドをくれてやるように書かんけりゃなるまいが」。さらに侯爵はジュリアンを、その目的がジュリアンにもよく分からない2ケ月のロンドン出張を命じる。帰国したジュリアンに侯爵は次のように説明する。「君はこの勲章をもらいに行ったのだよ」「わしは君に〔書記としての〕黒服をぬがせたくはない。しかしわしは青服の男とのじつに愉快な口調に慣れてしまった。・・・わしがこの勲章を目にするときは、君はわしの友人レス公爵の末子だが、自分ではそんなことは知らずに、半年前から外交界で働いている、ということにする」。この勲章というのがどんな勲章かは分からないが(分かる人には分かるのだろうし、どこかに注釈があるかもしれないが)、とにかく、ここでもジュリアンは貴族へと一歩前進したのである。レス伯爵家の舞踏会にも招かれ、貴族社会の虚飾と倦怠とを間近に見聞することにもなる。

ジュリアンをストラスブールの連隊に入れるにあたって侯爵は2万フランをジュリアンに与える。その際の侯爵の希望は、この金をラ・ヴェルネ氏は生みの親から受け取ったという形にすること、幼少時代の面倒を見てくれた材木商ソレル氏に贈り物をするのがよかろうということであった。ここまでお膳立てが整えば、ジュリアンは幼い頃にソレルに養育を託された貴族の落胤ということにならざるを得ないのではないか。こうして、ボーヴォアジの虚栄心に由来し、ラ・モール侯爵の気まぐれと物好きに煽られた嘘が誠となるのである。誠となった嘘は嘘なのか、それとも誠なのか。私達読者としては、ジュリアン貴族落胤説を積極的に肯定する理由もないけれど、否定する理由もない。父親ソレルの養育料云々の発言や兄2人との体格(と知能?)の違いなどを見ると、ジュリアンがソレルの息子ではないのではないかという思いがどうしても吹っ切れない。いや、実の息子でないなら養育料などという回りくどい言い方はせずに、最後の別れに、お前は俺の子供でないと率直に打ち明けるだろう、やはりジュリアンはソレルの子供なのだという反論も成り立つ。だけどそう断定できるか。できない。微妙である。ひょっとしてスタンダールは読者を判断不能の立場に置いて楽しんでいるのではないか。いや、それどころか、スタンダール自身にも判断がつかないのかもしれない。その可能性が高い。作者はすべてを知っている責任はないのである。一番気まぐれなのはスタンダールか。

上御霊神社祭礼2022

昨日5月18日は、京都、上御霊神社の祭礼の日。3年ぶりに神輿が出るというので京都まで見に帰った。以下はその写真。

加茂街道で。3時半ごろ。ほんとうは神輿を担いで「エライヤッチャ、エライヤッチャ」とやっているのを撮れたらよかったのだが、そのタイミングを逃し、それが終わって皆さん一休みのところになってしまった。

向こうに見えるのは大文字山。

烏丸鞍馬口交差点で。夕方6時半ごろ。あと少しで御霊神社に帰り着く。

このあとに神輿が来て「エライヤッチャ、エライヤッチャ」とやるのだが、それまでまだ時間がかかりそう。私は待ちきれず、家に帰ってビール。写真はここまで。

今年は3基ある神輿のうち「末広」1基しか巡行せず、寂しさは否めない。来年こそ、「小山」と「今出川」も巡行してほしいものである。

なんで、私が新潟に

GW明けの人出も少ない頃を見はからって新潟へ出かけた。2泊3日。新潟に親戚があるわけでもなく、知人友人がいるわけでもない。お参りしたい墓があるわけでもなく、ぜひ見たい場所があるわけでもない。じゃ、なぜ出かけたかというと、JALカード(クレジットカード)でたまったマイレージ(ポイント)が活用できたから、というだけのことである。このカード、3年前の夏に競馬をしに函館まで出かけた折、空港の待合室で勧誘されて加入した。その時は、母親が亡くなって半年後で、介護からも解放され、これからは好きな時に好きな場所に出かけられるという気持ちが強く、飛行機に乗る機会も増えそう、それならJALカードというのも利点があるかなと思って加入した。しかし、じっさいは、飛行機に乗る機会はなかった。老人仕様の体へと退化しつつある身体で海外へ出かける勇気はない。楽しさよりも精神的負担のほうが大きい旅はいや。国内なら体調を整えて何とか出かけてみるかという程度の移動意欲なら残っている。北海道なら競馬と物見遊山を兼ねて年に1、2度は行くつもりはあるのだが、コロナで競馬場の観客制限もあり、3年前の夏以降、北海道にもご無沙汰。この3年くらいで行った所といえば、北から東の方面では角館、平泉、会津若松、横浜、八ヶ岳、松本、西方面では門司、下関、秋吉台、角島、松江、大歩危小歩危、鳴門、といったあたり。いずれも飛行機には縁のない場所か必要のない場所である。そんな私にとってJALカードの利点はないし、年会費2000円も不必要な出費である。というわけで、他にクレジットカードは、自動的に引き落とし額の1%を割り引いてくれるのを持っているので、もっぱらそちらを使うことにして、JALカードは解約することにした。その前に、たまっているポイントを使おうと調べてみたら6000ポイント少々あった。これで引き換えられる商品はじつに貧弱なものしかない。そう思いながらさらにJALのサイトを見ていると「どこかにマイル」というのを見つけた。これは、6000ポイントで往復のフライトができるというもので、発着空港(同一に限る)と日時を指定すると、行先として可能性のある空港が示され、そのどこでもよければ、おまかせで申し込むというのである。伊丹発着5月8日発10日着で調べると、新千歳、青森、新潟、長崎の4つが出てきたので申し込んだ。すると予想通り(空席の一番多そうな)新潟が指名された。それで新潟へ出かけた。一切の予備知識なしのゆきあたりばったり。

新潟は酒飲みにとても親切な県。おいしい酒があるよ、たくさん呑みなさい、と歓迎してくれる。空港の観光案内所でもらったパンフのなかには酒蔵マップもあって、県内のあちこちの酒蔵で見学可能なところが紹介されている。しかし、日程上遠くまで足を延ばす暇はないので今回は市の中心地での飲み食いに限定して楽しむこととする。といっても四六時中酒というわけにはいかないので、穴埋めが必要。丸一日使える9日は月曜日でほぼすべての史跡関係物件と博物館は閉館していた。元々目的もないのだから残念でも何でもない。とりあえず午前中は「新潟市水族館マリンピア日本海」に行ってみた。

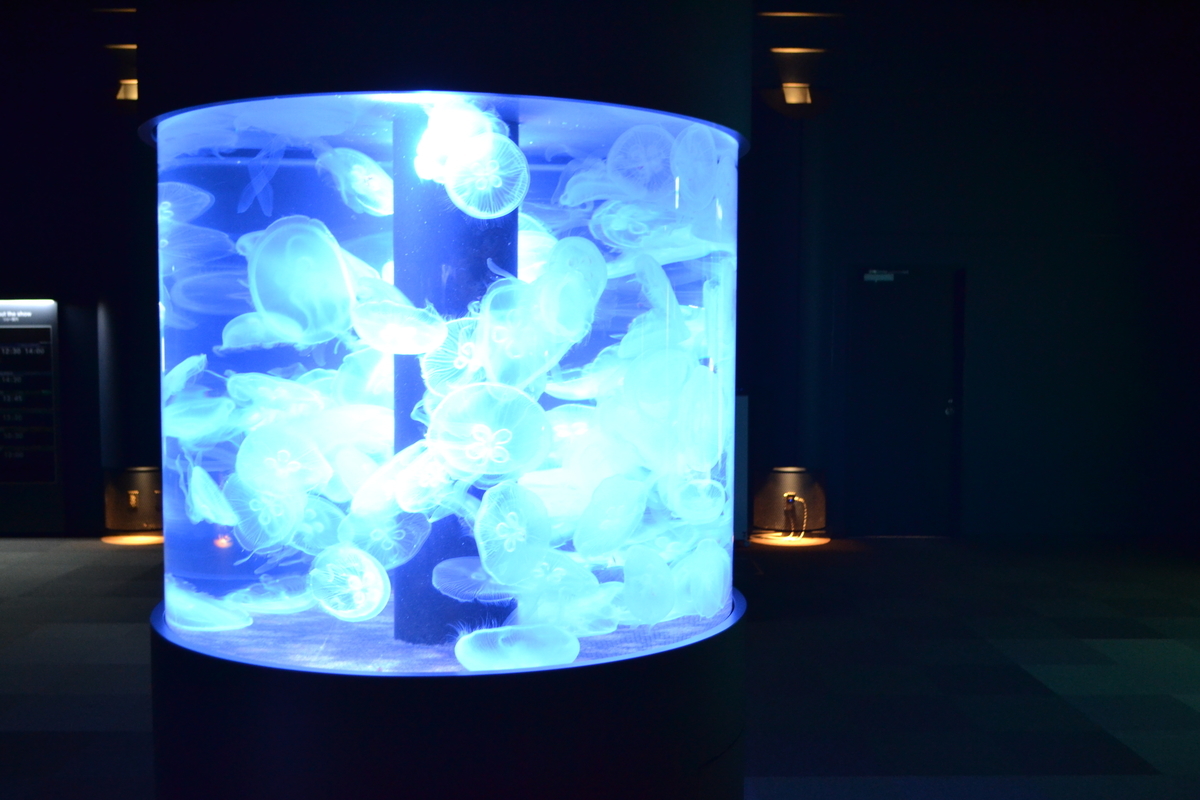

クラゲの水槽。クラゲって意外ときれい。

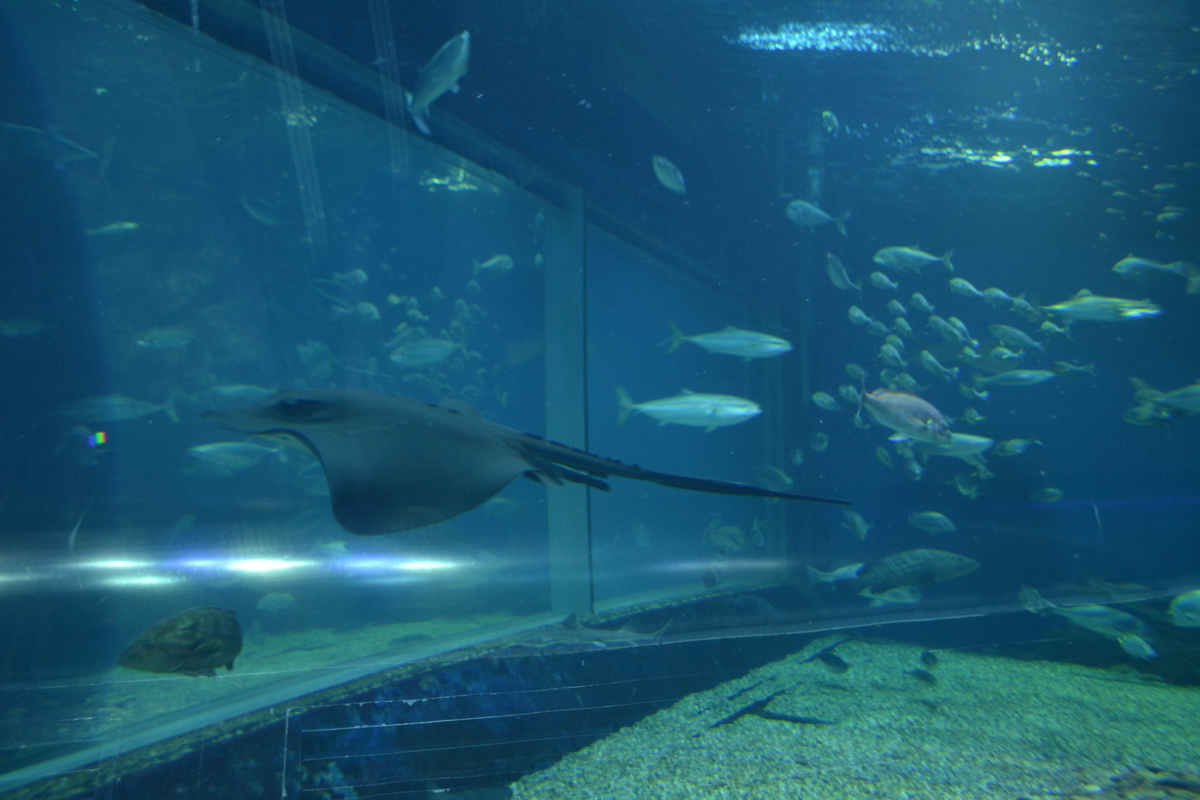

日本海大水槽。エイの泳ぐ姿はなかなか優美。

トド。雄と雌。雄は1トンにもなるそうな。

餌やりタイム。ここには雄が1匹、雌が2匹、飼育されているのだが、餌に関心を示したのは雌の一匹だけ。

あとの雄と雌(上に写っている水槽のと同じ個体)はこちらが大事。ちょうど繁殖期だとか。

ゴマフアザラシの餌やりタイム。

イルカショー。やたらにジャンプばかりさせるのではなく、イルカの体の特徴などをちゃんと説明したりして、落ち着いたショーになっている。

水族館の入場料は大人1500円。敷地にもゆとりがあり、いい水族館である。月曜日の午前中にどれだけのお客さんが来ているのかと思ったが、イルカショーには100人はいた。子供連れが6割ぐらいで、あとは若者たち。年寄りも皆無ではなく、私の他に7,8人はいた。

水族館の近くに護国神社があり、その敷地か地続きかよく分からないが、林があって、そこに坂口安吾の碑と砂山(北原白秋)の碑が立っていた。

午後は街中を散策。

柳都橋から見た朱鷺メッセの高層部分。この31階が展望室になっている。

その展望室から見た信濃川の河口。やっぱり信濃川は大きいと実感。

同じく、市街地の眺望。6つのゆるやかなアーチを持つ橋は萬代橋。

展望室の正式名称は「Befcoばかうけ展望室」という変な名前。Befcoは新潟にあるお菓子屋さんのブランド名で、ここが名称権を持っており、ばかうけはその代表的なおせんべいらしい。展望室に上がるのは無料。最後に萬代橋の写真。

帰路の伊丹への飛行機はがらすき。10名ぐらい。行きは半分くらい詰まっていたが。

車谷長吉

車谷長吉という小説家に興味を覚えたのは2015年、彼が亡くなったときのことである。死亡記事のなかで、彼が朝日新聞の人生相談「悩みのるつぼ」で出した答えが紹介されていて、それがちょっと普通ではなく、この人はおもしろい人だなと思った。同時に、恐ろしい人だとも思った。その相談は高校の教師をしている男性からで、教え子の生徒が好きになってしまったけれど、どうしたらよいのかという相談であり、車谷長吉は「好きになった女生徒と出来てしまえばよい」と返したというのである。この人、人生に対して並々ならぬ覚悟を持っているらしい、でなけりゃこんなこと言えない。どういう理屈でこんなふうに言えるのかと朝日文庫『車谷長吉の人生相談 人生の救い』を買って読んでみた。「ちょうきつ」と読むのも、その時、知った。中唐の詩人、李長吉によるという。「長安に男児あり 二十 心已に〔すでに〕朽つ」という詩句に感動したというのであるが、車谷長吉の心が朽ちたのはいつの頃からなのだろう。

高校教師に対する回答(人生相談に対する答えは回答なのか解答なのか私は分からないのだが、一応、回答としておく)は以下のとおり。人は普通、自分が人間に生まれたことを不幸だとは思うて(長吉は「思って」ではなく、いつも「思うて」と書く)いないが、私は不幸だと考えています。多くの人は、自分の生は誕生した時に始まったと考えているが、じつは、生が破綻した時にはじめて人生が始まるのです。破綻なく一生を終える人は人生の本当の味わいを知らずに終わってしまうのであり、気の毒なことです。あなたは自分の人生が破綻するのを恐れている。職業も名誉も家庭も失った時、はじめて人間とは何かということが見えるのです。あなたは、好きになった女生徒と出来てしまえば、それでよいのです。そうすると、はじめて人間の生とは何かということが見え、この世の本当の姿が見えるのです。

ほかにもユニークな回答がいっぱい。いや、ユニークなどと言っては軽すぎるか。以下に、今、改めて長吉の人間観、人生観を『車谷長吉の人生相談 人生の救い』から拾い集めてみた。楽天的な哲学でないことは確か。では悲観的かというと、ちょっと違うような気もする。また、指し示す方向は首尾一貫していて、どことなくキルケゴール的な雰囲気も感じさせるが、体系的な哲学ではないので、細かに一字一句を詮索することは無意味であろう。なお、★は私の注釈。

◇人生には救いがない。その救いのない人生を、救いを求めて生きるのが人の一生。そのために宗教や文学があるのだが、世にはインチキ宗教やインチキ文学が多い。インチキの目的は金もうけ。甘い話には要注意。

◇この世の苦しみを知ったところから真実〔まこと〕の人生は始まる。真実の人生を知らずに生を終えてしまう人は醜い人。己の不運を知った人だけが美しく生きる。

◇この世の生き物はすべて死ぬ。しかし、自分が死ぬことを知っているのは人間だけ。これが人間の最大の不幸。自分の死後にも自分が存在したことを示したいがために、芸術・哲学・文学の作品をこの世に残そうとする。ある意味では愚かなこと。自分の死後のことは誰にも分らない。ある年齢に達すると自分にもいずれ死が来ることを覚悟する必要がある。極端に言えば、そこからはじめて真実の人生は始まる。この死の覚悟のない人は駄目な人。そういう人は気の毒にとも思う。あるいはそのほうがよいのかもしれないが。

◇この世に生まれてきたことの不幸から救われたいのなら文学・芸術・哲学の道に進む以外に道はないのだが、これは極めて困難。貧乏に耐え、勉強をする決心が必要。その決心は大部分の人にはできず、手っ取り早く新興宗教にすがって金をだまし取られたりする。

★長吉が慶應義塾大学独文科に(本名の車谷嘉彦名で)出した卒業論文のタイトルは『フランツ・カフカと藝術』で、カフカの『断食芸人』が論じられている。見世物としてではなく芸術として断食をやり抜いて、結果、観衆からも興行主からも見向きもされなくなり、死んで藁屑と一緒に捨てられる断食芸人というあり方への関心を長吉は一生持ち続けた。

◇人の本質は孤独ということであり、他人と自分を比較することに価値はない。比較するがゆえに苦痛を感じる。世の大部分の人は比較しながら生きている。愚かである。明治以来、文部省がそういう教育をしてきた。

★他人と自分を比較することの愚かを長吉もやっている。例えば、1995年に『漂流物』で芥川賞候補になりながら決選投票で敗れたときには、受賞した保坂和志の『この人の閾』を、毒にも薬にもならない平穏な日常を描いた作品とこき下ろしている。<記者会見で、日野啓三が「こういう物情騒然とした世の中にあっては、何事も起こらない静かな日常がいかにありがたいか、を感じさせてくれる作品である。」と言うたとか。おのれッ、と思うた>。そして、日野以下9人の銓衡委員の名前を紙の人型に書いて深夜、鎮守の森の公孫樹に五寸釘で打ち込み、呪うたとある(『変』)のだが、まあ、こちらはフィクション。

◇まず自分が不幸になって苦い思いを舐める以外に救いの道はない。子供が不治の病に罹るとか、夫が事故死するとかしないと、あなたは普通の人間になれない。人間は、病気・貧困・思想的挫折といった不幸を乗り越えた時にまっとうな人生が送れるのだが、あなたには人生の不幸を乗り越える力がない。愚痴死が待っているだけ。あなたには一切の救いがない。自分の劣等感の原因を、自分を認めてくれず、すぐに激高した父親に育てられたせいにしているが、人間はみんな不完全であるということを覚悟するのが大事。

★これは他人の不幸を望む気持ちが強い(人の不幸は蜜の味)という相談者への回答であるが、ズバリすぎて、強烈! 相談者はどう受け取っただろうか?

◇人間としてこの世に生まれてきたことに救いはないと吉田兼好は考えていた。私は『徒然草』と夏目漱石を人生の指針として生きてきた。漱石が「死ぬのは厭だ」と叫んで死んだことは私には深い驚き。

★「漱石、おまえも凡人やったのか!」と言いたいのか?

◇救いを求めて人は四国にお遍路に行ったりする。私も嫁はんと行った。強迫神経症を癒やしたいのと、長い間、小説を書いてきて、作品のモデルにした人に謝罪したかったから。しかし、作家は人間悪をえぐり出す人間であり、その作家である自分に救いはないと分かった。お遍路で一番救いを感じたのは、お遍路が通る山道を黙々と補修している老人に出会ったこと。話しかけようとしたが手を休めようとしなかったので頭を下げて通り過ぎ、仏さまに出会ったよう気がしたので、あとで木の陰に隠れて土下座をして拝んだ。

★『四国八十八ヶ所感情巡礼』にはバスやタクシーで手軽に「巡礼」する人たちへの嫌悪感が繰り返し書かれている。これで極楽に行けると思うたら大間違い! それと、もうひとつ。長吉、やたらにそこいらじゅうでうんこをするのである。田んぼの畔や川原や草っぱらで(警官不在の交番の前でというのもあるが、本当かどうか?)。巡礼の道筋には公衆便所が整備されていないらしく、胃腸の弱い長吉(『世界一周恐怖航海記』にも下痢というのがよく出てくる)にとってはまさしく不便そのもの。でも、毎日毎日道端でうんこばっかりよくもしたものである。うんこの話がうんこ盛り。今でも四国の巡礼道には彼のうんこが残っているかも。

◇人は他の生き物を殺し、それを食うて生きている。直接殺さないでも、食べている人には深い原罪がある。この原罪のない人間はこの世にはいない。人の本質は鬼である。

★長吉は「肉を食べた」とは言わないで、常に「動物の死骸を食うた」という言い方をする。分からないでもない。

◇人の本質は阿呆である。自分を偉いと信じている大阿呆もいるけれど。そこからいろんな苦悩がわいてくる。お金が欲しいとか、長生きしたいとか。

★長吉は自分も阿呆であると承知している。大阿呆にだけはならないというつもりなのである。

◇人の頭脳は4種類ある。頭のいい人、頭の悪い人、頭の強い人、頭の弱い人。この中で絶対に小説を書くことができないのは「頭のいい人」。一番向いているのは「頭の強い人」。

★「頭の強い人」は「性格の強い人」「心の強い人」と言い換えてもいいのではないか。

★確かに、頭のいい人に小説は書けないというのは真実だと思う。

◇善人には小説原稿は書けない。私などは「悪人・車谷」と指弾され、「殺してやるッ」と脅迫されたこともある。だから、外出時には防弾チョッキを付けている。田舎にいる母親などは親類の男に「あんたの倅に悪う書かれた」と言うて棒で殴られ、半殺しの目にあわされ、2ヶ月入院した。小説を書くには覚悟がいる。作家になるには書くこと以外のすべてを捨てる必要がある。

★善人に小説は書けないというのも真実だろう。わたしは、先日のブログ「中原中也と安原喜弘」(2022.02.28)で書いた安原喜弘のことを思い浮かべる。この人が文学の道を離れたのは正しい選択であったとしか思えない。悪も毒もない人なのだから。

★「長吉の話は五割引きで聞いている」とか「拡大コピー」とか言われた長吉のことであるから、この人の言っていることをそのまま信じるのは危ない。ただし、防弾チョッキの話は作り話ではない。奥さんの高橋順子さんが長吉の没後に書いた『夫・車谷長吉』には、2007年10月に姫路文学館で「作家車谷長吉 魂の記録」展が開かれた際に「私は殺される!」と言い出して20万円で防弾チョッキをこしらえ、それを着用して姫路へ行ったことが書かれている。なお、姫路は彼の厄都市である。

★『車谷長吉の人生相談 人生の救い』からは長吉の身の上についても知ることができる。そしてそれらの事柄は「私小説作家・車谷長吉」の作品の素材としておなじみのものばかりである。次にそれらを挙げる。なお、長吉は「私小説」の「私」には必ず〔わたくし〕とルビを振っている。彼が書いたのは「ししょうせつ」ではなく「わたくししょうせつ」なのである。「ししょうせつ」では軽すぎるのか。

◇遺伝性蓄膿症。鼻で呼吸することができない人間としてこの世に生まれてきた。高校生のとき手術をしたが、完治させるには目の神経を切断する危険のある手術がさらに必要で、私は同意書に署名捺印しなかった。ゆえに今もって蓄膿症であり、口を開けて呼吸をしている。しかし、この身体的特徴は私の精神に働きかけ、いまでは私の個性の一つになっていると考えられる。私はこの病ゆえに作家になった。

◇私の人生の基本は、健康であればそれ以上のことは何も望まないということ。私は鼻で呼吸が出来ず、生まれつきの身体障碍者なので、役所の人に手当受給の申請書を提出するよう言ってもらったこともあるが、私よりもっと重症の方に差し上げてくださいと言うて帰って来た。

◇父は地主の総領の甚六であったが、戦後の農地改革で田んぼの大部分を失い、呉服の行商をしていた。呉服が売れなくなると損保の代理店を営んだ。無理をして長男の私を東京の大学に行かせてくれた。

◇私は家督を弟に譲った。この弟も遺伝性の蓄膿症を持っている。彼は小学校4年生の時から新聞配達をし、得た給料は親に捨てられた子供の施設に寄付してきた。生涯独身で百姓をしており、ボランティア活動を続けている。

◇私のことを「破滅型の作家」と思っていらっしゃるが、私は破滅を志したことは一度もない。ただ貧乏が好きなので、38歳の夏までは極端な貧乏生活をしていた。月収2万円。駅のベンチで寝たこともある。でも、失意を感じたことは一度もない。

★確かに、車谷長吉は太宰治なんかとは全然違う。

★30歳で東京を去り故郷に戻って以後の生活は『漂流物』のなかで次のように書かれているとおりと考えてよい。

<私は書くことは捨て、播州播磨の在所に帰った。やがて姫路で旅館の下足番になり、その後、料理場の追い回し(下働き)となって、京都、神戸、西ノ宮、尼ヶ崎、大阪曽根崎新地、泉州堺、ふたたび神戸三ノ宮町、さらに神戸元町と、風呂敷荷物一つで、住所不定の九年間を過ごした。>

★1983年38歳の夏、長吉は再び東京へ出て、嘱託社員として働きながら小説を書くことにまい進する。

◇結婚したのは48歳の秋。相手は49歳。それまでは毎日毎晩淋しく、夜は50センチほどの陶器製の木目込人形を抱いて寝ていた。漱石『三四郎』に出てくる美禰子という名前を付けていた。

★結婚前に長吉が順子さんに宛てた手紙はなかなか感動的。『夫・車谷長吉』より最後の部分だけを引用する。

<こなな愚か者の男に、思いを寄せて下さるなど、こればかりはまぼろしにも思い描くことが出来ないことでした。もし、こなな男でよければ、どうかこの世のみちづれにして下され。お願いいたします。私はいま、このように記し了えて、慄えております。>

★順子さんは「じつに味わい深い亭主をもった」と言われたとか。あるいは「一つ家に作家と詩人の表現者が二人いるのは、虎が二ひきいるようなもの」と言われたとも。のちには「車谷さんと結婚したのは、ボランティアですか」と言われた。いずれも言い得て妙。

★抱いて寝たかどうかは別として人形を持っていたことは事実。『夫・車谷長吉』に順子さんは、1999年2月に家を購入しての引っ越しの際、段ボール箱から木目込人形が出てきたのを見て、幼い頃にもらった人形がなぜここにといぶかしがっていると、長吉が「あ、それ、ぼくの」と言って抱きかかえて二階に上がってしまい、唖然とした、と書いている。

◇結婚において性交は大事かといえば、そんなことはない。私は結婚後、時々性交をしていたが、53歳で脅迫神経症・心因性胃潰瘍に罹り、性交不能となった。以後は性欲が湧いてこず、嫁はんも求めなくなったので今ではほっとしている。大事なのは健康である。

★『飆風』には次のような文章がある。順子さんは長吉を「くうちゃん」と呼んでいた。

<夜、嫁はんと布団の中でまぐわいをし、私が射精した瞬間、余りの快楽のために、思わず取り外した声を出すと、「もうッ、くうちゃんたら、そんな知性〔インテリジェンスとルビ〕のない声を出して。」と言われるのだった。>

◇高校3年の初夏、漱石のような作家になりたいと決心してから53歳で神経症になるまで、1日4時間以上眠ったことはない。ただひたすら勉強の日夜であった。

◇私の母親は次々にいくつもの新興宗教の教徒になり、すべての教団にお金をつぎ込むことによって人生の苦悩を軽くしてもらおうとしていた。それ以外に救いがなかった。私が作家として名をなすと、けろりとして新興宗教には近づかなくなった。

◇私の父は66歳で結核になり、結核菌が脳に上がり、75歳で狂死した。

◇私の血縁者には自殺者が五人いる。うち四人は「虫のいい男」で、「楽をして、いい目を見たい」としか考えない人だった。

★唯一「虫のいい男」でなかったのが『鹽壺の匙』に出てくる宏之。語り手(≒長吉)の母親の弟、つまり叔父にあたる人で、21歳で自ら命を絶った。この人物は『鹽壺の匙』の中心登場人物であり、その自殺で物語は終わるのであるが、一貫した主人公として登場するわけではない。母方の曽祖父・勇吉、その長女・ゆきゑ、その婿養子・保雄、勇吉の後妻・むめ、それぞれの生が手短に語られる。そして、彼等全員の生を支配している漠然たるもの、語り手の言葉でいえば「私という存在が呼吸した闇の力」が語られるのである。その闇の力に宏之叔父は耐えられなかったということか。

★私は長吉の作品すべてを読んだわけではないので「虫のいい男」が4人とも小説にされているのかどうかは知らない。知っているのは長吉の母親の一番下の弟である雅彦が『飆風』のなかで悪しざまに書かれていることぐらいである。容赦なき書きようにはちょっと驚く。叔父とはいっても長吉の1歳年上で、一緒に慶應を受験したが雅彦は落ちて、それ以来、長吉を恨み続けた、は序の口で、まあ構わない(やっても構わないし、書いても構わない)。続きがすごい。雅彦は関学在学中に同級生を強姦して、「わしと同じ弓道部のマネージャーよ。あの女別嬪やさかい、いてもたれ思て。」と自慢する。別の酒場勤めの女と同棲し子供もできたが、卒業と同時に捨てた。東京の会社に職を得たが、遅刻、無断欠勤、買春の常習犯で、ある時無断欠勤で新潟競馬場に行き、そこで会社の大事な書類を落として馘になり故郷に戻ってきた。以後も、結婚もして子供もできたがルーズな性格は直らず、勤めもまともにできず(このあたりも具体的に書いてあるが省略する)、新興宗教にのめり込んだ果てに首つり自殺をした、というのである。これらすべてが事実かどうかは不明である。いやいや、事実としてもこうまで書くか。事実でなければますますとんでもないこと。田舎にいる母親が親類の男に「あんたの倅に悪う書かれた」と言うて棒で殴られ、半殺しの目にあわされ、2ヶ月入院したというのは本当かもしれない。2013年、母親の葬儀のおり、従弟の奥さんに「新聞にあんなことを書かれて、子どもに何と言ったらいいのですか」と詰め寄られたことが『夫・車谷長吉』に出てくるが、こちらは従弟であり新聞とあるから『飆風』とは別口か。この従弟は働くのが嫌で、楽をしようとして、食い詰めて自殺した、と長吉は書いたのだという。

長吉の筆に禍されたのは親戚の人たちだけではない。友人知人、仕事関係、編集者、近所の人、有名人、無名人、ことごとく彼の筆の餌食となった。長吉という人は書くことに関して忖度なしである。こんなことを書けば迷惑になるだろうとか、怒るだろうとか、まったく考えない。怒りが自分に向けられるかもしれないことにも平気である。「文学界」に出た講演録で大岡信を戯画化し、その逆鱗に触れたこともある。そのために順子さんは大岡の下でやっていた短歌の下専攻とか著者略歴作成などの仕事を失った。以下に、軽い例と重たい例をひとつづつ挙げてみよう。

1998年に『赤目四十八瀧心中未遂』で直木賞を受賞した直後のドタバタを記録した『直木賞受賞修羅日乗』には、お祝いとして誰から何が届いたということが細かく記されている。そのなかに「澤井芳江さんから身の丈七十八糎もある大鯛を送ってくるが、うちでは三枚に卸せず。厄介な物を送ってくる女だ」。翌日「順子ちゃんが近所の魚屋に鯛を持って行ったら、すでに腐っていた」とある。あるいは「鈴木東海子さんから私の嫌いな珈琲」というのもある。『夫・車谷長吉』には、友人からの電話で「○○さんが夫婦でかんかんに怒っている」ことを知らされたと書いてある。○○さんとは順子さんの友人でコーヒーの送り主。しかも鈴木東海子というのは長吉がつけたあだ名らしい。これは軽い例。

重たい例は『白黒忌』のモデルにされた友人。これは、能登出身の私なる人物が東京で見知った一人の女性、きさちゃんについて物語する物語である。きさちゃんは神戸の金持ちの令嬢であったが、女学校の演劇祭で主役をやって舞い上がり、女優を目指して東京に出て、やがて身を持ち崩して酒場勤め。男出入りを繰り返し、「看護婦白黒日記」というポルノ映画にも出る。その美貌に惹かれて酒場にかよう私は特に彼女と親しくなるわけではなく、その人を盗み見したいだけである。「看護婦白黒日記」も見ていない。やがて彼女はあるふしだらな男とともに酒場からも私の視界からも姿を消す。私が彼女に貸してやった久坂葉子の本もいっしょに。それは20年も昔の話。今年の正月に能登に帰った私は46歳で独身。両親はともに80歳を超えている。<心の中ではこの出来損ないの倅のことを思い煩っていることでしょう>。小学校5年生の時の記憶がよみがえる。ヘリコプターが学校にやって来ることになり、1人だけそれに乗せてもらえるという。投票で選ぶこととなり、結果は私が4票。みんな乗りたいものだから自分に投票し、私も私に投票した。3人だけが自分でなく、級長をしていた私に投票してくれたのである。こうして選ばれた私が乗れることになったヘリコプターはしかし理由不明のまま来ないこととなった。今、誰もいない校庭に立って私はきさちゃんのことを思い出す。あの女も「選ばれた人」になりたく、天に飛翔したい熱にうなされて、神戸から飛び出してきたのだと。みんな天に飛翔したかった。しかしヘリコプターは来なかった。町役場前のバス停まで戻るとさんばら髪の女が発車の時刻表を見ている。それは80歳を超えた私の母。<私は其の背中を見た時、深々とした寒さを感じました。すると不意に、あの「看護婦白黒日記」を見るべきだったと思いました。>

モデルにされたこの友人は『夫・車谷長吉』(よ氏として登場する)によれば大切な友であったはずだ。<長吉にとってよ氏は文学を語ることのできる得難い人物であった。よ氏と一晩話すと小説が一篇できると言っていたことがあった。よ氏のほうは「私は車谷さんのブルペン・キャッチャーですね」と苦みをにじませていた>。長吉が心臓発作を起こして入院した時もこの人に保証人になってもらっている。長吉はこの人に見合いをさせようともしている。能登が故郷ということから判断すると、『抜髪』に出てくる「あんたの友達」が、このよ氏と同一人物であることは間違いない。この作品は一貫したストーリーを持たず、文学を目指して挫折して故郷に舞い戻った息子相手に母親が息子の馬鹿さ加減をコテンパテンにやっつけるという趣向の作品で、返す刀で出版界やインテリをばっさばっさと切り捨てるのも痛快で、このうえない読み物。私は大好き。さて、その息子の友達。<いつぞや東京から、あんたの友達がここへ来たったことあったやろ。能登の羽咋郡で学校の先生しとっての人の倅。あんたの部屋で二人して言いよんのが、聞こえてきたが。大きな声で。やれ三谷隆正がどうの。丸山眞男がどうの。マルクス・アウレリウスがどうの。ニーチェがどうの。ほら、どないぞ。ほちゃほちゃ言うて。二人で楽っそうに議論しよったぜ。酒呑みながら。五時間でも六時間でも。和辻はんの日本精神研究がどうの。柳田はんの何がどうのと。楽っそうに、自慢そうに議論しよったで。まるでなんどのお祝いの会やがな。・・・あの能登の人、歌を詠んでやいうやないか。西行はんみたいな歌。私〔わたくし〕は短歌を少々、言うて、うちに言よったっが>。この続きも面白いのだが、長くなるので引用はここで終わり。この人、長吉の無二の親友と言ってもいいのではないかという気がする。奥さんの順子さんの次に大事な人ではなかったか。あるいは、新潮社の編集者で、長吉を文学の道に引きずり戻してくれた前田速夫さんとならんで大事な人と言うべきか。その親友から絶縁状が届いたのである。『夫・車谷長吉』によれば、『白黒忌』のモデルにされたのだが、承諾したとはいえ、まことにつらい思いをした。その他のエッセイでも違和感と不快感を感じないわけにはいかない。と述べられていたらしい。「出来損ないの倅」と書かれたことなどに腹を立てているわけではないだろう。もっと深い所から沸き起こってくる鬱勃たる思いがあったのだろうと私などは想像するのみ。

人間でなく動物を主人公にすれば筆禍事件を起こさないですむ。と、長吉が考えたかどうかは分からないが、『武蔵丸』という短編がある。主人公はカブト虫。順子さんが、長吉の小説の中で一番好きな小説と言っている。私も、とてもいい小説だと思う。カフカの『変身』が人間が虫になる話ならば、こちらは虫が人間になる話。変身はしないが。逆向きのベクトルを持つ作品という観点で両者を比較したら面白いかもと思ったが、アホな思いつきであった。何もない。

さて、話を『車谷長吉の人生相談 人生の救い』に戻したい。長吉が「悩みのるつぼ」の回答者であったのは2009年4月から2012年3月にかけての3年。彼の人生の晩年にあたる。朝日文庫に収録されたものが全部なのか一部なのか、また掲載順が新聞掲載と同じ時系列にそっているのかどうか判別する手立てを私は持たないが、後者に関してはどうも古いものから新しいものへと並べられていると考えてよいように思う。後半になるにしたがって回答に厳しさというか、突き放したようなところがなくなってくるのである。穏やかになる。例えば次のような答え。

◇おおらかな気持ちになるには、自分よりも金銭的、精神的、身体的にもっと困っている人を助けるということがいいのでは。

◇気晴らしということを考えたらどうか。私は山のなかで歌をうたう。誰からもとがめられない。阿呆な老人がいると笑われるだけ。この世は阿呆になることが一番。気が楽になる。

◇早起きして散歩するとか、塗り絵に色をつけるとか、折り紙を折るとか、すぐ出来る気晴らしをするのもよい。

◇離婚なさったら、奈良盆地を歩かれるとよい。お寺だけでなく田んぼの畦道で休憩したり、おにぎりを食べたりするのは楽しい。

◇おにぎりを作って出かけ、草の上に座って食べ、草の上に寝転んで青空に浮かぶ白い雲を見ていると心が澄み切ったようになる。今の私には最大の楽しみ。それにもうひとつ。世の中の困っている方々が少しでも救われるようなことをすれば、それで自分も、ほんの少しだけれど救われたような気持になれることもある。

★この世に生まれてきたことの不幸から救われたいのなら文学・芸術・哲学の道に進む以外に道はないと言っていたのが、おにぎりで救われると言い出している。長吉は死が間近に迫っていることを予感していたなどと言うつもりはない。しかし、2010年に『車谷長吉全集』全3巻が刊行され、自分の人生に一区切りがついたと思った、あるいは人生の中心は終わったという気持になったとしてもおかしくはない。燃え尽きたのではないか。私は、文学によって自己を救おうとした長吉には畏怖を覚え、おにぎりを食べて草の上に寝転ぶ長吉には親しみを覚える。最後にとって付けたような事を言うけれど、『赤目四十八瀧心中未遂』は名作である。

カミュ『ペスト』

最近、アルベール・カミュ『ペスト』がよく読まれているらしい。2年前の話だが、新潮社文庫版の翻訳は2020年2月中旬に4千部を増刷し、さらに1万部の増刷を決めたとか。同社の広報担当者は「タイミングからみて、新型コロナウイルスの影響としか思えない。全く予想しておらず、ただ驚いている」「ペストの脅威と闘う登場人物の姿と、今のコロナウイルスの感染が広がる状況を重ねているのではないか」と話している(「朝日新聞」2020.3.2)。

確かに、ペストで封鎖された町オランを舞台にした物語を新型コロナウイルスの感染拡大に右往左往する今日の状況と重ね合わせるというのも理解できないことではないし、コロナをきっかけに『ペスト』を読むのも悪くはあるまい。ただし、『ぺスト』が描くのは、罹患と死とがほぼ同義であるような致死率のきわめて高く、黒死病と恐れられたペストであり、完全に封鎖された小都市が舞台であり、人間が死と向き合う密度は今日のコロナに比べ圧倒的に高い。コロナ下の状況をどう生き抜くかというヒントを求めて、いわばハウツー物を期待して読んだ人は肩透かしを食らうだろう(そんな人はいないだろうが)。まあ、しかし、どんなきっかけにせよ『ペスト』に関心を持ち、最後まで読んだ人は幸いなるかな。すぐれた小説を読んだという充実感を得ること間違いなしである。私も本棚から古い文庫本を取り出してみたが、1987年発行となっている。読んだのはだいぶ昔のことである。今、読み返してみて、とても素晴らしい小説であると思った。そして、以下のようなことを考えた。(引用は宮崎嶺雄訳の新潮文庫による)

小説『ペスト』の舞台はアルジェリアの港町オラン。実在の町だが、ペストの話自体はフィクションである。ダニエル・デフォーにも同じくペストを扱った小説『ペストの年の手記』があって、これも架空の語り手が登場するのではあるが、実際にロンドンで1665年で起こったペスト流行の資料を駆使し、行政の通達を文言どおりに紹介したり、地区ごとの死者数などを繰り返し挙げたりして、ドキュメンタリー性がずっと強い。対するカミュのほうは何人かの人物に焦点を当て、その内面と行動とを掘り下げることに焦点が置かれる。ペストが発生した4月から終息する翌年の1月にかけて、街の様子や季節の移り変わり、行政当局の欺瞞的態度、群衆の心理と行動、発病例や死者の埋葬などについても語られ、その描写は魅力いっぱいなのであるが、なんといっても要をなすのは人間であり、そこに傾けられた洞察の深さと卓越した表現力には驚嘆するしかない。

人物のなかで特別の存在は医師のベルナール・リウー。この人物が小説全体の語り手(報告者)であったことが最後の最後に明かされる(本人が明かす)けれど、終始一貫して三人称で登場する。つまり彼は中心的な登場人物であるとともに小説の語り手であるという特別の位置を占めているのである。職業柄、ペストの間近にいて、報告者としては最適。自己規定によれば「自分の暮らしている世界にうんざりしながら、しかもなお人間同士に愛着をもち、そして自分に関する限り不正と譲歩をこばむ決意をした人間」である。その他の主要な人物は以下のとおり。

ジャン・タル―:ペストの始まる数週間前からオランに滞在している正体不明の男。どこから来たのか、何のためにいるのか誰も知らない。オラン到着の日から街の様子や人々の会話や行動についてメモを書き続けており、その手帳がリウーの報告を補うことになる。

レイモン・ランベール:取材で一時的にオランを訪れた新聞記者。恋人をパリに残してきており、たまたま滞在していたオランの町がペストで封鎖されるという不運に見舞われた自分をあくまでもよそ者であると感じている。脱出を試みるが、展望は開けない。最後には保健隊に参加してペストと戦う。

ジョゼフ・グラン:日給で雇われている市の臨時職員で、かつてリウーが無料で診察した患者。あまりにも無感動な日常に疲れた妻に棄てられ今は独りで暮らす。小説を書き上げるという希望を持っているが、その実態は、的外れな一字一句への拘泥でしかない偏執狂的な推敲作業の繰り返しである。悲喜劇的かつ凡庸な人物だが、リウーは決して馬鹿になどしない。

パヌルー神父:戦闘的なイエズス会士。ペストを神の与えた試練であると説教するが、その後、いたいけな子供が苦しんで死ぬのを目の当たりにし、それでも神を称えることができるのか、神の造ったこの世界を全面的に肯定できるのかと苦悶する。最後に発病し、治療を拒んで死ぬが、ペストであったとは断言されず、「疑わしき症例」とされる。

コタール:金利生活者。何か過去に犯した罪で当局の追及を受けているらしく、自殺未遂を起こす。しかし、ペストによる混乱のおかげで逮捕される危険も遠のき、配給物資の密輸にまで手を出して今や元気いっぱい。ペストを歓迎している例外的人間。ペストの終息が兆し始めるとともに不機嫌になり意気消沈し、精神状態も不安定となり、遂には家に立てこもって銃撃事件を起こす。

『ペスト』で描かれるペストはペストであると同時にペストでなく、人間世界の邪悪な存在(例えばナチズムとか戦争)の寓意である、という見方が広く行われているようである。そのような解釈を誘発する箇所が作品中に2箇所、はっきりとある。1つ目はプロローグとして冒頭に置かれたダニエル・デフォー(!)の文章。「ある種の監禁状態を他のある種のそれによって表現することは、何であれ実際に存在するあるものを、存在しないあるものによって表現することと同じくらいに、理にかなったことである」。これによれば、ペストで封鎖されたオランの町の監禁状態というフィクションによって表わされているのは別の実在する監禁状態であるということになる。ただし、これだけではペストが何の寓意であるかは判然としない。そこで2つ目の箇所。それはタル―がリウーに自分がどういう人間であるかを語る場面。タル―は告白を「話を簡単にするためにまずいっておくがね、僕はこの町や今度の疫病に出くわすずっと前から、すでにペストに苦しめられていた」と始める。こんなふうに切り出されたらむしろ話は簡単になるどころかややこしくなるのだけれど、じつはそれこそが壺である。タル―の言うペストって何なのか、タル―はいったい何を言いたいのか、と私達は耳を傾けざるを得なくなる。

タル―は自分が育った家庭のことを語る。彼の父親は検事であった。生まれつき気のいい人間で、誰かを踏みつけにするようなこともせず、聖者でも悪人でもなく、中庸の人であった。17歳の時にタル―は父親に勧められ、父親が死刑論告をする裁判を見学する。その時まで人生についてとくに悩みや懐疑をもっていなかったタル―は、この時、生きている人間である被告人を人間社会が殺そうとしていることに思い至り、絶対的なショックを受ける。「赤い法服ですっかり変わって、好人物でも愛想のいい人間でもなくなった親爺は、大仰な言葉を口にうようよさせて、そいつがひっきりなしに、まるで蛇のようにその口からとびだしてきた。そうして僕にわかったことは、親爺が社会の名においてこの男の死を要求しているということ、この男の首を切れとさえ要求しているということだった」。ここでタル―の父親を二重人格者などと誤解してはならない。家庭でよき父親であることと法に基づいて犯罪者に死刑を論告する検事であることとは矛盾するものではない。彼は社会的職務を果たしているにすぎないのである。その後タル―は18歳で家を出て、貧しい暮らしに身を置く。ただし、それは彼が父親を憎んだからであるなどと、この点もまた誤解してはならない。「僕としては、別に親爺に対して怨恨をいだいていたわけではなく、ただ少しばかり心に悲しみをもっていただけだ」し、「この人物は僕の決心に対して間接的な影響を及ぼしたにすぎない」。問題は息子と父親の関係などではなく、社会が死刑宣告という基礎の上に成り立っていることなのである。

「僕の関心の的は死刑宣告というやつだ」という発言からはタル―が死刑廃止論者と見えるかもしれない。しかし、この死刑宣告というのを法制度上の死刑宣告と限定してはならない。「ペスト患者になりたくなかった」タル―は「殺人と戦う」ために「世間でよくいう政治運動をやるようになった」。彼は死刑廃止運動をするのではなく、政治運動をするのである。殺人を肯定するような社会とか政治体制を変革することが目標となる。「ヨーロッパの国々で、僕〔タル―〕がその闘争に参加しなかった国はないくらい」なのだから、さしずめヨーロッパ版チェ・ゲバラというところか。さらに言えば、この殺人というのも狭義の殺人と捉える必要はないのではないか。殺人を究極の形とする、人間社会の生み出す様々な犠牲と考えるのは拡大解釈ないし深読みかもしれないが、私はそう理解する(感じる)。

しかし、革命運動ないし反体制運動に加わってもタル―は自足を得られない。なぜなら、このような運動も殺人を否定するわけではないのである。「われわれだって、必要な場合があれば、処刑を宣告していたことは、僕も知っていた。しかし、こういう幾つかの死は、もう誰も殺されることのない世界をもたらすために必要なのだと、僕は聞かされていた」。殺人なき世界を生み出すための殺人という矛盾。タル―は必要悪だと割り切ることができない。そしてある日、銃殺処刑の現場を目撃した彼は「全精神をあげてまさにペストそのものと戦っていると信じていた間にも、少なくとも自分は、ついにペスト患者でなくなったことはなかった」「われわれは人を死なせる恐れなしにはこの世で身ぶり一つもなしえない・・・われわれはみんなペストの中にいるのだ」と考え、「このいまわしい虐殺にそれこそたった一つの・・・根拠でも与えるようなことは絶対に拒否しようと」決心する。「人を殺すことを断念した瞬間から、決定的な追放に処せられた身となった」彼は、失った心の平和を探し求めながらそれを見出すことができないでいる。「僕は現在もまだそれを探し求めながら、すべての人々を理解しよう、誰に対しても不倶戴天の敵にはなるまいと努めている」。

上記の会話以前にもタル―とリウーの会話場面があって、こちらはリウーの考え方を知る手がかりとなる。「あなたとは単刀直入にお話ができると思って」リウーを訪ねたタル―は、まず、当局の人手不足を補うために民間人のボランティアからなる保健隊を組織することを提案し、自分がその中心的担い手になるつもりであることを告げ、リウーの助力を求める。それから話は先日行われたパヌルー神父の説教をきっかけとして信仰の問題へと移る。神を信じているかと問われたリウーはちょっとためらったのち、信じていないと答える。彼には、パヌルーの言うような、今回のペストが真の信仰へ導くための神の有意義な懲罰であるという考えに与するつもりはない。「パヌルーは書斎の人間です。人の死ぬところを十分見たことがないんです。だから、真理の名において語ったりする」。かといって、彼にはパヌルーを批判するつもりもない。医師であるリウーは人の死ぬところを十分すぎるほど見ており、真理の名において語ったりなどしない。人は死を恐れ、彼は人が死ぬのを見ることに慣れることができない。彼にできるのは現場で人の命を救うべく力を尽くすことだけである。病人がそこにいて、その病人を守ること。何から守ってやるのか彼には分からなくとも、とにかく守ること。それが彼の真理である。彼は真理を語りはしないが、求めているという点でパヌルーと通じる点がないわけではない。真理を神と言い換えてもあながち間違いではなかろう。ちょっとためらったのち、信じていないと答えたのも理由のないことではない。リウーは全能の神を信仰していないだけなのである。全能の神というものが存在するなら人間による治療行為など意味をなさない。リウーは「あるがままの被造世界と戦うことによって、真理への路上にあると信じている」。タル―は「あなたの考えは完全に正しい」と認める。

リウーは「自分の暮らしている世界にうんざりしながら、しかもなお人間同士に愛着をもち、そして自分に関する限り不正と譲歩をこばむ決意をした人間」である。タル―はといえば、心の平和を求めて、「すべての人々を理解しよう、誰に対しても不倶戴天の敵にはなるまいと努めている」人間である。ともにこの世界に満足しているわけではない。しかし、どのような世界であれ、この世界をあるがままに認め、人間同士がつながり合えることを信じて生きようと決意した人間なのである。そうした人間として二人は互いを理解できるようになる。「僕たちは同じものを求めている」とはタルーの弁。

前年の4月に始まったペストも1月25日に終息の公示が出され、2週間後に市の門が開かれることになる。しかし、その時期にタル―はペストに罹って死ぬ。パヌルー神父はそれ以前に死んでしまっている。この2人はそれぞれ心の平和を見出すことができたのかどうか。「人間を超えて、自分にも想像さえつかぬような何ものかに目を向けていた人々すべてに対しては、答えはついに来なかった。タル―は、彼のいっていた、困難な心の平和というものに到達したかに思われたが、しかし彼はそれを死のなかで、もうそれが彼にとってなんの役にもたたなくなったときに、やっと見出したのであった」と語り手(リウー)は述べている。前半部分は神の懲罰と警告のことを考えていた人々のことを指しているのだろうか。だとすれば、神の創造した世界を全面的に肯定し、治療を拒みつつ死んだパヌルーは、答えが来ないことが明らかになる前に死ねたわけで、むしろ幸せだったのかもしれない。ではタル―はどうか。「希望なくして心の平和はない。そして、何びとたりとも断罪する権利を人間に認めなかったタル―、しかし何びとも断罪せずにはいられず、犠牲者たちさえもときには死刑執行人たることを知っていたタル―は、分裂と矛盾のなかに生きていたのであり、希望というものはついに知ることはなかったのである。つまりそのために、彼は聖者の徳を望み、人々への奉仕のなかに心の平和を求めていたのであろうか? 真実のところ、リウーにはなんにもわからなかったし、そんなことは別に問題ではなかった」。読者である私達にもタル―の人生を判断するすべはない。彼があのように悩み、あのように生き、あのように死んだということを知るのみである。「あのように戦い」とも付け加える必要があるかもしれない。そのうえで、誰も彼もが多少ペスト患者である今日において「ペスト患者でなくなろうと欲する若干の人々は、死以外にはもう何ものも解放してくれないような極度の疲労を味わうのだ」と語った彼が今や少なくとも極度の疲労からだけは解放されたと、私達は考えてよいわけである。

そして、最後に残された問題。タル―の言う「ペスト」とは何なのか。何を寓意しているのか。どう解釈するかについては読者にかなりの裁量(好き勝手な、ではない)が与えられている。そして、それはもちろん、この小説の欠点などではない。私は、ナチズムや戦争の寓意とは取らないが、作品が発表された1947年時点では記憶に生々しいそれらをペストと重ね合わせることも大いにあり得たとは理解できる。2022年の今はどうか。ペストはペストであり、疫病であるから、コロナと重ね合わせるのはまったく自然すぎるくらいである。だからよく読まれている、ということにもなるのであろう。では、少し時間を遡って2011年の東日本大震災はどうだろうか。福島原発事故はどうだろう。これらをペストと重ね合わせることもやはり可能である。とすれば、天災であると人災であるとを問わず人間の命を奪うすべての災厄が「ペスト」によって象徴されていると見ることができるのではないか。

しかし、そのような見方だけではまだ十分とはいえない。タル―が言う「誰も彼も多少ペスト患者」であるとはどういう意味か。私達の誰もが殺人に加担しているとでもいうのだろうか。タル―は「然り」と言う。もちろん、殺人というものを比喩的に解釈したうえでのことだが。

タル―の心の軌跡をもう一度おさらいすると、まず、殺人と戦うために政治運動に参加した彼は、革命運動とか反体制運動も殺人を否定するわけではないことに納得できない。正義のための殺人!(同様の苦悩を、皇帝暗殺を企てたロシアのテロリストが味わう話を大仏次郎がどこかで書いていたように思うが、本が見つからなくて未確認)。銃殺処刑の現場を目撃し、「全精神をあげてまさにペストそのものと戦っていると信じていた間にも、少なくとも自分は、ついにペスト患者でなくなったことはなかった」と思い至る。ここまではまあ理解できる。次の段階はどうか。「われわれは人を死なせる恐れなしにはこの世で身ぶり一つもなしえない・・・われわれはみんなペストの中にいるのだ」と考えた彼は「このいまわしい虐殺にそれこそたった一つの・・・根拠でも与えるようなことは絶対に拒否しようと」決心する。「人を殺すことを断念した瞬間から、決定的な追放に処せられた身となった」彼は、失った心の平和を「探し求めながら、すべての人々を理解しよう、誰に対しても不倶戴天の敵にはなるまいと努めている」。

私達の行為すべてが人を殺す可能性を持っているなどと言われても、それがたとえ比喩的にであるにせよ、にわかに納得できるものではない。この世で生きることすなわち罪を犯すこととなってしまい、ほとんどキリスト教でいう原罪と同じで、信じる人が信じたらいいだけのことでしょと、突き放すこともできないことはない。でもやっぱり違うと私は思う。なぜなら、タル―は罪をあがなうために神の許しを必要としたりはせず、神の恩寵を求めたりはしないから。彼の視線は天上ではなく地上に向けられていて、彼の目に映るのは人間の姿だけである。すべてはこの世で起こり、この世で解決されるべきなのである。「ペスト」は原罪とは似て非なるものである。

この世で解決されるべきとはいえ、はっきりした解決策はない。誰にでも妥当する普遍的な答えなど存在しない。人を殺さないで生きるにはどうしたらよいかを考えながら生きること自体が答えであるとでもいったらよいか。人を殺さないということは、人間の犠牲のうえに社会が成りたつことを拒否することであり、<人間≠犠牲>の追及なのである。その具体的な発現は人によりさまざまだろう。タル―の場合は、保健隊を組織して疫病と戦うことであった。別にそれが彼の究極的目標であったわけではない。人生の途中でたまたま居合わせた場所でできることがそれであり、それを選び取ったというだけである。たぶん私達もそんなふうにして生きるべきなのだろう。リウーのように「自分の暮らしている世界にうんざりしながら、しかもなお人間同士に愛着をもち、そして自分に関する限り不正と譲歩をこばむ決意をした人間」として。

最後に一言。「ペスト」は何の寓意または象徴なのかを中心にここまで書いてきて、それと矛盾することを言うのだが、小説『ペスト』を楽しむには「ペスト」が何を意味するかにこだわる必要はまったくない。むしろ、その点を理屈で理解しようとしないほうがいいかもしれない。ペストはペストなのである。一匹のネズミの死骸と門番ミッシェルの発病および死から始まるペスト。ペストをペストと認めたくない医師たちや行政責任者。市の門が閉鎖された直後の人々の心理と行動。ペストに責めさいなまれ、ついに敗北するいたいけな少年の肉体。同じくペストに敗北するが、タル―の自宅でリウーとその母親とに看病されながら静かに死に赴くタル―。これらを描写し叙述するカミュの筆の力を堪能することこそが『ペスト』を読む価値である。パヌルー神父の説教の描写などは迫真力に満ち、とくに2回目の説教は、キリスト教の教えに無関心な私でも思わず神の創造した世界の正当性を認めるのも一理あるのではと思いたくなるくらいの説得性をもって迫ってくる。とにかく読んで感じなくては始まらない。文学なのだから。

中原中也と安原喜弘

去年の10月山口市湯田の中原中也記念館を訪れた時、「君に会ひたい。―中原中也の友情」というテーマで展示が行なわれており、8人の友人についてそれぞれコーナーが設けられていた。そのなかで私が知っている名前は大岡昇平、小林秀雄、河上徹太郎だけで、他の5人、正岡忠三郎、竹田兼二郎、安原喜弘、関口隆克、高森文夫については知識の持ち合わせがなかった。

最初の3人は言わずと知れた文学上の大きな存在であり、かつ、中也との関係においても注目されるべき人たち。まずは何といっても小林秀雄。長谷川泰子をめぐる確執と「友情」によって中也と固く結びついていた人。中也から「奪った」泰子に献身的に尽くしたが、最後には、潔癖症で精神不安定な彼女から逃げ出さざるを得なかった。展示テーマの「君に会ひたい」というフレーズは小林がまだ泰子と暮らしていた時期に中也が彼に宛てた手紙から取られたものである。大岡昇平は「自分と同じように不幸になれと命じた」中也に背いたという意識を持ち続け、贖罪であるかのように(御本人は違うとおっしゃるだろうが)中也の全集の編集に携わり、詩集の解説をし、中也伝をいくつも書き、中也を今日あるような形で世に有らしめた第一人者。河上徹太郎は、「生前その奇行を以って身辺の者を一人残らず(つまり河上をも)悩ました」中也に、「今はそういう私情を棄てて彼の純潔さの面を見てみたい」として、自著『日本のアウトサイダー』の最初の2章をはじめとする幾多の文章を捧げた人。

では、この3人のような著名な文学者ではなかった人たちは中原中也とどんな関係にあったのか、どのような付き合いをしていたのか。あの、さぞかし付き合いにくかったであろう中原中也の友人であったこの人たちってどんな人たちであったのか、という興味が少し湧き、『中原中也全集4、日記・書簡』(1968年、角川書店)を手に取った。

そこに収められた中也の手紙は全部で178通。受信者別一覧表を見ると、安原喜弘が100通、次に河上徹太郎14通、長谷川泰子9通、小林秀雄8通、正岡忠三郎8通となっている。大岡昇平宛の手紙は中也と大岡が大喧嘩をした後、大岡が燃やしてしまったので残っていない。それにしても安原宛の100通というのはけた違いである。書かれた手紙の数と残された手紙の数は必ずしも比例しないであろうが、それでも安原の100通はたまたまと片付けられる数字ではない。量的違いは質的違いに通じるのか。中原中也と安原喜弘との付き合いはどんなものであったのだろうか。記念館でもらったハンドアウトには次のようにあった。〈成城高校を経て、京都帝大卒業後、百科事典の編集・執筆や文筆活動を行う。戦後、玉川大学出版部などに勤務し、「文学草紙」に連載した原稿をもとに『中原中也の手紙』を出版した〉。

私は知らなかったが、中也のファンなら先刻承知のことなのであろう。安原宛の手紙はこれまでも独自に公開されていたのである。まず、中也の死後3年を経た1940年から同人誌「文学草紙」に発表され始めた。しかし戦争のためにその同人誌は廃刊となり、連載も中断された。戦後1950年に既発表分に未発表の分も加えて単行本『中原中也の手紙』(書肆ユリイカ)が刊行され、翌年の創元社版『中原中也全集』にも掲載された。しかしまだ欠けているのもあったらしく、1968年の角川版全集になってようやくすべての安原宛手紙が公にされたということらしい。その後さらに単行本『中原中也の手紙』が玉川大学出版部(1979年)と青土社(2000年)から出されている。角川版全集以後に加えられた重要な資料というのはないようであるが、単行本には、安原の注釈や解説が「文学草紙」に書かれたものと新たに書かれたものとが掲載されており、これによって、中也と安原の交友関係がどのようなものであったかが理解しやすくなっている。私も青土社版を読み、さらに『新編中原中也全集第五巻、日記・書簡、解題篇』(2003年、角川書店)も参照しながら、安原喜弘という人物について考えてみた。以下、安原喜弘の引用は『中原中也の手紙』(青土社)により、大岡の引用は大岡昇平『中原中也』(講談社文芸文庫)による。

安原喜弘は1908(明治41)年5月生まれなので中也より1歳年下。中也との出会いを「中原が初めてその仮借なき非情の風貌を私の前に現したのは昭和三年秋のことであつた」と記している。成城高校の同級生であった大岡昇平が彼の家へ中也を連れてきたのである。西暦では1928年、中也21歳、安原20歳。「仮借なき非情の風貌」とは抽象的で分かりにくいが、「彼の皮膚は一種非情な色を湛えて澄んでいた」「彼の眼は深い不安を宿してはいたがその光は飽くまで澄んでいた」という叙述から推すに、つややかな肌やキラキラ光る眼の持ち主でなかった、つまり一般に21歳の若者から世間が期待する健康さなど持ち合わせていなかったことは確か。安原は病的な透明さに驚愕したのであろう。そこにまた深い精神性をも見て取ったのだろう。以後、中也が死ぬ1937年まで9年間付き合いは続くのであるが、それがもっとも濃密であったのは1929年から1933年にかけての4年ほどで、中也のもっとも孤独で不幸な時期にあたる。

1929年には成城高校を出た安原、大岡昇平、富永次郎の3人が揃って京都大学に入学している。その間の事情について大岡は、「東京に家を持つ我々が京都を選んだのは、幾分富永〔太郎〕、中原の放浪癖にかぶれたからであるが、同時に中原の影響から逃げだしたい気持もあった。当時中原は絢爛たる話し手であって、その詩と共に、議論で我々を眩惑したのであるが、中原は崇拝者に対しても甚だ嫉妬深く、我々が彼の教えるところ以外を考えることを許さなかったので、中原との交際がだんだん息苦しくなって来たのである」と述べている。とはいえ、この頃、この3人に中也、河上徹太郎などが加わった9人で同人誌「白痴群」が創刊されている。これも大岡に言わせれば「主に中原と河上徹太郎のもの」「はっきりした主義主張があるわけでなく、中原の交友範囲の文学青年が十円の同人費を持ち寄っていたずら書きを活字にしただけのもの」であり、翌30年4月に6号を出して廃刊になってはいるが。

安原は大学の休暇で東京に帰省するたびに彼が「中原との市井の放浪生活」と呼ぶ生活のなかに放り込まれた。「私達は殆ど連日連夜乏しい金を持つて市中を彷徨した。いつも最初は人に会いに行くのであつた。三度に二度は断わられた。それから又次の方針を決定し、疲れると酒場に腰をすえるのである。時には昼日中から酒を飲んだ。酔うと人によく絡んだ」「彼の呼吸は益々荒く且乱れて、酔うと気短かになり、ともすれば奮激して衝突した。彼の周囲の最も親しい友人とも次々と酒の上で喧嘩をして分れた。私は廻らぬ口で概念界との通弁者となり、深夜いきり立つ詩人の魂をなだめ、或は彼が思いもかけぬ足払いの一撃によろめくのをすかして、通りすがりの円タクに彼を抱え込む日が多く続いた」。一般の概念で世界を理解することを拒否する中原を世間と通じ合わせるために安原は通訳を勤めなければならなかったのである。「廻らぬ口」は酒のせいでもあろうが、中原の言葉を通訳するのに不足な自分の表現力のことをも言っているのではなかろうか。

1930年の4月から5月にかけては中也が京都の安原を訪れ、滞在する。この時すでに大岡と富永は中也と大喧嘩をした後だったので、安原は二人には連絡をせず、中也はもっぱら安原と京都の町を彷徨したのである。その時の様子は安原によって次のように伝えられている。「彼は深夜宿の二階で同宿の学生と喧嘩をして血を流した。それでも彼はその小軀に満々の自信を以て六尺に近い大男に尚も立ち向つた。そして私は血にまみれた彼を抱き深夜医者を起こして彼の瞼に二針三針の手当を乞うのであつた。又或時は彼は裏街の酒場で並居る香具師の会話にいきり立ち、その一つ一つに毒舌を放送して彼等を血相変えて立ち上がらせるのであつた。そして彼は、取り巻く香具師の輪の中で何か呪文のようなものを唱え、やがてそこを踊りつつ抜け出すのである。学者たちの会話は特に彼の奮激の因となつた。誰彼の見境なく彼はからんだ」。安原は飲む場所を選ぶにもできるだけ中也が人と衝突しないような店の衝突しないような席をと心がけるのであるが、徒労に終わる。「私は座席の位置、衝立の在り方、光線の具合、彼と私との向き、周囲の客の種類や配置、私達の会話の内容等それとなくいろいろに心を配るのであるが、それもこれもすべては無駄である。私が気が付いたときには既に彼の声は凡ゆる遮蔽物を乗り越えて遥か彼方に飛んでいるのである。私は又彼をかかえて次の場所を求めねばならなかつた」。安原さん、大変すぎる。これでは酒を味わうどころかトイレに行くこともままならないではないか。私が40年早く生まれていて、学生であって、新京極か出町の酒場で飲んでいるとき、中也が世間の馬鹿さ加減をののしるのに出くわしたとしたら、ぜったいボコボコにやっつけていたはず。二針三針ではすまない。そして、もし、安原と知り合いであったなら(私も文学部なのでその可能性無きにしも非ず?!)、あんな奴と付き合うのやめとけと忠告に努めたはずである。私と同じような思いの人間は当時もいたのではないか。そして、安原に忠告もしたのではないか。ま、これは勝手な空想。いずれにせよ安原は終生中原の忠実な友であり続けた。5月3日に中也は東京へと帰って行き、「後はさながら大嵐の引いたあとのようであつた。手紙はこの頃から遺されている」。以下にそのなかから一部分を抜粋して、中也と安原の付き合いぶり、というか安原の見た中也の姿を垣間見てみよう。◆は中也の手紙、◇は安原の注釈、*は私の補足と感想。

□□□

◆僕が言ふまでもなく、学校はチャンと出てをいた方が好い。世間はオホザッパで、学校に出られれば出るにこしたことはないと、僕にしてからが思ったりする。(1930.05.21)

◇当時私は京都大学の哲学科に籍を置いていたのだが、人生の図式化のすさまじさ・・・に気圧されて屢ゝ去就に迷つた末兎も角も一応はさりげなくこの地域を通過する決意を申し述べたのに対し、この手紙はそれへの回答として書き寄越されたものである。

*安原は大学1年生になったばかりで人生の迷いも多い年頃。大学をこのまま続けるべきかどうか手紙で中也に愚痴ったのだろう。

◆麻雀は三四日前からイヤ気がさして来ました。底の知れたものです。僕事、多分初段位ではあるでせう。三四ケ前までは、正月以来、毎日三卓はやってゐました。(1931.02.16)

◇この頃の彼は殆ど麻雀屋に入り浸つていたようだ。正月の休みに私が彼を訪ねた時も多くはそこに彼の姿を探し当てた。彼の麻雀については彼は非常な自信を持つものの如く見受けられた。そして私の知る限りでは彼の麻雀は一種異様な殺気に満ちたものであつたように記憶する。

◆早く帰って来ませんか。僕は今月末まで東京にゐます。会って話したいと思ひます。先日の君の手紙に、僕は返事をしてゐませんが、僕には君の今の気持に手紙で返事したくなかったのです。・・・僕は早く会って話してみたいのです。君はあんまり無言すぎます。それでは誰もどうにもなりません。(1931.06.14)

*安原の無言について中也は後にもっと長い手紙を書くことになる。

◆この手紙が着く頃は御帰京のことと思ひます。お訪ねしたくも電車賃もない有様、その代り毎日籠ってゐるだけは確実に付、何卒やって来て下さい。(1931.12.30)

◆日大の方運動してみられることよいと思ひます・・・大学ならば、時間も少く、朝八時からとばかりも限らなく、専門的だから却てしらべも楽でせう。君一流の謙遜で中学にしたり、其他一時的なことを始められるより大学か予科はよいと思ひます。(1932.02.07)

*安原は大学卒業間近となり就職のことで中也に相談したのだろう。中也は、大学の教職なら授業時間も少なくて済むし、朝早くから出勤しなくてもよいし、研究環境も整っているからよいのではないか、遠慮して中学にすることはないと言っている。

◆おいで待ちます。・・・二十三日着かれること好都合ですが、尤も君の都合次第では、何時だって結構です。何卒、お待ちします。田舎だってヒト味です。一緒に山登りをしませう。(1932.03.17)

*これは卒業した安原を郷里山口へ招待する便りで、山口湯田から出されたもの。安原は3月末に山口を訪問した。

◇私はこの月の二十四日におみこしを挙げ詩人の郷里訪問の途についた。そして五日の間彼及彼の家族の方々の誠に心からの手厚い歓待に身を委せた。・・・長門峡では俄雨に襲われた。・・・私達は・・・静かに酒を汲んだ。彼は少しずつではあるが絶えず物語つた。・・・詩人は己を育てたこの土地の中に身を置いて今しきりに何事かを反芻するものの如くであつた。そしてそれを私に語ろうとした。然しながら彼の顔には何事か語り尽し得ぬ焦燥と失望の色が漂うのであつた。・・・帰途彼は汽車で途中まで私を送つて来た。彼は未だ何か私を離したくない様子であつた。何事か重大な事柄が彼の心の中に残されている風であつた。途中天神様のある古風な街で下車してそこのうらさびた街々をあてもなく逍遥つた。彼は遂に語らなかつた。私は夜遅い汽車で東に去つた。私は一旦京都に寄り、荷物を纏めて東京に引揚げた。私の京都生活も終わつたのである。詩人も二週間して東京に帰つて来た。詩人と私との交渉は益々繁くなつた。月のうち二十日は私が彼を訪れるか彼が私の宅に来るか、それともどこかで落ち合うかして行を共にすることになるのである。

◆先日は失礼しました。これから一寸京都へ行って来ます。高森と一緒です。立命館の友達が法律事務所を開き、それの披露式が土曜日にあります、それに是非来いといひますし旁方行って来ます。(1932.05.02)

*内容的に安原とは関係のない手紙だが、面白いので引用しておきたい。この立命館の友達というのは田中伊三次で、弁護士を経て京都選出の衆議院議員になった人物。法務大臣、さらにはロッキード疑獄では国会に設けられた調査委員会の委員長も務めた。私はこの人が選挙の候補者立会演説会で開口一番「イサジでございます」と言うのを聞き、ああ、この人は当選確実なんだと思ったことを覚えている。事務所開きのお祝いにわざわざ京都まで駆けつけるほど中也はこの法律の専門家で後に政治家になる人物と親しかったのか。また、東京内を移動する交通費さえ不自由する中也にそんなお金があったのか最初不思議な気がしたが、『新編中原中也全集第五巻、日記・書簡、解題篇』によって疑問は解けた。その解題によると、この葉書表面には「東京駅にて」とあり、京都へ出発する直前に投函したものと思われる。高森文夫は東京大学の1年生。ちょうど新学期で、授業料をもって学校へ行ったら中也が正門の所で待ち構えていた。とっつかまって一緒に飲んだり食ったりしていたら中也が急に京都に行こうと言い出した。金を持っていたのですぐに出かけた。なるほど、そういうことであったのか。

◇この頃さる出版社から平易な画家伝の執筆依頼されて居つた私は、そのうちの一つ『ゴッホ』を幾分でも彼の生活の足しにもと思い、出版社には内証で詩人に代筆をさせたのである。当時の事情は詩人の名を以て売り込むことは極めて困難であつた。・・・この年の五月の初め頃より彼は・・・詩集の編纂に着手した。これが今日詩集『山羊の歌』となつて遺るものである。・・・初めは彼も適当な出版社の手によつてそれが刊行せられることを希つたのであるが、何分当時の彼の真価を認める者はほんの二三の特殊な人々に過ぎず、商品価値の上からは零に近く、従つて誰も危ぶんで手を出さず、その上相手の命の最後の宿命的な拠り所にまで仮借なく打ち込まれる彼の痛烈な毒舌の故に或時は憎悪を捲き起し、或時は単に敬遠され、遂にこの話は実現不可能であつた。 ―今日彼の名を単に嫌悪を以てしか、或は過去の怨霊としてしか思い出さない人すらあるのだ― そこで彼は自家出版によることにした。限定二百部刷とし、会費四円を以て友人知己に予約を求めた。彼の手帳の人名簿が総動員され、案内状が発送された。彼の手帳には彼の一面識のある凡ゆる人々の住所と電話番号が五十音順によつて克明に登録せられ、誰か相手が欲しい時とか、嚢中に一銭の貯えもない時とか、その他何時如何なる時に於ても立ち所に使用に供せられるのである。これは彼の有名なものの一つである。予約会費の方はなかなか捗々しく進行しなかつた。

◇この秋〔1932年〕、詩集の予約成績は依然思わしくない乍らも、原稿は一先ず印刷屋に渡すことにした。差し当つての費用は彼が郷里から調達してきた。

◇やがて本文の印刷だけはどうやらかなり満足に出来上つたのであるが、それ以上の金が最早や如何としても工面出来ず、切り離しのまゝ私の家に引き取つて保管することにした。・・・遂にこの本文の印刷はその紙型とともに全二年間私の家の納戸に埃を浴びることになつてしまつた。

◇一方詩人の魂には漸く困乱の徴が見え始めた。この時まで辛くも保たれた魂の平衡運動は遂にこの疲労した肉体のよく支え得るところでなく、夢と現実と、具体と概念とは魂の中にその平衡を失つて混乱に陥り、夢は現実に、具体は概念によつて絶えず脅迫せられた。人はこの頃の状態を神経衰弱と呼ぶかもしれない。然しながら私は詩人のこの時代の消息について今は単に詩人の魂の動乱時代と呼ぶに止めたいと思う。

◇此の時友人は殆ど去つていた。従つて詩人の魂のこの最大の惑乱の時期について今日それを知る人は殆どないであろう。詩人高森とその弟、下宿の主婦と私、僅かにこの様な極めて少数のものが身を以つてこれを知る丈けである。

◇夜ともなればまた彼は街の灯を求め友を求め、雑踏の巷に足を踏み入れた。・・・私は彼と衝突の恐れあるすべての友人達との接触を極力回避しようとするのであるが、それも結局は徒労である。足はいつしか戦場に踏み込んでいた。・・・最後にはいつも乱酔と乱闘に終わる日々が続くのである。

◆昨夜は失礼しました。其の後、自分は途中から後が 悪いと思ひました。といひますわけは、僕には時々自分が一人でゐて感じたり考へたりする時のやうに、そのまゝを表でも喋舌ってしまひたい、謂ばカーニバル的気持が起ります。その気持を格別悪いとも思ひませんが、その気持の他人に於ける影響を気にしだすや、しつっこくなりますので、そこからが悪いと思ひました。・・・一人でカーニバルをやってた男(1933.01.29)

◇夜前私達は例によつて彼の想念に基き街を行動した結果、銀座方面に於て遂に敵軍に遭遇し、そこに激烈なる市街戦を演じたのである。

*敵軍との激烈なる市街戦てどんなのだったか是非知りたいものだが無理。

◇詩人の動乱はこの年〔1932年〕の九月の末頃に始まり、年の暮とともに一度その極限に達し、やがて年改まり春の訪れとともに魂は再び徐々に平静に帰すかに見えた。

◇私はこの頃〔1933年5月〕・・・一月ほどの間彼の動静に接する機会がなかつたのであるが、この間に彼は急激な変化を示して私を驚かせた。彼は様々な文学界の人々に自ら進んで交つた。一度離反したかつての友人達とも次々に旧交を温めて行つた。又彼は自分よりも遥かに年代の若い文学青年達の中に混つて物識りの伯父さんの様に温しくつつましく、その上なかなか甲斐々々しく共同生活をするのである。

*この頃中也は坂口安吾を中心とする同人誌「紀元」の同人となり、安原も加わった。中也は「今度の号は僕が編輯しますから、何卒何なりと書いて下さい」などと安原に書き送っているが(1933.08.18)、『新編中原中也全集第五巻、日記・書簡、解題篇』によれば、「中原が〈紀元〉第二号(昭8.10)を一人で編集したとは考えにくい」。

*1933年12月中也は郷里で遠縁の上野孝子と結婚し、妻と共に上京する。生活も落ち着き始めたようである。安原と中也の付き合いにも変化が兆し始める。

◇この頃〔1934年2月〕の彼は・・・小林秀雄とも絶えて久しい交友を復活し、同時にこの後の彼のよき理解者であり庇護者でもあつた青山二郎を得て・・・極めて社交的な且又家庭的な雰囲気の中に呼吸しつつ生活していた。彼の新宿花園町のアパートには小林秀雄、青山二郎も住んでいた。其処には様々な人々が出入していた。酒宴は相変らず毎晩続けられていた。しかし私はこれらの仲間からは意識して次第に遠のいていつた。私達は前程頻繁には会わなくなつた。

*詩集『山羊の歌』が2年間の紆余曲折を経た末、ようやく1934年12月に出版された。

◇二百部限定自費出版、うち百五十部市販、五十部を予約及び各方面への寄贈本とした。頒価参円五十銭。装幀は高村光太郎氏・・・この詩集が出版されて僅か一週間程してのこと、或日私は神田の古本屋の店先で『山羊の歌』を見出したのである。それは詩人自らによつて文壇・詩壇の知名士に寄贈されたもののうちの貴重なる一冊であつた。それには詩人の達筆で墨黒々と『室生犀星様 中原中也』と記されてあるのだ。私は其時言い様なき怒りが全身を賭け廻るのを暫し如何とも出来なかつた。

*この古本屋で寄贈本発見の件はよほど腹に据えかねたものらしく、安原は他の箇所でもこのことに触れている。詩集出版にこぎつけるまでの苦労を共にした安原の激怒は分からないでもないが、見当はずれの感がないでもない。確か宇野千代だったかが、贈られてくる本なんてどんどんストーブに放り込んで暖を取るんだなどと書いていたことがある。文壇知名士の寄贈本に対する態度なんてそんなものかもしれない。

◇昭和三年秋以来六年半に渡る詩人と私との交友にも今漸く転機が訪れた。詩人は家庭生活に入り、一児をもうけ、その交友の範囲も次第に拡がり、詩名も漸く一部の人々の間に認められるところとなつた。この間私は私なりに唯一筋の心情を以て詩人の身辺に寄り添い、それは謂わば極めて個人的な雰囲気の中での持続であつたのだが、この様な私の心情も私のささやかな努力も今はその必要を失つた。心届かず、無能で失敗ばかりであつた私の介抱も最早無用となりそれは寧ろ詩人にとつて大きな負い目とすらもなりつつあることを私は感じ出していた。私もまた漸く疲労と困憊の極にあり、時偶友人の関係する劇団などの仕事に引張り出される他は一人場末のおでん屋などで酒に親しんで暮す日が多く続いた。・・・私は彼の周囲から身を引きつつあつた。・・・私は華やかでもない私の青春の激情と一と度訣別し更めて当てのない旅路に向つて一人ひそかに逍遥い出すのであつた。私はこうして次第に独りの生活に沈み込んだ。嘗つて燃えたささやかな希望も捨て、私はこの時より謂わば一人の世捨人となつた。

*上に引用した安原の追想は感傷的に過ぎる文章ではあるが、心情はそれなりに分かる。安原は中也のではなく、彼自身の苦しみと向かい合わなくてはならなくなり、今や孤独である。かつては詩も書く文学青年であった彼は青春の激情と決別し、ささやかな希望も捨てて生きる道を模索しているのである。「世捨人」は大げさだけれど。「心届かず、無能で失敗ばかりであつた私の介抱」などにはこの人の謙虚な人柄が出ているように思える。不必要に卑下しているわけではあるまい。こうした時期を経て安原は大学卒業4年後の1936年4月にようやく横浜の女学校に職を得る。そして、この頃に彼は中也から長い手紙を受け取る。そこにはかつての手紙(1931.06.14)で少し触れられていた「君はあんまり無言すぎます。それでは誰もどうにもなりません」という批判がもっと詳しく展開される。

◆安さんがひどく沈黙家であるわけは、自分の判断を決して話すまいとする、非常に遠慮深い気持から来るのだと思ひます。そこでその事が相手にとってはどういふことになるのか・・・相手としては、可なり気味の悪い感じが・・・最初はするのです 何を考えられてゐるのか分らないので。で結局カンに頼ってあと話しつゞければつゞけるといふことになりますが、カンという奴は瞬間的な役には立ちますが、長いことには間にあひません・・・随分見当を違へて話すことも出て来ます・・・話す方は余計な気を使って、使っただけ話は一層不慥かとなったりする・・・相手が意見をドンドン吐いて呉れないといふことは・・・不親切・・・表情をたよりにするとしても、表情といふものは・・・賛不賛を示すものにすぎない・・・不賛のうちの種々性は表示しかねるもの・・・多少とも独善的でない沈黙家といふものは僕には考へられません・・・沈黙家があたゝかい気質を持ってゐる場合にも猶、一種の冷たさを感じさせる・・・あたたかい気質であればあるだけ、その一種の冷たさを感ずる相手を、沈黙家の方では意想外に感ずることになるだけ相手は一層辛くなる・・・沈黙家が如何に相手に添ってゐるやうでも、事実は平行してゐるだけ・・・一口に云へば、「もっと苦情を云って欲しい 察しだけで話が始まるとは思へない」といふやうなことなのです。(1935.04.29)

◇初めて見る私への笞。同時にこれは又、これまで六年余の間変ることなく持続され来つた私達の在り方に対する痛烈な批判でもあつた。私は詩人の笞を甘受し、己れの罪深さに茫然とした。私は崩れゆくものを凝視し、祈るような気持でこの手紙を読んだ。

*「笞」「己の罪深さ」「崩れゆくもの」「祈るような気持」といった表現に安原の受けた打撃の大きさがうかがわれる。中也の言っていることはもっともなのではある。確かに、話し相手が沈黙して何を考えているのか分からない、カンと表情に頼らざるを得ない(日本人の得意な腹芸!)という状況は意思疎通を妨げるものであって、人間関係を築くうえでプラスではないであろう。しかし、それは一般的な人間関係について言えることであって、中也と安原のような普通でない関係には当てはまらないのではないか。むしろ、安原の「自分の判断を決して話すまいとする、非常に遠慮深い気持」に中也は依存していたのではないか。安原が「もっと苦情を云っ」たら衝突し決裂するしかなかったのではないか。今さら何を言うか。中也は安原に言うべきでないことを言ってしまったのである。後日(6月5日)の手紙で「先の手紙の気持が全然変ったのではありませんが、尠くも甚だガタピシした手紙でありましたから、何卒あんな手紙は書かなかったこととして、忘れていたゞきませう」などと書いても手遅れである。

◇こうしてこの年も暮れ、昭和十一年四月、私は永い放浪生活とも愈々別れを告げ、横浜の方の女学校に教師として赴任した。そして私はそこで一切を忘れて子供達との多忙な生活に生命を託した。私は偶にしか詩人を訪れる機会をもたなかつた。従つてこの頃の詩人の動静について私は余り詳しくは知らない。

*1936年11月に中也の長男文也2歳で死去。

◇詩人は打ちひしがれて病床に臥しがちであつた。私は報らせにより彼の病床を訪れた。詩人の魂はともすれば錯乱に戦きがちであつた。かつての惑乱が今又再び彼を襲うのではなかろうか、私には深く危惧されるのであつた。然しこの度は詩人は強い自制に支えられて、そこに多少の錯乱はあつたにしても徐々にそれは平衡を恢復しつつあるかに見えた。私は暇を得ては、愛賞のレコードなど持つて彼を見舞つた。

*しかし神経衰弱が高じた中也は翌1937年1月9日から2月15日まで千葉の療養所(安原の言い方では「異常心理学の権威だとかいう人の経営する千葉の方の脳病院」)に入院。安原がそのことを知ったのは4月になってからで、退院した中也が入院に至る経緯や入院中の様子などを書き記した長い手紙によってである。

◇私はこの手紙を読み、全く泣いても泣き切れない気持で、しばしは為すところを知らなかつた。何という私の迂闊さ・・・詩人は囚われのうちにあつて明け暮れいかに救ひの手を待ち望んだことであろう。そして私の無情をなげいたことであろう。

*文也の死んだ次の月(1936年12月)には次男愛雅が誕生していた。中也は山口へ帰郷して生活を立てなおすことを模索する。

◆大岡からお聞及びのことと思ひますが、十月の末頃田舎に引上げます。・・・まあどんなことになりますやら、自分でも分かりません。・・・小説も批評も、もう読みたくはありません。読むとすればやっぱり詩です。結局詩だけはいやでも読むやうなことになりませう。県庁の衛生課にでも這入れば、出張が多いし、呑気だし、いいと考へたりもしますが、もう十年前ですと、学歴なんかどうでも這入れたのですが、今はどうかと思ひます。うまい酒と、呑気な旅行と、僕の理想の全てです。(1937.09.02)

*中也ここに至ってようやく平凡な人生を夢想することになったのか。でも、遅きに失した。

◇十月四日土曜日。詩人は横浜の私の家を訪ねた。出した酒も手をつけようとせず、帰郷の決意を語つたりした。しきりに頭痛を訴え、視力の困難を述べ・・・往来の歩行も不確かであるとのことだつた。・・・私は・・・バスの乗場まで彼を送つて行つた。詩人はバスの窓から振り返り振り返り、やがて鎌倉の方に去つて行つた。私は今も窓ガラスの向うに浮いた詩人の白い顔を思い出すのである。これが私の健康な詩人を見た最後であつた。

*安原を横浜に尋ねた翌日10月5日に中也は生涯で最後の手紙を安原宛に書き、翌6日に入院。この手紙は中也の死後、遺品の中から見い出され、母親によって安原に送付された。

*1937年10月22日中原中也、急性脳膜炎で永眠。30歳。

□□□

「中原中也記念館館報21号」(2016年)に安原の長男喜秀さんのインタビューが掲載されている。喜秀さんによると、喜弘は「まれにみるやさしさを持った人」で「自分が何をしたとかほとんど語らない人」であったという。「職場でも、部下に仕事を頼めなくて全部自分で抱えて遅くまでやって、自分で苦しい思いをしてしまう」「まず自分を脇において、人を思う、気遣うっていうか」「中也みたいな青春の20代の、ある種の狂気を持った詩人がのたうちまわっているのを見て、放っておけない。放っておけなくなっちゃって、その深みにはまっちゃった」。

善意と帰依の人である安原喜弘と奇矯なる天才詩人中原中也の出会いは奇跡的なものと言っても言い過ぎではないと私なんかは思う。まれにみるやさしさをもった人が、ある種の狂気を持った詩人がのたうちまわるのを放っておけなくなったというのはその通りであろう。でも、そのような説明だけでは説明がつかない何かが二人の友情にはあったのではないか。敢えて言うならば親和力。化学反応を起こした。安原がいなかったら中也も存在しなかった。

安原喜弘は1992年11月84歳で永眠。「ウィキペディア」によれば、晩年は日本育英会奨学部長を務めたらしい。どこまでも人を助ける人であったのだ。さしづめ中也は安原の担当した奨学生第1号。とてつもなく世話のかかる異次元の奨学生であったけれど。

ボートレースで死者が出たが

昨年の12月19日、ボートレース1年の締めくくりであり最大の大会である「ボートレースグランプリ」の優勝戦では1号艇峰竜太が転覆し妨害失格、後続3艇もそのあおりを受けて転覆失格、走り終えたのは2艇のみというとんでもないレースになってしまった。年明けの1月2日にはその峰がまたもや転覆した。ボートレース界の頂点に立つこの選手の立て続けの転覆にはまさかの感をぬぐい得ない。グランプリ優勝戦での転覆は、外からまくりに来たボートに対してとっさに反応して内側ぎりぎりを回るべくハンドルを切ったのがわずかに切り過ぎてターンマークのブイに引っかかってしまったという、峰ならではの反応の鋭さが招いた事故と言えないこともないが、1月2日の転覆は、リプレイビデオで確認してみると、そんなぎりぎりの状況ではなく、凡ミスと言うべきか。グランプリの失敗が尾を引いて何か調子がくるっているのか。この人がまさかそんなことはないと思うが。それから、峰選手と関係はないが、12日の多摩川で死亡事故が起こってしまった。18日にボートレース徳山のナイター中継を見ていたら4艇が転覆ないし落水で失格するレースがあったし、14日にも丸亀で3艇転覆の事故があった。このところ多数艇の転覆事故が続いているという印象。ボートレースに転覆事故はつきものだが、重大事故だけはあってほしくないものである。12日の事故について「BOAT RACE オフィシャルウェブサイト」には次のように掲載されている。

「令和4年1月12日(水)ボートレース多摩川の第6レースに6号艇として出走した登録4026号小林晋選手(B1級 東京都出身 44歳)は、2周バックストレッチ航走中、他艇と接触し転覆、その後、後続艇と接触しました。直ちに救急車で多摩総合医療センターに搬送され、集中治療室で治療を行いましたが、本日15時52分に死亡が確認されました。なお、死因は現在調査中です。レース中における選手の死亡事故は、令和2年2月9日ボートレース尼崎で事故に遭った登録第3529号松本勝也選手(兵庫)以来、開催当初から32件目となります。謹んでお悔やみ申し上げますとともに、心からご冥福をお祈りいたします。」

ボートレースが発足したのが1952年。以後70年の間に32件という数値と現在のボートレーサー約1600人という数値とから計算すると、1年で死亡する確率は3500分の1。日本の交通事故死者は最多であった1970年16765人から2021年の2636人にまで減少。これで計算すると現在1年で交通事故死する確率は47800分の1。これと比較するとボートレーサーのレース中死亡率は13から14倍となり、やっぱり高い。危険な職業なのだ。(それにしても1970年頃の交通事故死者の多さには驚く。普通に生活していても危険度はボートレーサーの2分の1より高かったとは)。

危険な職業といえば競馬の騎手なんかもそうで、JRA所属の騎手で事故死した人はこれまで20人くらいはいるらしい。地方競馬を入れるともっと多くなるだろう。思い出すのは1993年に24歳で亡くなった岡潤一郎。この落馬事故はたまたま京都競馬場で目撃してよく覚えている。死に至らなくても重傷で再起不能となった人たちもいる。よく知られているのが福永洋一さん。天才騎手と呼ばれた彼も事故には勝てなかった。その息子の祐一はダービーにも2回勝ち、今やトップクラスのジョッキーだが、その彼が結婚するとき、いつ何時事故で死ぬかもしれないけれどその覚悟はあるかと相手に念を押したそうである。

競馬にせよボートレースにせよ、あるいはその他の競輪やオートレースやカーレースにせよ問題はスピードである。競馬だったら芝2000メートルを2分くらいで走るから時速60キロ。カーブのない新潟競馬場直線1000メートルコースなら時速65キロくらいになる。ボートレースの場合、1週600メートルのコースを3周するのにかかる時間は1分50秒程度だから時速は約60キロで競馬と同じくらい。ただしコーナーを6回まわるたびに減速して一瞬はスピードゼロまで落とすから直線のトップスピードはもっと速く、80キロくらいは出ている。ファンサービスの一環として、二人用のボートの前に素人が乗って手すりにつかまり、後ろに選手が乗って操縦し、実際のコースを走ってくれるペアボートというのがあって、私も一度琵琶湖で乗せてもらったことがある。その時一番感じたのは水が固い物質であるということであった。ボートの底にガンガンとぶつかってくる。レース本番なみの速度を出しているはずはなく、せいぜい時速40から50キロくらいだろうが、それでも水が固いと感じるほどに速い。水上で時速80キロを一般人が体感する機会はまあないだろう。

人間が自力で走れる最高速度は100メートルを10秒でも時速36キロ。ウサイン・ボルトがトップスピードに達したときは40キロを超えるだろうが、せいぜいそのていど。このあたりが人間にとってコントロールできる限界なのではないか。馬やエンジンの力を借りてそれ以上のスピードを得た場合、人間の視力や判断力、神経や筋肉の瞬発力はそれに追いつかないというのが実際なのではないか。時速60キロで走る車から放り出されて無事でいることはまずあり得ない。

ボートレースの場合、水が固いといってもコンクリートや土とは違うから、ボートから投げ出されて水にぶつかっただけで大怪我をすることはまずない。2年前の松本選手の死因は水死と発表されたが、転覆したらレスキュー艇がすぐ駆けつける体制があるなかでたんなる水死とは考えにくい。意識を失った状態で水の中に放り出されたのではないだろうか。怖いのは他の選手のボートがぶつかることである。とくに高速で回転しているプロペラが一番危険。現在、ボートレース振興会のボートレースアンバサダー(よく分からない役職名だが)としてレース解説などでよく見かける元レーサーの植木通彦さんはデビューして3年目に大事故にあい、顔面を75針縫合した。転覆後、後続艇のプロペラにやられたのである。視神経が無事だったのが幸いし、その後復帰して、SGタイトルを何度も取り、不死鳥と呼ばれた。

今回の事故で亡くなった小林晋さんの死亡時点での等級はB1。半年ごとの成績でランク付けされる等級(A1、A2、B1、B2)の下のほうで、SGやG1といったビッグタイトルとは無縁の選手。B2に落ちることもあったようである。B2は、デビューして1~2年の新人とか、怪我や病気や産休などの長期欠場から復帰した選手が一時留まるゾーンであり、普通にレースをこなしていてB2というのはよほど成績の芳しくない選手である。小林さんは、レーサー養成所同期に井口佳典、田村隆信、丸岡正典、湯川浩司といった錚々たるA1メンバーが揃っているなかで日の当たらない存在に甘んじざるを得なかった人なのか。それとも自分の実力のなさを恬淡として受け入れつつ20年余りをレーサーとして過ごしてきたのだろうか。

ボートレーサーになるには福岡県柳川にある養成所で1年間訓練を受けなければならない。養成所は半年ごとに訓練生の募集を行っている。「スポーツで食っていく」「15歳未経験から目指せるプロアスリート、なんて他にあるか?」がキャッチコピー。定員50名程度に対して応募者は1000人を超える。この狭い門を突破しても1年後のレーサーデビューまでたどり着けるのは30人を切るのが普通で、半数近くが途中でやめていく。昨年のボートレースのCMでも訓練生が中途退所する場面があった。どんな訓練をするのか知らないが、厳しそうだとは察しがつく。西山貴浩選手がテレビのインタビューで「あんな所、二度と戻りたくないですよ」と言っていたことがある。それにどうも軍隊(規律優先、絶対服従という点でです。人殺しの訓練をしているという意味でではもちろんありません)じみているような気もする(違っていたら御免なさい)。とにかく、ボートレーサーになるのが狭き門であることに間違いはない。募集サイトによれば平均年収は1700万円。悪くない。現役在籍の平均年数は26年で、プロ野球(9年)やJリーグ(5年)に比べて長いとの説明もある。現役最年長の高塚清一選手は74才で頑張っておられるし、息の長い現役生活というのは確かに魅力的である。2017年からは養成所の費用も要らなくなった。応募者1000人超えも理解できようというもの。

スポーツは得意だが野球やサッカーで一流を目指すには体格に恵まれていない、あるいは、体格は大きくなくても通用するスポーツであっても小さい頃から練習していないとトップクラスは望めないスポーツをやってきたわけでもない若者が「スポーツで食っていく」道として選ぶにはボートレーサーは恰好の職業であるのかもしれない。でも、どんな仕事でもいい事尽くしといかないのは世の定め。平均収入1700万といっても、あくまで全選手平均での話。上と下の開きは大きい。養成所の募集サイトによれば、クラス別の平均年収は以下のとおりである。カッコ内に合わせて人数(2022年前期)も示しておく。A1級(325人)4000万円、A2級(323人)2100万円、B1級(761人)1200万円、B2級(198人)500万円。約半数が占めるB1級レーサーとして26年務めた場合の生涯収入は1200万×26=31200万。国税庁統計(2020年)によると民間給与所得者5245万人の平均年収は433万。45年働いたとすれば生涯収入は19485万。もちろんレーサーもレーサーを辞めた場合には何らかの職について収入を得るだろう。これを433万×19年とすれば8227万。レーサー時代の収入と合算して生涯収入は39427万。一般民間人の2倍。これを多いと見るか少ないと見るか。狭き門をくぐり抜けなければならず、厳しい訓練に耐え、危険を伴う仕事としては少ないと私は思うけれど。

なるほど、こんなちまちました銭勘定はレーサー志望の若者にとって意味のないことなのかもしれない。誰だってずっとB級レーサーを続けようと思ってレーサーを志すわけではない。A1級になり、さらにそのなかでもトップクラスとなり、最高レースであるG1やSGの常連となり、年末「グランプリ」の栄冠を目指す。お金は後からついてくるだけのこと。みんな、まずは夢を見るのである。とはいえ、夢を見るのは簡単でも実現は困難。半数がB1級で終わるのも事実である。最後には銭勘定もせざるを得まい。怪我は日常茶飯事だし、死とも隣り合わせ。それに、減量というのも辛そう。出走体重は男子52キロ以上、女子47キロ以上と決められているため、そして、軽量のほうが有利な(スピードが出る)ため、この理想体重を維持するのもボートレーサーの大事な仕事。女子の場合は元々小柄で体重47キロ以下の人も多く、レースでは2キロとか3キロとかの調整重量を背負う人が多いようだが、男子の場合はほとんどの選手が減量を余儀なくされているようである。60キロでレースしても違反ではないけれど、強い選手のなかにそういう人はまずいない。52キロぴったりに減量するのも一流選手の証し。ボクサーなら減量は試合前だけでいいが(それもしんどい事には違いないけれど)、ボートレーサーは日常的にレースがあるので日常的に減量しなければならない。つまり、普段でも好物をお腹いっぱい食べられない。茶化すようなことを言うようだが、私のような食いしん坊から見ると生きる喜びを奪われたみたいで、耐えられないことである。

狭き門、厳しい訓練、減量、怪我、もしかしたらの事故死。やっぱりボートレーサーは過酷な職業だと思わずにいられない。ボートに取り付けるモーターを最高時速30キロまでしか出ないように「改良」すれば大きな事故はなくせるかもしれないと現実無視者の私なら言いたいところだが、与太話として一笑に付されるだけだろう。人間は自力では出せないスピードに魅了される動物でもあるらしい。乗るほうも見るほうも。そうである以上、残念ながら今のところ、死亡事故を防ぐ完全な手立ては存在しない。

小林晋さんの死はどのように遇せられるのだろうか。たんに御冥福をお祈りするだけではすまないだろう。私が言っても仕方ないことではあるが、遺族に対して手厚い補償がなされるよう願うのみである。