3週間ほど前のこと。関ケ原の古戦場でもぶらついてみようかとJRで出かけたところ、家を出る時は何もなかったのに途中、電車内で気分が悪くなりだした。最初は、これでは予定していたレンタサイクルでの散策は無理なようだから景色を眺めるだけにし、昼御飯でも食べてすぐに戻ってこようかなどと呑気に構えていたのだが、しんどさはきつくなるばかりで、こりゃあかん、帰ったほうがよいと判断し、途中の彦根駅で電車を降りることにした。ところが電車が駅に着く直前だったが、急に周りの景色が色彩を失ってモノクロに見え、物の輪郭がはっきりせず、視界全体がまぶしくなった。おまけに立っているのもやっとの状態。なんとか電車を降り、ホームの柱につかまって倒れるのだけは免れた。おそらく30秒くらいはそうしてじっとしていたと思うが、正確なことは分からない。男の人が大丈夫ですかと声をかけてくれたことは意識に残っている。やがて周囲もはっきり見えるようになり、歩けるようになったので近くのベンチに腰掛けてしばらく休んだ。それから京都に戻り、かかりつけのお医者さんに行ってわけを話すと心電図検査。異常なし。お医者さんの見立ては、脳の血管が小さな血栓で一時的に詰まるか血流が悪くなったが、血栓はすぐに流れて回復したのだろう、今精密検査をしても何もないはずである、というもの。それに、ちょうど1ヶ月前の血液検査(半年ごとの定期的な検査)でも異常は見られないので、血をサラサラにする薬を今すぐ飲む必要もなかろう、というもの。

そんなものかと一応安堵はしたが、駅のホームで倒れそうになった時にいやな思いが一瞬脳裏を駆けめぐったのは事実である。このまま気を失うのではないか。倒れたら救急車で彦根のどこかの病院に運ばれるのか。連絡を受けた家族はどんなに驚くだろう。もしかしてこのまま死ぬかも。そんな死に方はあっけなさすぎる。あっけなさすぎる死はいやだ。とまあ、今考えてみると笑ってしまうが、その時は大真面目であった。いやいや、今考えても笑う理由はないのかもしない。人間の死に際などどうなるか分かったものではないのだから。

山田風太郎に『人間臨終図巻』というおもしろい本がある。古今東西の有名人総勢923人について、著者のコメントや感想はあまり交えず、その死(と生)を亡くなった年齢別に分類してずらっと並べたものである。最初は10代で死んだ人々でひと括り、次に20代で死んだ人々もひと括りし、31才からは1才きざみで括ってある。31才から延々99才まで続き、最後は100代で死んだ人々。有名人といってもさまざまで、キリストや孔子、聖徳太子にクレオパトラ、ソクラテスにジンギスカンなど歴史上の人物から近現代の思想家、科学者、画家、音楽家、詩人、小説家、探検家、政治家、武士、商人、軍人、歌手、俳優、スポーツ選手、芸人など、私たちが思いつくような人物はほぼすべてといっていいくらいさまざまな人々の死(と生)が網羅されている。さらには山口二矢(彼に刺殺された浅沼稲次郎も)、凶悪犯罪者として現場で射殺された梅川昭美や死刑になった大久保清まで登場する。じつに多彩。

若くして死んだ人々の話は意外性や悲劇性が色濃くて興味をひかれるのであるが、それ以外に今の私がとくに関心を持つのが75才から80才あたりで死んだ人々。彼等の臨終がどうであったかを知ったとて私が死ぬ際の参考にできるわけでもないのだが、最近、行政が定めるところの「後期高齢者」に分別されたばかりの身としてはこのあたりでの死に方が身近に感じられ興味がわく。『図巻』には105人がこのゾーンで死んだ人として取りあげられている。

死因はやはりというべきか、癌、心臓疾患、脳血管障害が多い。これらの疾患は死の直接的(最終的)死因にならなくとも、人々を苦しめ弱らせる場合も多い。それにしても癌というやつは人体のどこにでもできるものだとあらためて驚かされる。肺、胃、直腸、S字結腸、胆嚢、膵臓、肝臓、前立腺、膀胱、喉頭・・・。昔、私の知人が眼の癌で亡くなったが、がんがんですからガンガン頑張って直してくださいなどと申し訳ないことを言ってしまった。心臓癌は少ないが皆無ではないらしい。癌は細胞異変だから細胞のある所はどこにでも発症するということなのだろう。

この年齢ではさすがに戦死や自殺は少ない。戦死は1例だけで、アルキメデス。彼が75才でローマ軍に殺されたとは知らなかった。ちょっと驚き。自殺も1例だけで、コダック写真機を発明し、巨富を築いたイーストマン・コダック。76才で脊髄下部の硬化症にかかり、歩行困難となり、さらに病は進行し、78才で拳銃自殺をとげたとある。成功と富も病気には勝てなかったということか。遺書に「私の仕事は終った。なぜ待つ必要があろうか」とあったことを考えれば一種の安楽死だったかもしれない。もし拳銃による安楽死があるとすればだけれど。非業の死を遂げたのは犬養毅、マハトマ・ガンジー、マウントバッテンで、銃ないし爆弾で殺された。三木露風は郵便局から往来に出たところでタクシーにはねられた。75才。意外なことに『図巻』全体を通じて交通事故死は少ない。有名なのはアラビアのロレンス。郵便局で電報を打っての帰途、オートバイに乗っていて自転車を避けそこない転倒して頭を強打し6日後に死亡。こちらは47才とまだ若かった。郵便局に行った帰り道は注意が必要か!

世の中には芸術や学問や実業や政治において大きな仕事を成し遂げたけれども人格破綻者であるとしか考えられない人が結構たくさんいる。わがままし放題で周囲のことなど眼中になく、欲望のおもむくままに生きた暴君。現在ならセクハラ、アカハラ、パワハラとして糾弾されるような事も一昔前まではまかり通っていたのかもしれないし、常識を外れた性格あっての偉大な業績だなどと擁護することも可能かもしれないが、私はそういう人間が大嫌いなので、そういう人が病魔に苦しむエピソードを読むと楽しくなる。とくに女性関係にだらしなかった男がみんなに見捨てられたとなると快哉を叫びたくなる。それはそれで不謹慎な悪趣味だが。

代表として北大路魯山人に登場願おう。(以下、山田の文章を引用するが、山田は白崎秀雄『北大路魯山人』に依っている。なお以下のすべての引用においては原文の漢数字は算用数字で表記する)。〈赤坂に「星岡茶寮」を経営し、料理はもとより、書、篆刻、陶芸、建築、造園にも、天衣無縫、稀有の大才を発揮しながら、相手がだれであろうと、気にいらないところがあれば横をむき、直情径行の毒舌をふるい、はては非情酷薄とも思われる態度を見せる不幸な性格のために、当然の反応としてだれからも反感を買い、憎まれ、冷眼視され、友人はおろか、何人かの妻にも去られ、一方彼のほうからも肉親の子さえよせつけなかった魯山人〉。〈その彼が、昭和32年74歳の秋ごろから、下痢、しかもところきらわず失禁状態を繰返すようになった。そして、34年秋にはついに尿閉症状を起こして、横浜の十全病院に入院手術の結果、肝臓ジストマに罹っていることが判明した。この病気は、肝臓ジストマという寄生虫を持つ鯉、鮒などを食べることによって起る。彼の「美食の報酬」であった。彼は自分の病室に勝手にテレビや冷蔵庫を持ちこみ、ときにぬけ出して南京街へ支那料理を食いにいったりした。看護婦の注射の仕方が悪いと平手打ちを食わせたりするので、看護婦はあらかじめドアをあけて逃げ腰で注射する始末であった。魯山人は5人も妻をとりかえ、秘書や家政婦にまで手をつけることを辞さなかったのに、どの女性にも下半身を見せることを極端に恥じ、病院ではカテーテルで導尿することを余儀なくされたが彼はそれをはずし、悲鳴をあげながら自分でトイレにゆこうとした〉。〈12月にはいって魯山人は、右の脇腹のあたりに小孔をあけて、そこへカテーテルを入れて尿を排泄させるようになったが、そこから出て来るのは、尿というよりほとんど血であった。大便にも多量の血がまじった。それは本来の臭いに、魚の臓物の腐敗した臭い、腐乱死体の臭いが混合して、人々の戦慄をさそう悪臭を放った〉。こうまでなると快哉を叫びたくなるという気持ちも失せる。ちょっと気の毒。

しかし、汚れた生をおくったからといって必ずしもむごたらしい最期を迎えるとは限らない。悪運の強い人間もいる。例えば堤康次郎。〈実業家として西武王国を築きあげ、その一方で、気にいった女があればいかなる素性の女であろうと誘拐同然にして犯すという、「英雄色を好む」などというなまやさしい言葉では表現できない人物〉。おいおい、これはれっきとした犯罪ではないのか。しかも〈戦後、参議院議長の要職にまでのぼりつめた〉。どうなっているのだ。1964年、〈首相池田勇人の夫人に真珠のネックレスをプレゼントすべく、車で・・・出かけたが、途中気分が悪くなって、熱海の別荘で静養する気になり、東京駅についたが、そこで倒れた。心筋梗塞であった。ただちに新宿の国立第一病院へ運びこまれたが、3日後の4月26日に死亡した〉。こんなに楽に死なれたのでは全然○○○○○ない(死者に敬意を表してここは伏字にしておく)。

堤康次郎のライバルであった東急コンツェルンの総帥五島慶太は苦しんだほうだろう。(以下、山田の叙述に従うが、山田は三鬼陽之助『五島慶太の臨終』に依っている)。五島は健康には留意し、2時間の散歩、150回の木刀の素振りを日課としていたらしいが、一方で〈晩年まで大食漢で、うなぎ、てんぷらなどのあぶらっこいものが好物であった。芸者を愛し、「若い女といっしょにいるとホルモンの分泌がよくなり、運動するのと同じ効果がある」という信念を持っていた〉。71歳で脳溢血を起こし、以後半身不随。それでも〈症状が軽快するとともに以前にまさる事業の鬼となり、とくに西武の堤康次郎との間に、箱根伊豆の交通とレジャーの世界での争覇戦をくりひろげた〉。1959年5月21日、持病の糖尿病による血行障害でめまいを覚えたが、医師を呼んで症状が軽快するとお供をつれて伊豆や料亭に出かけた。28日に胸痛が起こり狭心症のおそれありと診断され床につく。6月4日、右の足頸が痛みだし、夜中一睡もせずわめきつづけた。血栓がつまったということらしい。〈東急では、重役、秘書らで40人を超える看護団を組織し、五島が苦痛のため眠れないというと、夜でも彼をかごに乗せて、数人でかついで庭に出て、みなが団扇であおぎながら練り歩いて忠節を競った。五島はかごの中から「馬鹿者ども、おれの苦痛がわかるか」とどなりつけた〉。8月に入ると昏睡状態におちいり、彼がかつて寵愛した京都の料亭「中はな」の女将中島ハナが見舞いに訪れている。〈五島は昏睡からさめていたが、口はきけなかった。眼でハナに扇子をよこせといい、握らせると、その扇子で彼女の体のあちこちにふれ、そのうちに手に若干の力が復原して来たと見えて、顔すり寄せるハナの頬や唇にさわったり、襟もとから手をいれようとしたり、はては抱きしめたいような表情を示した。しかし彼はまたすぐに昏睡におちいった〉。8月14日に77才で永眠。

芸者を愛したとか、若い女といっしょにいると云々とか、事業の鬼であったとか、お供をつれて伊豆や料亭に出かけたとか、家臣たちが忠誠を競ったとか、朦朧状態のなかでかつての愛人に示した奇妙な態度(性欲の残り火?)とか、これら一連の夾雑物(『図巻』の主旨からすればこれら凡人の関せざる夾雑物こそ本筋なのだが)を取りのけて病気だけに注目すれば、ここに記述されている発病から死に至るプロセスは死に方の一つの典型、モデルコースのように思えてくる。現代にあっては健康に留意して毎日の散歩を欠かさない人は多いだろうし、木刀を振るかどうかは別として何らかの運動をしている人も多い。でも病気にはなる。2、3ヶ月病床にあって苦痛で七転八倒したりもする。かごに乗ってうちわであおいでもらうことはなかろうが、その代わりにモルヒネ注射を打たれたりする。そして臨終を迎える。人間の死に際ってこんなところに落ち着くのではないか。私は御免蒙りたいが。

魯山人も五島もカネには困らない身分であったから好きな事ができた。それでも病の苦痛から逃れることはできなかった。富が病から救ってはくれないことは明白である。とはいえ、カネはあるにこしたことはない。いや、むしろカネは人間らしく死ぬための必要条件と言えるかもしれない(むろん十分条件ではないし、例外もある)。貧困と病の二重苦はとてもつらい。人間としての尊厳も脅かされる。ジャン=ポール・サルトルの晩年を見るとそういう感慨を禁じ得ない。〈彼は1973年から視力障害を起し、75年には作家廃業を宣言した。以後サルトルはモンパルナス近くの小さな借家で、印税だけの、月に3千フランという、当時のフランスの労働者の月収平均5千~6千フランよりはるかに少ない、いわば最低のつましい生活をし、レストランに現れるときも、よれよれの背広にレーンコート、ウールの襟巻という姿であった。彼自身「80まで生きたら、私は無一文になるよ」といっていた。また、「私の葬式の費用はどうすればいいのだろう?」と尋ねたりした〉。やがて〈高血圧、動脈硬化、糖尿病などによる思考力鈍麻、めまい、顔面その他の筋肉麻痺、運動失調などが相ついで現われ、はては時ところをわきまえない排泄の不始末までひき起すようになった。彼は「恍惚の人」になったのである。そして、1980年3月20日から、肺水腫のためにパリ市内ブルーセ病院に入院したが、4月15日午後9時に死去した〉。75才。私は実存主義に興味はないが、おしっこやうんこを垂れ流すサルトルを想像したくない。

カネはうんとこさあったのにちぐはぐな生活をして、のたれ死に(現在ならもう少し穏当に孤独死と呼ぶけれど)といっていいような死に方をしたのが永井荷風。1959年3月1日に浅草で転んでひざを打った。その日の『断腸亭日乗』には「日曜日。雨。正午浅草。病魔歩行殆困難となる。驚いて自動車を雇ひ乗りて家にかへる」とある。それまではほとんど毎日出かけていた浅草へもこの日以降は一度も行っていない。寝ていることが多く、食事ももっぱら近所の大衆食堂ですませている。4月29日の昼もそこで食事をし、そして翌30日の朝、出勤してきたお手伝いさんが血を吐いて死んでいる荷風を見つけた。80才。「東京新聞」は「死亡推定時刻は同夜午前3時ごろで、胃かいようによる急死とみられているが、一応市川署では変死と見て、今関捜査課員らが検屍を行っている」と報じた。『図巻』には佐藤春夫の次の文が引用されている。「愛人に対して加虐者〔サディスト〕であった彼は、最愛の自己に対しても最大の加虐者であった」「老躯をいたわって医者に見せることをせぬばかりか、万一にそなえて看病人ひとりを頼まぬばかりか、更に近隣の一品料理屋などへ出かけて何の油を使っているとも知れない安テンドンを残さず貪っていたと伝えられるのを聞いては、これがただ食いしん坊以上、むしろ自然死による覚悟の自殺を企てていたものとしか、わたくしには考えられないのである」。彼が残した預金は2000万円を超えていた。現在の貨幣価値なら2億円以上か。

堤康次郎も永井荷風もいまわの際には苦しまずに死ぬことができたと思われる。苦しんだとしても3日(堤)あるいは10数時間(荷風)だったろう。それでもこの人たちにあやかりたいと思わないのはその生き方に共感できないせいか。堤には嫌悪を、荷風には無惨を覚える。余計なお世話だと荷風は言うだろうが。では誰の死に方ならいいのかというと北里柴三郎、美濃部亮吉あたりになる。北里は〈晩年顔面神経痛と音声の不自由をきたしたが、身体そのものは頑健無比で、死の前々日も慶応病院の歯科に歯の手入れにいったほどだったのに、昭和6年6月13日の朝、麻布の自邸の寝室の布団の中で安らかに大往生をとげているのが発見された。脳溢血を起こしたのであった〉。79才。美濃部は〈知事をやめたあと、参議院議員となったが、昭和59年12月24日・・・参議院へ出かけるため・・・時子夫人が二階の書斎に美濃部を呼びにゆくと、ジャンパー姿の美濃部は机の前の椅子に坐り、あおむけざまに眼をつぶっていて、ゆり起こしても起きなかった。机の上には朝刊がひらかれたままになっていた。すぐにかかりつけの医者が呼ばれ、強心剤を打ち心臓マッサージを施したが、11時50分、心筋梗塞による死亡が確認された〉。80才。蛇足ながら102才で死んだ私の母も大往生であった。胸に水がたまっているというので入院したその日の夜、うんともすんとも言わずに息を引き取った。みごとな老衰死。

山田風太郎には1994年から96年にかけて「朝日新聞」に連載した文章を集めた『あと千回の晩餐』というエッセイ集があり、『人間臨終図巻』で他人の死を俯瞰した山田はここでは70才を超えた自分の老いと死を見つめている。〈いろいろな兆候から、晩飯を食うのもあと千回くらいなものだろうと思う。といって、別にいまこれといって致命的な病気の宣告を受けたわけではない。72歳になる私が、漠然とそう感じているだけである。病徴というより老徴というべきか〉と彼はエッセイの冒頭に記したが、しかし連載途中で入院する羽目になり、半年の休筆を余儀なくされた。視力低下で眼科の診察を受けたら糖尿病が判明し、食餌療養のために入院した病院での検査でさらにパーキンソン病の診断が出たのである。カロリーを制限した薄い味つけの食事もそのために入院したのであるから受け入れ、好きな酒もたばこももちろん絶ち、『図巻』に登場するわがままな病人とは違って模範的な入院患者(これが普通なのだが)であった彼は1ヶ月で退院することができた。しかしその後自宅療養中にパーキンソン病の薬による幻覚症状が出て奥さんが病院へ連れて行ったとき、ベッドで排泄することを拒否して彼は〈ベッドをとりかこむアルミニウムの柵をのり越えて出ようとし、外側にころがり落ちた。そのとき大腿骨の骨頭を欠けさせてしまったらしい〉。おかげで一歩も動けなくなり、3,4メートル先のトイレへも行けず、〈ベッドの上での排泄をごめんこうむろうとして、かえってベッドの上での排泄を余儀なくされ〉る入院生活を送るはめになってしまった。この入院生活は3ヶ月を要し、最初の2ヶ月は車椅子生活であった。病気そのものは苦痛を伴うものではなく何ものでもなかったが、このおむつへの排泄がいちばんつらかったようである。〈およそ死の床にある人間を最も悩ますものは、病気そのもののほかに、残してゆく遺族の運命、多額を予想される場合はその治療費、そして排泄の始末だろう。それは彼自身の尊厳性に直接かかわる問題だからだ〉。

『晩餐』の病状報告からは山田の死生観ないし人生観とでも呼ぶべきものが垣間見えるのであるが、時としてそれが直接に吐露されることもある。例えば次の文章。〈だいたい私は努力というものがあまり好きでない。「頑張る」という言葉も然りである。少年のころから努力や頑張りに抵抗を感じていた。たいていの芸事、趣味、スポーツもある程度の努力、頑張りを必要とするので、私は懐手をして見ていただけだ。70すぎまで生きていれば、たいていの人が「座右の銘」のたぐいを持つものだが、私にそんなものはない。強いていえば漱石の「懐手をして小さくなって暮らしたい」という言葉くらいだ〉。別のところでは「したくないことはしたくない」生き方というのが強いていえば座右の銘らしきものかとも言っている。この気持ちはよく分かるし共感もするが、我々凡人が額面通りに受け取り、自分の怠惰の言い訳に使うのは危険かもしれない。あるいは次の文章。〈70歳を超えて。心身ともに軽やかな風に吹かれているような気がする〉〈その理由を考えてみると、要するに「無責任」の年齢にはいった、ということらしい。この世は半永久的につづくが、そのなりゆきについて、あと数年の生命しかない人間が、さかしら口に何かいう資格も権威も必要も効果もない。・・・生きているときでさえ、万事思うようにはゆかぬこの世が死後にどうなるものでもない。70歳を超えれば責任ある言動をすることはかえって有害無益だ。かくて身辺、軽い風が吹く〉。「万事思うようにはゆかぬこの世」はまったく同感だが、困ったことに、どうにもならないからと軽い風に吹かれていても気持ちは軽くならないことがある。どうにもならない世の中のことが気になるのは凡人のさがか。超然たる老人生活もこれはこれでむつかしい。「無責任」の生は死んで初めて可能になるのではなかろうか。

山田風太郎は戯言に自らを「アル中ハイマー」と称したほどに酒を飲み続け、〈尻からケムが出るほど〉たばこを吸い続けた。彼は自分を〈意識の底にいつも死が沈殿しているのを感じている人間〉であり、芥川龍之介、太宰治、三島由紀夫などに〈漠然たる親近感を覚える〉と書いた。そのうえで〈しかし、決して同族ではない・・・死へ直通する道を実際に疾走した彼らと私とのあいだには千歩のちがいがある〉と断っている。〈私に「あの世」への親近感などない。それはないが、「この世」への違和感ならある。いわゆる「厭世観」というやつか。ただし、ほんのちょっぴりだが。ほんのちょっぴりだが、この深層心理が私に平然とたばこをのませ、大酒をのませる原動力になっているようだ〉。山田は予定より長生きして、2001年に79才で亡くなった。肺炎であったというが、臨終の委細はインターネット上で調べた限りでは不明。

「この世」への違和感なら私にもある。それが酒を飲み続けている原動力であるかどうかは自分でもよく分からないが。たばこは吸わないので、私の厭世観は山田の厭世観の半分くらいか。ほんのちょっぴりの厭世観の半分の厭世観てどんなものか。これから先、自殺か戦死で最期を迎えることはなさそうだと思うが、人生一寸先が闇。断定するのはひかえたほうがよい。病気の痛みに耐えかねて殺してくれと叫ぶことぐらいはおおいにありそうである。イヤだ、イヤだ。これから何回の晩餐を数えることになるのだろう。これも断定するのはひかえたほうがよいだろう。彦根駅のホームで倒れそうになってから3週間になるが、その間体調に何の異変もなく、『人間臨終図巻』や『あと千回の晩餐』などを再読しながら暮らしてきた。しかし、そういう状態とは無関係に死は突然やって来るかもしれないし、なかなかやって来てくれないかもしれない。願うのは苦痛を伴わない臨終のみ。それから、おむつの世話にもなりたくない。

一乗谷朝倉氏遺跡

桜を見に福井へ。目的地は一乗谷の朝倉氏遺跡。3年前の桜の季節に初めて訪れて、とてもいい所だと思った。いちおうは観光スポットではあるが、とてものんびりできる。昨年の10月には一乗谷朝倉氏遺跡博物館もオープンし、これも見る価値がありそう。3年前に行ったのは4月8日で桜はちょうど見頃。今年は日本各地どこも開花が早いので、それを考えて3月30日に出かけたのだが、少し早かった。一乗谷の桜は遅咲きみたいで、満開まではもう少し。それでもやはりいい所である。

ついでだから永平寺も予定に加え、福井駅ー(バス28分)→永平寺ー(バス17分)→朝倉氏遺跡・復原町並=散歩30分=一乗谷朝倉氏遺跡博物館ー(JR17分)→福井駅という、ちょうど三角形をなぞる感じで一周して福井駅へ戻るコース。距離的にも時間的にもたいしたことはないのだが、バスもJRも本数が少なく、交通の便が良いとはいえない。

福井駅前にはおなじみの恐竜。元気に吠えていた。

1年後には北陸新幹線が金沢から敦賀まで開通。

福井駅前は再開発の真っ最中。

新幹線の駅は東口にできる。

永平寺の写真はパスして、以下に一乗谷の写真を。

まずは朝倉館跡唐門。

唐門から中へ入ると庭園跡。

満開まではあと数日という桜が多い。

復原町並・朝倉館跡と博物館(JR一乗谷駅)のあいだは2キロ少々離れていて、歩くと30分ほどかかる。でも、この区間を車で素通りするのはもったいない。是非歩きたいものである。

一乗谷朝倉氏遺跡博物館に到着。

城下町のジオラマ。

博物館2階から見たJR一乗谷駅(右の小さい小屋)。

JR一乗谷駅から見た博物館。

一乗谷駅の時刻表。沿線に暮らす人たちの交通手段は?

3年前はこうだった。今やさらなる本数減! 博物館来訪者の大半は自家用車利用のようである。駐車場には30台ほど止まっていた。それでもJRで博物館から帰る人たちが20人ほどいた。

博物館来訪者の大半は自家用車利用のようである。駐車場には30台ほど止まっていた。それでもJRで博物館から帰る人たちが20人ほどいた。

下は3年前の映像。同じ時刻(15時46分の直前)だが誰もいなかった。博物館効果か。駅舎も少しきれいになっているし。

福井駅まで戻ると城跡のお堀端の桜は満開。

さて、来年、新幹線が通って福井はどう花が咲くか。

小浜で考えた北陸新幹線敦賀からの延伸問題

10日ほど前、青春18切符を使って敦賀、小浜を歩いてきた。湖西線の比叡山坂本から敦賀までの電車は予想していたのとは違ってかなりの混み具合。座席はほぼ詰まっている。大きめのキャリーバッグなど持った人もちらほらいて、日帰りではなさそうである。目的地は福井か金沢か、ひょっとして富山かも。特急サンダーバードでなく各停を利用するということは、青春18切符愛好者である可能性も高い。1年後に金沢から敦賀まで新幹線が延びたら敦賀金沢間の在来線も現在の金沢以東と同じように第3セクターの運営に移行し、JRの青春18切符は使えなくなる。北陸方面への貧乏ブラブラ旅行も今のうちということか。

敦賀に到着すると3分後に発車する福井行の各停が同じホームの向かい側に停車しており、多くの人はそれに乗り換える。その車内は立っている人もたくさんいて、これも予想を超えた混み具合。私は反対方向の小浜線に乗るのだが、待ち時間が1時間半あるので改札を出て敦賀の町を散策。気比神宮までゆっくり歩いて20分少々。ここから西へさらに30分ほど歩けば気比の松原がある。昔、海水浴に来たことがあり、ちょっと懐かしい場所だが、そこまで足を延ばす時間的余裕はない。ユーターンして駅へ戻る。しばし待合室で時間つぶし。電光掲示板に北陸新幹線敦賀開通まであと380日の文字。完成まじかの新駅舎は巨大で、いかにも「新幹線が来るぞ!」とあたりを睥睨している感じ。

敦賀から小浜までは各停で1時間少しの道のり。この区間は内陸部を走るので海も見えない。小浜から先が海岸沿いを行くのとは対照的である。小浜に着いて、駅前の観光案内所でもらった地図を片手に海のほうへ歩いてみる。商店街も人通りが少なく、活気があるとは見えない。杉田玄白記念公立小浜病院というのがあった。杉田玄白は小浜の出身だったのかと思って後で調べてみたら、生まれは江戸であるが少年時代の数年を小浜で過ごし、後年、医師として江戸において小浜藩に仕えたという。小浜と縁の深い人物であるには違いない。病院のすぐ北側には小浜市役所があって、「北陸新幹線小浜・京都ルート早期実現」の横断幕が掲げてあった。杉田玄白のほうはどうでもいいのだが、こちらのほうは気になる。町を歩いた印象と新幹線とが結びつかないのである。新幹線小浜駅から大勢の人々が吐き出されて小浜の町に散らばっていく様子がどうしても想像できない。私のイメージは、一日に申し訳程度に数本の列車が停車する立派な駅舎、閑散とした周辺の街並みといったものへと焦点を結ばざるを得ない。この町に新幹線を通してどうなるのか。小浜の人たちには申し訳ないことを言うようだが、新幹線が来たら町が活性化するというのは幻想ではないか。小さな食堂で食べた焼鯖定食はとてもおいしかった。町なかでは「鯖の町小浜」という文字を何度か見かけた。でも、観光客が東京から新幹線に乗って鯖を食べに小浜へやって来るとは考えられない。私はなにも茶化したり悪意をもってこんなことを言うのではない。東京よりも現実的であろう京阪神からの観光客のことを考えても楽観的にはなれないのではないか。

北陸新幹線が2015年に金沢まで延びて以降、東京と金沢は新幹線網で結ばれ、観光客の増加で金沢はにぎわっているという。昨年12月中旬に氷見まで出かけた折に金沢駅で私もそのにぎわいを感じた。平日であったけれども土産物店や食堂は混雑していた。ところが氷見線乗り換えのため降りた高岡駅はそれほどでもない。大仏まで歩いたが、町の様子もかつて新幹線開通直前に訪れた時から変わったとは見えない。もっとも、新高岡駅は離れた所にあるので、そちらも見ないと確かなことは言えないし、観光面以外の要素も見ないといけないのではあるが、それでも新幹線開通によって金沢が受けているような恩恵を高岡が受けているとはどうしても考えられない。富山県が公表しているデータを見ても高岡への観光客入込数は新幹線開通後数パーセントの伸びにとどまっているし、たぶん高岡で一番の名勝地であるらしい古城公園の来場者数に焦点を絞っても年間80万から90万の間で推移していて、2015年以前と以後での数値の変化は見られない。

高岡は人口16万5千人の中都市で、富山と金沢の中間に位置し、氷見線への乗換駅である。それなりの重みをもっているはずだが、それでも新幹線開通によって町が少なくとも観光面で大きくうるおった様子はない。人口2万8千人、敦賀と舞鶴の中間に位置する小浜は基礎体力ではるかに劣る小都市である。条件はもっと厳しい。小浜から南下して京都大阪に至る新幹線が通ったなら関西から舞鶴方面へ行くために在来線に乗り換えるための駅とはなるだろう。でもそれだけ。新幹線で福井、金沢、富山へ向かう人が小浜でわざわざ途中下車するなんてことはあまりありそうもないし、小浜の住民が一日に何百人も新幹線を利用することもありえない。観光資源に恵まれているわけでもない小浜を大半の列車が通過することは目に見えている。一方で第三セクターに移管された敦賀小浜間は慢性的な赤字をかかえ込むことになるだろう。こんな見方は悲観的に過ぎるのか。地元の人たちはもっと明るい展望と希望をもっているのかもしれないが。

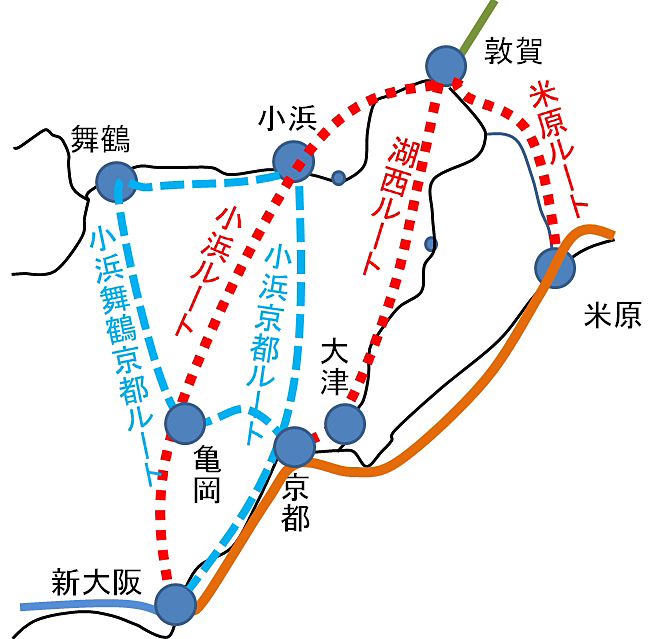

それにしても、なぜ、どのようにして小浜・京都ルートに決まったのか。ネット上であちこち調べてみた。当初検討されていたのは小浜ルート(若狭ルートとも呼ばれ、京都市ではなく亀岡を通る)、湖西ルート(琵琶湖の西岸を湖西線と並行して走る)、米原ルート(敦賀から南進して米原で東海道新幹線に接続)の3案であったが、途中で湖西ルートが消え、小浜ルートが小浜・京都ルートへマイナーチェンジされた。それに加えて小浜から西へ延ばして舞鶴経由で京都、大阪へ向かうという小浜・舞鶴・京都ルートが3つ目の案として出されたが、赤字必至ということでほとんど問題にされなかったようである。実質的には小浜・京都ルートか米原ルートかの二者択一になり、2016年12月に与党整備新幹線建設推進プロジェクトチーム(以下、与党PT)が小浜・京都ルート採用を決定した。ということなのだが、私は今まで与党のプロジェクトチームがルートの決定権限を持っているとは知らず、びっくりした。政府(国土交通省)ではなかったのだ。そして事実上はこのプロジェクトチームの下に置かれた北陸新幹線敦賀・大阪間整備検討委員会(以下、検討委員会)の報告をそのまま認める形で決定がなされているのである。

おもしろいことに、関西政界は当初、米原ルートがよいとしていた。2013年に関西広域連合が国土交通省事務次官にあてた要望書「北陸新幹線(敦賀以西)ルートに関する提案」のなかでは〈関西広域連合では、北陸新幹線(敦賀以西)ルートについて、「開業までの期間」や「費用対効果」、「開業による波及効果」などの調査検討を行い、これらを総合的に判断した結果、「『米原ルート案』が最も優位である」ととりまとめ、「平成26年度 国の予算編成等に対する提案(H25.6)」において、「米原ルートによる大阪までの整備方針の明確化」を提案しているところ〉と書かれていた。2016年に与党PTがこれを蹴って、小浜・京都ルートに優位性を認めたのはどういう根拠によるのか。

検討委員会から与党PTへ出された中間報告(2016年12月14日)には検討委員会における議論の概要が記載されている。①小浜舞鶴京都ルートは省いて、残りの2ルートについての部分を以下に引用する。

―――――

②小浜京都ルート

・福井県及び富山県から「北陸から京都・大阪までの移動について、乗換えが無く、所要時間が最短で、運賃・料金も安い。また、リダンダンシーの確保にも資する。更に整備計画にも沿ったルートである。」旨、石川県からは「営業主体であるJR西日本が提案するルートであり、また北陸3県の足並みも揃う。速達性にも優れる。」旨の賛意が示された。

・営業主体であるJR西日本から「乗換えがなく、所要時間が最短で、運賃・料金も安く、総便益が最も高い。整備計画にも沿ったルートである。」旨賛意が示された。

・また、委員より、「北陸3県の主張のとおり、速達性、利便性に優れるルートである。」「米原ルートと比較して、建設費が大きく、想定工期も長い。」という議論もなされた。

③米原ルート

・滋賀県から、「工期が短く、建設費が低廉で、費用対効果に最も優れている。また、中京圏へのアクセスも便利である」旨の賛意が示された。

・北陸3県からは「北陸と中京圏のアクセスの確保は重要である」旨の意見が示された。

・また、委員より「北陸と中京圏のアクセスの確保は重要である」「工期が短く、建設費が安く、費用対効果に優れたルートである」「米原駅での乗換えは、北陸と京都・大阪間の利用者に不便をもたらす。また、中京圏へのアクセスについては、米原ルートでなくとも対応可能。」「乗入れの可能性についてはよく調査すべき。」との議論もなされた。

【私の注】

*「リダンダンシー(redundancy)」を英和辞典で調べると、「過剰、余分、余剰性」とある。ここでは、直接に計量できない輸送面以外の波及効果が期待できる、というくらいの意味で使われているのではないか。

*「整備計画にも沿ったルート」と言われているのは、「全国新幹線鉄道整備法」(1970年)にもとづき1973年に5つの新幹線が決定された際、北陸新幹線の経由地として小浜市付近が挙げられていることを指すのだろう。

―――――

上の引用箇所から読み取れるのは、富山、石川、福井の3県とJR西日本が小浜・京都ルートを推し、その理由として乗車時間が短い、運賃が安い、という点が挙げられているということである。リダンダンシーとか総便益とかが何を指しているかはここからだけでは分からない。米原ルートの利点としては工期が短く、建設費が安いという点が、欠点としては東海道新幹線との乗り換えに時間を要し不便であるという点が挙げられている。

もう少し具体的なことが、国土交通省鉄道局が3つのルートについておこなった調査報告に示されている。これは与党PTと検討委員会が国土交通省に調査を求め、その結果を踏まえつつ最終的なルートを決定すべきであるとしていたものであり、2016年11月に与党PTに報告されている。以下の数値はその調査結果からのピックアップ。

小浜・京都ルート 米原ルート

建設延長 140km 50km

概算建設費 2兆700億円 5900億円

想定工期 15年 10年

所要時間 43分 1時間7分

(敦賀―大阪)

運賃(同上)5380円 6560円

総便益 8600億円 5300億円

総費用 8000億円 2400億円

総便益/総費用 1.1 2.2

まず目を引くのは小浜・京都ルートの2兆700憶という巨額の建設費。そんな大金どこから引っ張り出してくるのか? 大丈夫か! そして1.1という費用対効果。これでは心もとない。総便益と総費用の算出方法を私は知らないが、どうしても疑心暗鬼になってしまう。なんとか赤字にならない数値を拵えたのではないか。恣意的な数値であると言うつもりはないが、この先1.1が1.0とか0.9になる危険はないのだろうか。米原ルートの2.2なら、どれほど見通しが甘くても1.0を切ることはないだろう。乗り換えが必要で所要時間がかかり、運賃が割高になるという点以外は米原ルートのほうが合理的なのではないか。まさか、与党PTが利用客の時間と財布のことを心配してくれて小浜・京都ルートに軍配を挙げたとは考えられない。小浜・京都ルートに決定された決定的な理由は依然として分からない。

国土交通省鉄道局の報告には「費用対効果の計算において定量的に算入されない要素について」という項目があり、たぶんこれがリダンダンシー(あるいはその一部)なのだろう。そこには「地域活性化(地域開発効果)への貢献」として「小浜市付近が、関西中心部からの通勤圏内となり、地域開発効果が期待される」と記述されている。私は、まさか、と思う。小浜に住んで新幹線で大阪に通勤する?! あり得ない。誰が高い新幹線に乗って大阪まで通うのか。普通のサラリーマンには無理。高給取りの重役ならあり得るが、そういう人は小浜に安い土地を求める必要などなく大阪近郊の高級住宅地に住むだろう。小浜を関西の通勤圏にという発想は矛盾している。

問題はひとり小浜の問題ではない。地方の中小都市はどこも、どうしたら人々が定住し、働く場所があり、生活や医療や文化の基盤の安定した魅力ある町を作れるかを模索し悩んでいる。たまたま新幹線が通り、駅ができることになれば千載一遇のチャンスと考えるのも当然である。でも、しかし、新幹線に過度の期待を寄せるのは危ないのではないか。新幹線が来たからといってどうなるものでもない。などと言えば、地元の方たちからは叱られるだろう。そんなことは百も承知だ、新幹線だけで町が元気になるなどと妄想していない、新幹線は一つの契機として活用するだけであり、町の多様な発展をめざして我々は頑張っているのだ、と。きっとそうだと私も思う。でも、しかし、いまだに新幹線幻想は完全に払しょくされることなく日本のあちこちをさまよっているのではないか。小浜の町を歩いてそう感じざるを得なかった。

若きウェルテルは何を悩んだのか?

一番有名なドイツの文学者といえばゲーテだろうし、そのゲーテの一番有名な作品といえば『若きウェルテルの悩み』か『ファウスト』のどっちかだろう。でもこれらを読んだことのある日本人はどのくらいいるのだろうか。正宗白鳥が次のように書いたのは1904年のこと。「ゲーテの作中で日本の文学者や学生間に最も其名を知られてゐる者は、ヴエルテルとフアウストとであらう。フアウストは彼が畢竟の大作だといふ西洋人の評判により、一も二もなく珍重せられ、ヴエルテルは青年時代の煩悶失恋の苦痛を写したとかいふので一部の読書家の虎の巻となつたのである。しかし此等の書は原書にても英訳にても、世間で喋々される程読まれているのではなく、殊にフアウストは極めて難解ゆゑ、一通り素読をした者も甚少なく、ヴエルテルを抱いて泣いたという、青白い顔の青年も、多くは日本文の筋書を読んだ位であらう」。当時の読書事情は私には知る由もないが、現在はどうか。ゲーテって読まれているのだろうか。読まれていなさそうな気がする。『ウェルテル』を抱いて泣く青白い顔の青年は論外としても、実際に読む人が明治時代より増えているとは考えにくい。多くの人にとって、せいぜい、許婚のいる女性に恋した多感な青年が苦悩の末にピストル自殺する話であるとは知っているくらいが関の山か。『ウェルテル』の日本語訳が20種類以上もあると聞くと驚かされる。

白鳥はさらにこうも書いている。「ヴエルテルは一青年が友人の女房に惚れて、どうかして思ひを遂げたいと思つたが、意気地がなくて決行し得ず、さらばとて男らしく思切られもせず、浮世はいやだいやだで、遂にピストルで自殺したといふ話。まるで新聞の三面種である。叙述は稍々巧であつて、俸給が少くてよければ、ゲーテという男を新聞記者に聘して艶種を書かせたり、花柳だよりの主任にしたいやうな気がするが、彼れを日本の大小説家紅葉や一葉に比べて、文章が上手だとも着想が巧みだとは信ぜられない。独逸人はヴエルテル等を以て紅葉一葉などの失恋小説よりも面白いといふかも知れぬが、吾人日本人は又金色夜叉や、心の闇や、たけくらべの方が幾十倍もゲーテの作よりも身に染みて感ぜられるのである」。

私もゲーテを崇め奉るつもりはまったくない。若い頃にも中年の頃にも『ウェルテル』を読んだが、なるほど身に染みて感じることはなかった。ナポレオンが7回も読んで、エジプト遠征にも持って行ったとか、ウェルテルを真似て自殺する青年がたくさん出たとかというエピソードが遠く感じられた。今、老人になって読んでみても同じで、主人公に深く共鳴するということはない。それでも白鳥には(悪乗りは問わないことにしても)賛成しかねる。彼はほんとうにちゃんと読んだのだろうか。「浮世はいやだいやだ」はまあそのとおりかもしれないが、「友人の女房に惚れて、どうかして思いを遂げたいと思つた」というのは誤読だろう。まちがった刀でバッサリやってしまっている。

主人公の名前はドイツ語でWerther。ウェルテルという日本語表記が定着しているが、これは原音からかけ離れること著しい。他にはヴェルテル、ヴェルター、ヴェールターなどといった表記を見かける。ドゥーデン発音辞典にはve:@t@とのっている。といっても@なんていう表音記号はなく、私が今ここでやむをえず使っているだけで、ほんとうはaを180度回転させた(私のパソコンでは打てない)記号が載っている。で、この記号は弱いあいまいな「ア」音であるので、ヴェーァタが一番ドイツ語原音に近い発音表記になると思われる。しかしヴェーァタなどといっても誰のことやらイメージも湧いてこないし、結局はウェルテルでとおすのが一番妥当ということになってしまうのである。私も主人公をウェルテルと呼ぶことにする。(なお以下の作品からの引用は手塚富雄訳によるが、論旨をはっきりさせるために一部変更を加えた)。

『若きウェルテルの悩み』は形式的には2部構成の書簡体小説である。第1部は1771年5月4日付の手紙で始まり、9月10日付の手紙で終わる。第2部は10月20日付の手紙で始まり、翌1772年12月、ウェルテルの自殺で終わる。手紙の大半は友人ウィルヘルム宛で、時々ロッテ宛のもの、誰宛か定かでないもの、手紙というより日記の一節と理解したほうがよさそうなものが混じる。第2部の後半でウェルテルの煩悶が高まり、死への思いが不可避となってくると、ウェルテルの手紙だけで話を進めながら決着をつけるのがむつかしくなって、編者の語りが中心となる。それまでの一人称の語りが三人称へと移行する。それでも全体としては一人称で語られる手紙が中心であることに変わりはない。そして、手紙で吐露されるのは書き手ウェルテルの心の内である。外面的な出来事が報告される場合でも結局は彼の心が問題なのである。

小説の始まりは5月。ハイネの詩にシューマンが作曲した『詩人の恋』には「いとも美しき5月、すべてのつぼみが芽吹くとき、私の胸に恋が萌え出た」とあるが、5月はドイツが一番生命溢れる季節。ウェルテルも一時的に滞在している土地で自然を満喫している。彼がなぜ母親や友人ウィルヘルムのいる町を離れた、あるいは逃れてきたのかははっきりとは示されないが、彼に思いを寄せたレオノーレという女性を傷つけた自責の念(ひょっとして彼女は自殺したのかもしれない!)から逃れるため、遺産相続のことで叔母と交渉するようにと母親から託された用事を果たすため、最低限この2つが理由らしいと察せられる。ともあれ、自分は元気になったと彼は書いている。「ここに来てぼくは非常に元気だ。この天国のような土地にいて、孤独でいられるということは、ぼくのこころに貴重なバルザム(鎮痛剤)のはたらきをしてくれる。それにこの青春の季節は、ともすればおびえがちなぼくのこころを惜しみなくあたためてくれるのだ。木という木、生垣という生垣が花束なのだ。いっそのことこがねむしになって、かぐわしい香りの海のなかを泳ぎまわり、食物のすべてをそこに見つけだす身になれたらと思う」。「谷はぼくをつつんで、かすみに煙っている。空高い太陽の光線はぼくの森の深い闇の表面にたゆたって、なかの聖殿には、ほんの幾すじかの光りが忍び入ってくるだけだ。そういうとき、ぼくは音をたてて流れる谷川のほとりの深い草のなかに身をよこたえ、大地に近近と顔をよせて、数限りないさまざまの草に目をとめる。そして茎と茎の間に行われる小さな生きものの世界のうごめき、這っている子虫や羽虫などの究めつくせぬ無数の姿を、胸に抱きとるように感ずるのだ。そしてさらにぼくは感ずる、われわれを自分の姿にかたどって創造された全能者の存在を。・・・ぼくの眼はわれ知らず濡れてきて、ぼくをめぐる世界と空はすっかりぼくの魂のなかに、まるで恋人のおもかげのようにやすらうのだ」。過剰なまでの自然との一体感である。ルソーの「自然に帰れ」という呼び声がこだましているようでもある。太陽、空、大地、谷、森といった大きな存在から木や生け垣や草を経て小さな虫たちに至るまでの全自然を自分の周りというよりむしろ自分の内部に感じ取り、さらにそれを超えて自然と溶け合いたいというような感覚。

それとは逆に人間世界は必ずしも彼を幸福にしてくれない。「町そのものは愉快でない」と彼は書いている。下層階級の素朴な人たちとの気の置けない付き合いは彼を楽しませ、くつろがせはするが、それ以上ではない。根底には彼の人間観がある。人間が不自由で限定的な生を生きなければならないことに彼は我慢できない。「たいていの者は、大部分の時間を生きるために使ってしまう。そして、わずかに残った自由な時間があると、かえって落ちつかず、あらゆる手段をつくして、それを振り捨てようとするのだ。ああ、これが人間のさだめなのか!」「人間の一生は夢にすぎないとは、すでに多くの人のこころにうかんだことだが、この思いはぼくにもいつもつきまとっている。人間の活動や研究もどうにもならない限界のなかに閉じこめられている。そのことを見つめたり、または、すべての活動の目ざすこともつまりは種々の欲望を満足させることで、この欲望というのも、その目的はぼくたちのあわれな命を引きのばそうということのほかにはないのだということ、そしてまた、探求がある点まで達すると満足するのは、われわれがわれわれを閉じこめている牢獄の壁に、はでな見込みや明るい眺めを描いて喜んでいるような態のいい諦めにすぎないということを考えたりすると、ウィルヘルムよ、ぼくはもう言う言葉がなくなるのだ」。このように嘆くウェルテルもしかし、牢獄に閉じ込められて夢にすぎない一生を送るあわれな人間のひとりなのである。どうすればいいのか。

ウェルテルはまた激しく揺れ動く心の持ち主でもある。「このぼくの心ほど、はげしく変わりやすいものがあるだろうか。・・・ぼくが悲しみの気持ちからとめどもない心のたかぶりへ、甘い憂うつから破壊的な情熱へと移っていくのに立ち会って、きみが迷惑したのは一度や二度ではないのだから。まったく、ぼくは、ぼくの心を子供のように扱っている。どんなわがままも許しているのだ」。ウェルテルのような友人を持つのは大変そうである。ウェルテルが破壊的な情熱に身をまかせたとき、ウィルヘルムはどのようにしてなだめたのだろうか。(私は中原中也に対する安原喜弘の友情を思い出す。本ブログ2022.02.28付)

ウェルテルはまた、規則の本質が人間を縛って自由を奪うことにあると見ており、規則に対しても反感を持っている。規則は偉大な芸術を生みださない。それはウェルテルにとっては、偉大な生を生み出さない、人間を偉大にしないと同義である。「自然だけが無限に豊かで、自然だけが偉大な芸術家をつくるのだ。規則の長所は、大いにあげられようが、それは市民社会をほめていう言葉とだいたい同じことだ。規則通りに芸術の仕事をする人間は、けっして悪趣味なものや俗悪なものはつくらないだろう、それは、自分を世間のきまりや礼儀の鋳型にはめた人が、けっして近所の鼻つまみになったり、ひどい悪党になったりしないのと同じことだ。ところが一方、すべての規則はなんといっても自然の真の感情、真の表現をこわしてしまうのだ」。人間社会のきまりや習慣に従って当たり障りのない人生を送ることは、規則どおりに作った芸術品が自然の真の表現でないのと同じで、真の生ではないとウェルテルは言っているのである。でも、私達凡人は人生を芸術と等置しようとは考えない。ウェルテルはどうするのか。

規則がいかに自然と真の人間性に反するかを説明するために彼はたとえ話として恋愛を持ち出す。「青年がひとりの少女に夢中になっていて、来る日も来る日も彼女のところに入りびたりで、自分の精力と財産を傾けて、その少女にいっさいをささげていることを、ひっきりなしに示そうとする。そこへ一人の俗物、なにか公職についているような男がやってきて、青年にむかって、こう言ったとする。〈お若いかた! 恋をするのは人間的なことです、ただ、あなたは人間的に恋をしなければいけません! あなたの時間をおわけなさい、一部を仕事にあて、休養の時間を恋人にささげなさい。あなたの財産をよく計算なさること。必要経費をさしひいて、残った分で恋人に贈りものをすることを、わたしはとやかくは言いません。ただあまりたびたびではいけない。恋人の誕生日とか、命名日くらいになさるのがよろしい〉などと。その忠告に従えば、有用な青年ができあがるだろう。ぼくだって、どこの君主にでも、彼を役所に採用するよう推薦する。だが恋人としての彼はそれでおしまいだ。そして彼が芸術家なら、彼の芸術はそれでおしまいだ」。恋人のところに入りびたりでいっさいをささげる青年というのはまるでロッテに対するウェルテルの恋を予告しているかのようである。ウェルテルにとって恋とは全身全霊をささげるべきもので、仕事や実生活から必要分を差し引いた残りの時間や財産を充てるような計算によるものではないのである。そのような計算の得意な人間は有能な官吏にはなれても恋人にはなれない。芸術家にもなれない。ほんとうは、人間にもなれないとウェルテルは言いたいのかもしれない。

上に引用した箇所はすべて小説の最初、日付では5月の手紙からの抜粋である。人間は規則に縛られた不自由な存在で、人生は牢獄のようなものというウェルテルの世界観が、このように小説の冒頭においてはっきりと示される。孤独と自然を愛し、自分の心に忠実であろうとする彼の性格もやはり冒頭で明確にされる。そして、規則や知識に拘束されない自由な心こそ人間を人間たらしめているものであるという彼の思いは小説が進展した段階においても繰り返される。例えばウェルテルが知り合いの公爵について次のように不満をもらす箇所。「公爵は、ぼくの知性や才能をぼくの心より高く評価している。この心こそぼくの唯一の誇りなのに。これだけがすべてのもの、すべての力、すべての喜び、すべての不幸の泉なのに。ああ、ぼくのもっている知識は、だれだってもつことができる。――ぼくの心、それはぼくだけのもちものだ」。自分の心に無限の自由を与えようとする心の持ち主が、理性や知性や知識や規則に従うことなしには生きられない人間社会に居所を見つけられず破滅へと突進する物語、それが『若きウェルテルの悩み』である。

ロッテに初めて会う直前にウェルテルは警告を受ける。「きれいなひととお知り合いになれますよ」「ご用心あそばせ、見染めたりしないように」「その方はもうお約束ができているのです」。にもかかわらず彼は一目ぼれするのである。この日の舞踏会でロッテとワルツを踊った後「ぼくは誓いをたてたのだ。ぼくが愛し、求めている少女には、けっしてぼく以外の者とワルツは踊らせないと、たとえそのためにぼくが滅びようと」。「彼女は一つのメロディーをもっていて、それをピアノで、天使のような力で弾く、素朴に、心をこめて。それはロッテの愛する曲だ。彼女がその最初の音をひびかせるだけで、ぼくはあらゆる苦悩、惑乱、懊悩からときはなされる」。このようにダンスや音楽に託して表現されるウェルテルの情熱はとどまるところを知らない。ロッテの許婚アルベルトが旅から戻ってきても状況は変らない。むしろ悪くなったというべきかもしれない。理性と社会的常識が、今となっては身を引くか、少なくとも控え目にすることを求めるのに対して、規則にとらわれない、そして自分の心にしか従おうとしないウェルテルは足しげくロッテを訪れる。彼としては情熱の命じるがままに行動するしかないのである。たとえ滅びようと。

そして、「祈りといえば、彼女に向ける祈りしか知らない」「空想に浮かんでくるのは、彼女の姿だけ」「周囲の世界のいっさいを、ぼくはただ彼女に結びつけて見るだけ」といった「狂おしい、果てしのない情熱」が彼の生命力を消耗させる。かつては大きな喜びの源であった自然さえもが呪わしいものとなる。「自然のあらゆるもののなかにひそんでいる蚕食する力、これが僕の心の土台を掘りくずすのだ。自然からつくられたいっさいのものは、自分の隣人を破壊し、自分自身を破壊せずにはいない。ぼくは、不安のあまりくらくらとする」。「みじめだ、ウィルヘルム! 僕の活動力は調子が狂って落ちつかぬ怠惰に変わってしまった。じっとしていることはできない。そのくせ、なに一つしあげることができないのだ。ぼくには、もうものを考える力も、自然を味わう感情もない。そして書物は胸をむかつかせる。自分自身を失うことは、いっさいを失うことだ」。このような症状を精神病理学がどのように呼ぶのか知らないが、やはりこれは病的症状、控え目に言って病気への入り口ではあるだろう。

だからウェルテルが友人たちの忠告を入れて公使館に職を得、公使につき従ってよその土地へと立ち去ったことは賢明な処し方であったと、一応は言うべきであろう。とはいえ、役所仕事への嫌悪感を繰返し表明してきた彼が官吏としてつつがなく勤めを続けるだろうと信じることは不可能である。事実、杓子定規の形式主義者で俗物の公使と折り合いを付けられない彼は半年で辞職する。気に入らない上司の下では働きたくないなどと言い出したら切りがないではないか、我慢が大事だ、などと説得してもウェルテルは聞く耳をもたないだろう。それにもうひとつ、彼に辞職の気持ちを固めさせた出来事があった。赴任地で知り合った貴族C伯爵は広い見識の持ち主であり、ウェルテルを理解してくれ、この人とは気心の知れた交際をしていたのだが、ある時、食事に招かれて、それも終わった頃。夕方にはその屋敷で貴族のパーティーが開かれることになっており、市民の自分はそいう場には同席を許されていない身分であることに思い至らないウェルテルが辞去するタイミングを失していると、集まってきた貴族たちの態度が彼を避けているようでよそよそしい。やがてC伯爵がやってきて「われわれ仲間の身分上のしきたりはまことに妙なものでね。みんなはどうも、あなたがここにおられることが不満らしい。私自身は決して」と告げる。伯爵はとても気を使った言い回しを使ったのであるし、この人の思いやりは明らかだが、それでもウェルテルが、自分自身には何の価値もないくせに身分制度の上にあぐらをかいている貴族たちの鼻持ちならない高慢さに傷つけられたことに違いはなく、彼は「いやな目にあった。もうここにいるわけにはいくまい。ぼくは歯ぎしりしている! 悪魔め! この不快さは、つぐないようがない」という屈辱感をかかえ込む。なお彼は、自分が上層市民階級に属していて、その利益を享受していることも承知しており、身分制度を一概に否定しているわけではない。また、貴族をのみ弾劾するわけではなく、一つでも上の席を占めるべくきゅうきゅうとしている同僚に対しても批判的である。こうして、元々役所勤めを奴隷船の苦役に例えていたウェルテルは愚物の上司、高慢ちきな貴族に代表される俗世間に愛想をつかした形で職を投げ捨てる。

こうなると彼が帰るところはひとつしかない。心のすべてを占めているロッテのところ。というわけで、彼は再びロッテの近くに戻る。しかし、彼が留守のあいだにロッテとアルベルトは結婚していて、今や夫婦なのである。ウェルテルの出番はないはずである。どうするつもりだ、ウェルテル?

1774年の初版にはなかったが後の版で付け加えられたエピソードがある。ウェルテルはある農家で下男をしている若者と知り合いになる。この男の雇い主は未亡人で、彼はこの主人を慕い尊敬している。最初の結婚でひどい目にあった女主人は再婚する気持ちはないのだが、下男のほうは彼女と夫婦になることを望んでいる。彼が女主人について語る言葉の純粋さと真実とにウェルテルは感激する。「ぼくは生まれてこのかた、せつない欲情、熱い願いがこんな純粋なかたちで現われるのを、見たことがない。・・・この無邪気さと真実を思いだすと、ぼくの魂が奥底から燃えてくる。このまごころと情愛の生きた姿は、どこへ行ってもぼくを追ってくる。そしてぼく自身、その火が燃えうつったように、あえぎ、こがれている」。この男はウェルテルの精神的兄弟だと言ってよい。で、この若者はどうなるか。ウェルテルが公使館勤めを辞めて戻ってきて偶然再会した時、彼は奉公先をくびになっていた。女主人を暴力でわがものにしようとしたというのである。女主人に対する情熱が日増しにつのり、自分を見失い、飲み食いも眠ることもできなくなり、まるで悪霊にとりつかれたようになっておよんだ仕業であったという。今では別の男が下男として雇われ、この新しい下男が女主人と結婚するという噂も村人たちのあいだでささやかれている。

そして事件が起きる。この若者が彼の後釜にすわった新しい下男を殺すのである。彼のせつない思いを我がことのように感じていたウェルテルは心を激しく揺さぶられ、ロッテの父である老法務官とアルベルトに対して殺人者を弁護するのだが、もちろんとおるわけがない。道理ある反論に言い負かされて引き下がるしかない。老法務官のダメ押し「だめだ、あの男は救われない」を受けて、その日に彼の書いた紙片が彼の絶望を物語る。「おまえは救われない。不幸な男よ! ぼくにはよくわかった、われわれは救われないことを」。「われわれは救われない」のである。あの下男が死刑になるのならウェルテルも死刑になるのか!? 「ご主人はだれのものにもなりません。だれもご主人のものにはなりません」というあの男の叫びは、ご主人をロッテに置き換えて、あと一言つけ加えれば、そのままウェルテルの叫びとなる。「ロッテはだれのものにもなりません。だれもロッテのものにはなりません。ぼく以外には」。「不幸な男を救うためにウェルテルの重ねたむなしい努力は、消えようとする灯の最後の燃えあがりであった。彼はいよいよ深く、苦悩と無為のなかへ落ちこんで行った」。

ウェルテルの精神的兄弟はもう一人いる。11月の末、だから自らの死の1カ月前だが、花も咲いていない季節に川沿いの岩場で恋人のために花を探している精神を病んだ若者ハインリヒにウェルテルは出会う。息子を探しに来た老母から、ハインリヒが幸せであったと言っている時期は精神病院にいて自分のことは少しも分からなかった時であったと聞かされ、ショックを受ける。「天上の神よ! あなたはこのように人間の運命をおさだめになったのですか? 理性に達する前と、またそれを失ったあととを除いては、人間が幸福になれないように!」。ウェルテルは後にアルベルトから、この若者はかつてロッテの父親の下で書記として働いていて、ロッテに思いを寄せ、打ち明け、それで解雇されたのだと聞かされる。これを語るアルベルトの口調が平然としているとは対照的にウェルテルは「物狂わしく心をうごかされる」。「胸に育てていた情熱がこの男の精神を狂わせたのだ」。

彼の精神的兄弟のひとりが精神の薄明の中へさまよいこみ、もうひとりが殺人犯となったのに対して、ウェルテルはもう一つの残された道を歩むことになる。「この世を去ろうという決心は・・・ウェルテルの胸のうちにいよいよ強くなっていった。ロッテのところにもどって来てから、これはいつも彼の最後の期待であり、希望であった」。なるほど、彼がロッテのところに戻ってきたのは生きるためではなく死ぬためであったのだと私たちは納得する。

人間は規則に縛られた不自由な存在で、人生は牢獄のようなものと考え、自分の心に無限の自由を与えることで人間存在の限界を突破したいと願うウェルテルは、ロッテへの愛のなかに自由な心を発動させる契機を見出した。彼にとってロッテを愛しているという状態から離れることは自分の世界観を否定することにほかならない。敗北である。絶対にできない。では彼女を自分のものにすることができたらそれが勝利で、彼はそれを目指しているのだろうか。どうも違う。その点に関してロッテが彼に次のように言うのは正鵠を得ていると私には思える。「どうしてわたしを、ウェルテル、よりによってわたしを? わたしはひとのものですのに、どうしてそれを。わたし、こんな気がします、そうではないかしら。わたしをご自分のものになさることができない、できないというそのことが、あなたの心をそんなに引きつけているのではないでしょうか」。これは、他人の持っているおもちゃを欲しがる子供の心理を言ったものと解しては間違いだろう。文字通り、自分のものにできないからこそ彼はロッテをどこまでも愛そうとするのである。少しでもロッテが自分のものになる可能性があったならば彼はここまで情熱に身を焦がすこともなかったであろう。彼に必要なのはロッテその人ではなく、ロッテを愛しているという状態なのである。ロッテが彼のものになってしまってはウェルテルはウェルテルでなくなってしまう。

ロッテの夫アルベルトは妻に対するおもいやりを十分に持っているが、仕事で家を留守にすることも多く、四六時中ロッテのそばにいて彼女のことを考えているわけではない。自分に与えられた時間と心のすべてをロッテに捧げるのではなく、まず職務をこなすことにそれらを使い、余った分をロッテに振り分けることをわきまえている。有能な役人であり、かつ思いやりのある夫なのである。しかし、ウェルテルがそのように理性的に生活を律する人間を恋人にも芸術家にもなれない人間だとして断罪していることはすでに見たとおりである。アルベルト相手に自殺の是非をめぐって議論をしたときにも彼は言う。「思いつめた人間をよく見るがいい。さまざまな印象が彼にはたらきかけ、観念は固定し、ついには激情が昂進し、彼の平静な思考能力をいっさいうばい、こうして彼は破滅するのだ。冷静な理性的人間が、この不幸な人間の状態を高みから見おろし、こうしろ、ああしろと言ったところで、どうにもならないのだ」。理性の人アルベルトのロッテに対する愛と、思いつめた人間であるウェルテルのロッテに対する愛は共通点のない、まったく異質のものである。そして、ロッテが必要としているのはアルベルトの愛である。幼い8人の弟妹を母親となって世話をする彼女は生活の人であって、激情に身を任せて破滅する人間ではない。たとえクロップシュトックの詩やオシアンを通じてウェルテルと心を通わすことができたとしてもである。彼女はエマ・ボヴァリーやアンナ・カレーニナではないのである。彼女の母は臨終の床でロッテをアルベルトに託したが、その委託は神の祝福以上に神聖な祝福となって二人を結びつけている。

この世で絶対に手に入らないものを手に入れたいと願い続ける限り、それを手に入れる手段はひとつしかない。あの世で手に入れるしかないのである。この世で手に入らなかったロッテをウェルテルはあの世で得ようとし、死へとおもむく。「ぼくは先に行きます。ぼくの父、あなたの父のもとに行きます。そして訴えるつもりです。すると父たちは、あなたが来るまでぼくを慰めるでしょう。あなたが来たら、ぼくは跳びあがって、あなたを迎え、あなたをとらえ、無限の父のみそなわす前で、永遠の抱擁をつづけてあなたといっしょにいることでしょう。・・・ぼくたちは滅びることはありません! ぼくたちは再会します」。

『若きウェルテルの悩み』を恋愛小説ないし失恋小説として読むのは間違いではない。しかし恋愛小説として片づけるのは間違いである。ロッテへの愛をつらぬくことのなかにウェルテルが真の自己を実現する道を求めているのだという点を見逃してはならない。すでに書いたことを繰返すが、この小説は、自分の心に無限の自由を与えようとする心の持ち主が、理性や知性や知識や規則に従うことなしには生きられない人間社会に居所を見つけられず破滅へと突進する物語である。

ゲーテは晩年、エッカーマンが「およそどういう時代にも、多くの言うにいわれぬ苦悩や隠れた不満や生の倦怠があります。またひとりひとりの人間には、社会との摩擦や自分の素質と社会制度との葛藤がいろいろとあります。ですから、『ウェルテル』は、たとえ今日初めて世に出たとしても、一時期を劃すものになることでしょう」と言ったのに同意して次のように述べている。「個人は誰でも生まれながらの自由な心を持って、古くさい世界の窮屈な形式に順応することを学ばなければならないのだ。幸福が妨げられ、活動がはばまれ、願望が満たされないのは、ある特定の時代の欠陥ではなく、すべての個々の人間の不幸なのだよ。誰でも生涯に一度は『ウェルテル』がまるで自分ひとりのために書かれたように思われる時期を持てないとしたらみじめなことだろう」(エッカーマン『ゲーテとの対話』、山下肇訳)。しかし、今、日本の若者が『ウェルテル』を読んだとして、はたして自分のために書かれたように思うだろうか。思わないと私は思う。下手したら「なによ、このストーカー男、キモい」と一蹴されかねないのではないか。いつの時代にも人間はいろいろな不幸を抱えている。この点はエッカーマンやゲーテの言うとおりである。言うにいわれぬ苦悩、隠れた不満、生の倦怠、社会との摩擦と衝突、実現できない活動、満たされない願望などに現代人も苦しめられている。しかし、だからといって現代人はウェルテルのような悩み方はしないのではないか。自分の心に絶対的な自由を与えることによって現実世界の桎梏に抵抗するというような形而上学的と呼んでいいかもしれない考え方、あるいは絶対自我の確立といった抽象的な思想は現代人のよくするところでなくなっているのではないか。我々が今日、不幸と向き合う仕方は具体的、実際的、個別的になってきているのではないか。ウェルテルの悲痛な叫びが私たちの胸に届きにくい状況のなかに私たちがいると私には思えてならない。そのことは別に不幸なことではないのだが。

2022年バイロイトの『神々の黄昏』

近頃ご無沙汰気味のクラシック音楽を聴こうかという気になって、年末から年始にかけ、NHKオンデマンドの「プレミアムシアター」で過去の番組を興味のおもむくままに見てみた。そのなかにバレーがいくつかあり、これがなかなか楽しい。ベートーベンの『第9』にモーリス・ベジャールが振付けたNHKホール公演、パリ・オペラ座のバレー『赤と黒』、同じくパリ・オペラ座の創立350年記念ガラ公演など。鍛え上げられた人間の肉体はここまで美しいのか。バレーって、飛んだり跳ねたり回転したりするだけではないのである。ダイナミックな跳躍もさることながら、小さなしぐさや顔の表情まで表現力に満ちている。しかも、すべての動作に過剰な部分がない。バレーダンサーの肉体に贅肉がないのと同様に踊りそのものにも贅肉がない。贅肉をそぎ落とした肉体による贅肉をそぎ落とした踊りがバレー芸術と言えようか。

贅肉がないといえば、音楽にも贅肉のない音楽がある。純粋な音楽。例えばバッハの『無伴奏バイオリンのためのソナタとパルティータ』。やはりオンデマンドの「五嶋みどり バッハを弾く」で全曲演奏を聴き、見た。バッハが宮廷楽長を務めたケーテン城での収録。ひたすら耳を傾ける。「ほかの音楽からの引用や旅から得たひらめきで作られたものではなく、バッハ自身が内に秘めていたものから作られています」という五嶋さんの言葉に納得。ヘーゲルが同じようなことを言っていたと思い、後で調べてみた。『美学講義』のなかで建築や彫刻や絵画と比べつつ音楽について次のように述べている。「音の原理にふくまれる外面性は内面的主観性を表現するのにふさわしい存在」「石や絵具は広く多様な物の形を受け入れ、それをありのままに表現するが、音はそれができない。・・・音楽の中心課題は、対象となる物ではなく、内奥の自己の主観的で観念的・心情的な動きを、そのまま音として響かせること」(長谷川宏訳)。

もちろん音楽も100パーセント純粋になることはできない。楽器の干渉を排除することだけは不可能であり、それゆえ音が音自身によってのみ存在することはできない。バイオリン、ピアノ、人間の声など、音を出す手段により、同じ楽譜(楽器が違えば完全に同じ楽譜はあり得ないから、ほぼ同じ楽譜というべきかもしれないが)から違った音楽が生まれる。それでも原理的に音楽は他の芸術に比べて純粋である、あるいはもっとも純粋に近づきうる芸術であると考えられる。そして、なかでも一本のバイオリンで演奏される『無伴奏バイオリンのためのソナタとパルティータ』のような作品は純粋性においてきわだっているといってよかろう。

しかし、音楽は純粋性を志向するとは限らない。むしろそうでないほうが普通かもしれない。標題音楽や描写音楽といったものがあるだけではない。行進曲はどうか。言葉と一体となった歌曲があるし、民謡も軍歌も歌謡曲もコマーシャルソングも音楽だろう。バレー音楽があり、映画音楽がある。実際の音楽は現実世界とのつながり、他の芸術との提携を積極的に求めているとさえ言ってよいだろう。その頂点にあるのがオペラ。オペラには音楽以外の要素がいっぱい詰め込まれており、音楽として扱われるだけでなく、芝居としても扱われる。だったら楽劇と呼ぶのがふさわしいかも。音楽、脚本、劇場、大道具、小道具、衣装、振付、照明、そして演出などを考慮すれば総合芸術と呼ぶべきかもしれないが、これは映画なども含む上位概念なのでやはり楽劇と呼ぶのが妥当か。楽劇は音楽の観点からいえば贅肉がいっぱいで、それが魅力でもある。

バイロイトの観客はガラが悪い。やはりNHKオンデマンドで2022年バイロイト音楽祭『神々の黄昏』を見て、そう思った。ブーイングの激しいこと。カメラは舞台上の歌手やスタッフしかとらえないが、ここはぜひ観客席も写してほしいところであった。興味深い見世物かつ歴史的映像になったはずである。第1幕、第2幕が終わった時にもブーイングはあったが、劇全体が終了すると、待ってましたとばかりにブーイングが鳴り響く。歌手が姿を見せた時には少し和らぎ、拍手も交じってはいたが、指揮者コルネリウス・マイスターに対しては厳しく、演出のヴァレンティン・シュヴァルツ以下、衣装や美術のスタッフ6人が登場するや否や容赦ないブーイングの嵐。もしバイロイトが野外劇場だったら石が投げられていたかもしれない。

ブーイングはガラが悪いと思うけれど、観客の不満は理解できる。私はこの『神々の黄昏』の映像を3回見た。1回目はなにげなく、餅つき器(正しくは餅こね器だが)のつきあげる餅を丸めたり、あんこをつけて食べたりしながら、太鼓腹のジークフリートやな、などと思いながら眺めていた。そして最後のブーイングで目が覚めた。興味がわいてウェブ上でいくつかの記事やブログを読んでみると、この上演に対して否定的ないし懐疑的な評価しか見当たらない。それでもう一度映像を見た。今度は集中して見ているのだがよく理解できない。訳が分からない。ピンとこない。登場人物や音楽は『神々の黄昏』なのだが、なにかずれている。そこで3回目は、同じバイロイトのパトリス・シェロー演出のもの(1980年収録)とハリー・クプファー演出のもの(1991年収録)を見て『神々の黄昏』はこういうものだったはずと確認した後で、2022年のシュヴァルツ演出版に戻った。気になる箇所は停止したり繰り返したりしながら、音楽を楽しむというよりもっぱら好奇心であれこれ詮索しながら見てみると結構おもしろい。

◇幕が開いてまず登場するのは3人のノルンではなく、台本にはない女の子と、その子に本を読んでやっている母親らしい女性と、少し離れた所に立つ男性。この3人は指環とブリュンヒルデとジークフリートである。この女の子はなんと指環なのである。権力の象徴である指環が愛の結晶である子供の姿を取って、この後ずっと登場する。舞台も炎に包まれた岩山ではなく、普通の家庭の居間。ブリュンヒルデとジークフリートが退場すると女の子は眠りにつき、3人のノルンが登場してうたい出す(普通はこの歌から劇が始まる)。そのうちの1人は女の子のベッドのカバーの下から姿を現す。ひょっとしてノルンとその絶望の歌(運命を紡ぐことができなくなってしまった)は女の子の見ている悪夢なのかもしれない。ノルンたちが紡ぐ運命の綱は浮き輪とビーチボールに置き換えられている。

◇ブリュンヒルデとジークフリートの仲はどうもうまく行っていないみたいである。ジークフリートが新たな行動を求めて旅立つのを見送るブリュンヒルデの態度は別れを悲しむ妻のそれではなく、行きたいならさっさとどこへでも行ってしまえとでも言いたげな、どこか投げやりなものを含んでいる。旅の荷物の手渡し方もそっけない。その文脈でブリュンヒルデの歌に耳を傾けると、どうせ私は値打ちのない憐れな女ですよ、あなたは私をバカにしてるんでしょうと拗ねているように聞こえなくもないのがおもしろい。ブリュンヒルデとジークフリートの夫婦仲が険悪であるという設定は必ずしも無理筋(台本に対する裏切り)ではないと私は感じた。

◇出立に際してジークフリートはブリュンヒルデに指環(女の子)を贈り、それと交換にブリュンヒルデはジークフリートに愛馬グラーネを贈るのであるが、指環が人間の女の子になっているのと同じくこのグラーネも人間の姿で登場する。白い髪を伸ばした中年か初老かの男である。この人物はすでに『ワルキューレ』でも登場しているらしい。キャリーバッグを持った彼を連れてジークフリートは旅に出る。グラーネを人間の姿で登場させる試みはこのバイロイトが初めてではない。私はたまたま2008年ワイマル国民劇場ライブ(ミヒャエル・シュルツ演出)のディスクを持っているが、そこでもグラーネは人間になっている。白髪を長く垂らした初老の婦人。しかし、この人間グラーネは理解可能である。彼女が母なるものを寓意していることは劇全体からはっきり見えてくる。ところがこちら2022年バイロイトの人間グラーネは意味不明。もしかしてブリュンヒルデの意向を受けてジークフリートを監視する役?

◇ギービヒ家一族はどうか。飲んだくれのグンター、けばい(としか言い表しようがない)衣装で超グラマーのグートルーネ、ポロシャツでジーパンのハーゲン。部屋の中央には3人がアフリカ(らしい)で縞馬を仕留めた時の写真。部屋にはさらに半透明の袋に入れた象(の模型)らしい物が転がっている。彼らは狩猟が趣味で、動物を殺すことに喜びを見出しているのか。グンターのシャツの胸には〈WHO THE FUCK IS GRANE?〉という上品とは言いかねる一文が縫い取りしてある。劇全体としてグラーネへのこだわりが強すぎるのではないか。グートルーネはスマホに夢中だしドラッグ依存。どうもこの人たちは品格も威厳もあったものではない。現代の軽佻浮薄でいかれぽんちの金持。それが演出の意図なのだろうが、ワーグナーとどう繋がるのか?

◇妹グートルーネをジークフリートの妻とすべくハーゲンは、過去に出会った女性のことを忘れる薬をジークフリートに飲ませるわけだが、この演出では、ジークフリートは薬の入った酒杯から飲むことなく、中の液体をグラーネの頭にかけるのである。緑の液体で服までドロドロになったグラーネ。忘れ薬の力を借りなくてもジークフリートはブリュンヒルデのことを忘れてグートルーネに夢中になるということなのか。浮気者のジークフリート? 忘れ薬をかけられたグラーネは、かつての主人ブリュンヒルデのことを忘れるべし、新しい恋に余計な口出しするべからずということなのか。

この場面でおもしろいのは、ジークフリートが液体でぬれた床で足を滑らせ転ぶところ。これも演出かと思ったが、どうも違うらしい。ほんとうに転んでしまったらしい。病気のステファン・グールドの代役で急遽ジークフリートをうたうことになったクレイ・ヒリーはまともなリハーサルなしで舞台に上がり(休暇中のバリから前日に電話で呼び出されたとか!)、予定以上の液体をこぼしてしまい、それに足を取られたのだろうか。もし彼が怪我をしたら代役の代役はいたのだろうか。怪我で代役といえば、この4日前に上演された『ワルキューレ』でヴォータン役のトマス・コニエチュニーが舞台上で負傷し、第3幕ではミヒャエル・クプファー=ラデツキー(『神々の黄昏』のグンター役)が代わりにうたったという。まだある。そもそも『二ーベルングの指環』を指揮する予定だったのはピエタリ・インキネンだが新型コロナにかかりコルネリウス・マイスターが代わりに振った。ここまで不運に見舞われてよくぞ上演にこぎつけたと言うべきか。不運に見舞われなくともブーイングの嵐には間違いなく見舞われたであろうけれど。

◇グンターとジークフリートが義兄弟の杯を交わす場面が興味深い。いや、いっそグロテスクと呼ぶべきか。二人がそれぞれ腕を切って血を酒に入れ、それを飲み交わす。はずなのだがそうならない。ハーゲンがコップに入った赤い液体を運んでくる。グンターは一口含んで吐き出す。ジークフリートはちょっとだけ口をつける。ハーゲンは血の付いたゴム手袋をはめている。ジークフリートとグンターがブリュンヒルデ獲得へと出発した後にハーゲンが一人残っていると、給仕が運搬用台車に裸で血みどろで痙攣しているグラーネを乗せて運んでくる。給仕の手にはナイフの入ったビニール袋。ハーゲンがナイフを手にしているところで第1幕2場の終了。コップの赤い液体はグラーネの血だったのか?!

◇動画映像では見られないのだが、『ラインの黄金』でアルベリヒはラインの黄金を盗む代わりに子供を誘拐するということになっているらしい。つまり、この男の子がラインの黄金ないし指環ということになる。しかし『神々の黄昏』では指環は女の子になっている。さらに、男の子の服とハーゲンの服の色が一緒である。ハーゲンは誘拐されてアルベリヒに育てられた男の子なのか。ラインの黄金(指環)、男の子、女の子、ハーゲンの繋がり具合が見えてこない。

◇ブリュンヒルデを妹ヴァルトラウテが訪れて、父親ヴォータンの窮状を救うべく指環をラインの乙女たちに返してほしいと頼む場面はあまり奇抜な演出ではないが、1つだけ目立つのはヴァルトラウテの衣装。かつては豪華な服だったようだが今は汚れ、擦り切れて穴が開いている。彼女の様子は、まるで嫁ぎ先の姉のところへ来て実家の困窮ぶりを訴え、何とか助けてほしい、このままだとお父さんが可哀そうと泣きついているような趣である。ブリュンヒルデの左胸に青いバラのタトゥーらしきものが見えて気になるのだがよく分からない。

◇妹を追い返したブリュンヒルデの前に求愛者グンターが現れる。これは変身したジークフリートなのだが、私にはグンター本人にしか見えない。彼は変身兜をかぶっていることはかぶっている。穴の開いた汚れたキャップである。それでもとにかく変身兜ではある。ギービヒ家を出る時にジークフリートが見せびらかしていた鍵も持っている。この2つの点からすれば論理的にはこれは変身したジークフリートであると考えるのが妥当である。しかし視覚的にはグンターである。視覚的にはキャップと鍵という小道具はほとんど効果がない。むしろ効果がないということを示すのが演出意図なのかもしれない。ブリュンヒルデは燃える炎に囲まれた岩山の上ではなく普通の家の居間にいるのであるから、ジークフリートの力を借りずに彼女に近づくことは誰にでもできる。鍵さえあれば変身兜など不必要で、野球帽をかぶったグンターがなんなく侵入してブリュンヒルデを手に入れると考えてもおかしくない。

それにまた、このグンター、かなり暴力的である。子供に猿ぐつわをかませて後ろ手に椅子に縛りつけるかと思えば、ブリュンヒルデの首を絞めあげて壁に頭を打ちつける。さらにベッドに押し倒して暴行。幼児虐待と家庭内暴力なのか。そしてグンターは暴力でブリュンヒルデを我が物としたのか。ここまで来るとワーグナーから随分隔たったという感じがする。

◇ハーゲンと父親アルベリヒが出会う場面ではボクシングのサンドバッグをハーゲンが殴っている。アルベリヒはミットを構え、それをハーゲンが打ち込む。父親がコーチで息子が選手。神々に復讐し、ジークフリートを倒して指環を手に入れるためのトレーニングか。

◇しかし、なんといっても最大の不評の的は第3幕。皆さん異口同音に貶している。幕が上がると、空っぽの錆びついたプールの底の水たまりでジークフリートと子供が魚釣りをしている。ジークフリートは頻繁にビール瓶を手にする。3人のラインの乙女は破れコートにハイヒール、サングラスをかけた女性たち。かつてはしゃれたオフィス勤めだったが会社倒産で路頭に迷い出たホームレスか。1人は片方しか靴を履いていない。彼女たちが手にしているのはミネラルウォーターの入ったペットボトル。ライン河が水たまりとビールとミネラルウォーターによって置き換えられているのか。

◇ジークフリートはハーゲンに槍ではなくナイフで背中を刺されて死に、その後ずっとその場に転がったままである。男たちに担がれてギービヒの邸宅へ戻る場面もない。あの「ジークフリート葬送」が重々しく鳴り響くあいだも転がったまま。私たちの目が見ているものと耳が聴いているものとの乖離が著しい。このように音楽を無視することがはたして正当なのだろうか。

◇グンターはすでに第2幕の途中から白いビニール袋を処分に困ったように持ち歩いていたのだが、ここにきてこの袋をプールの片隅に投げ捨てる。ジークフリートの誠実さを称え、裏切りを嘆き、その彼に対する愛を滔々と歌い上げたブリュンヒルデがポリ容器の液体(ガソリン? さすがに実際に液体は出ないが)を自分の頭からかけた後、白いビニール袋を開けるとグラーネの首が出て来る。ブリュンヒルデはそれに接吻し、抱きしめつつ、ジークフリートの遺骸と並んで横たわる。何ですかね、この首。リヒャルト・シュトラウスの『サロメ』のように倒錯した愛という文脈で理解できるわけでもない。デイヴィッド・リンチャ―監督の映画『セブン』との関連に言及している人もいる。ブラッド・ピット扮する刑事の妻が殺されて、その首が段ボール箱で送られてくる話。関連あるかどうか、私には判断不可能。

◇そしてフィナーレ。燃え上がる炎にブリュンヒルデが愛馬グラーネとともに飛び込む場面などは、ここまでの経緯からしてあり得ない。ジークフリートの遺骸、グラーネの首、ガソリンをかぶったブリュンヒルデがそこに横たわっているだけ。静かなものである。指環を争ってグンターがハーゲンに殺される場面もない。火が燃える気配もない。ブリュンヒルデは最後に上方に腕を伸ばす所作を2回繰り返す。ワルハラも燃えていることを暗示しているのだと私は理解したが、どうだろうか。そして最後におまけが付いて来る。大型プロジェクション画面に2人の胎児が映し出される。『ラインの黄金』の最初でも2人の胎児が映し出されるそうである。胎児に始まり胎児に終わる『二ーベルングの指環』。こうなると私には理解する術がない。

◇◆◇

バイロイトにおけるブーイングはなにも今回が初めてではない。これまで何度も繰り返されてきた。特に1976年のパトリス・シェロー演出、ピエール・ブーレーズ指揮の『二ーベルングの指環』初演時のそれは有名である。ブーイング派の観客とブラボー派の観客の間で小競り合いまで起こり、警察が出動したとか。この演出はその後若干の手直しが加えられたようだが、映像化された1980年のライブを見る限り、なぜブーイングを浴びせられたのかよく分からない。違和感は感じない。清水多吉『ヴァーグナー家の人々』(中公新書)は次のように記している。「パトリス・シェローの演出は、奇想天外なものであった。彼のねらいは、ヴァーグナー楽劇における神話性の徹底的否定であり、人物、時代設定の完全な現代性であった。・・・ギビフング族の王グンターは、蝶ネクタイにモーニング姿のエスタブリッシュメントであり、梟雄ハーゲンはプロレタリアートの指導者、労働組合の委員長然としている。そのうえ事もあろうに、英雄ジークフリートはヒッピー青年まがいである。したがって、プロレタリアートが、横死したヒッピー青年ジークフリートの棺を担ぐ様は、何やら過ぎ去った60年代後半の思想状況に対する挽歌のようにも思える」。

1980年ライブ版に見るシェロー演出は年ごとの手直しを加えられたせいかもしれないが、そこまで過激とは私には見えない。しかし、神話性が否定されているという点は確かにそのとおりであり、神話性を否定した演出は必然的なものであったとも思う。『二ーベルングの指環』はとうてい神話や伝説や寓話で終わる作品ではない。北欧神話やゲルマンの英雄伝説、メルヘンといった衣に惑わされてはいけない。権力をめぐる闘争、富への欲望、没落への恐怖、信頼と裏切り、愛と憎しみ。これらを過去の物語としてではなく、現代的アクチュアリティを持ったものとして理解することはまったく理にかなっている。ワーグナーの台本と音楽がそうさせる力を秘めているのである。今では、シェローの演出がワグナーからの離反だとは、たいていの人は考えないだろう。

今回のシュヴァルツはどうか。シェローのように、初演時の反発も徐々に収まり5年後には認められるという道を進むのか。そうはならないと私は思う。なぜか。ワーグナーからの逸脱が大きすぎ、そのうえ追及するところがよく分からないからである。擦れ違い夫婦になってしまったブリュンヒルデとジークフリート、頽廃した富裕層であるギービヒ一族、暴力的なグンター、経済的に困窮しているらしいヴォータンとワルキューレ、ホームレスらしきラインの乙女たち。これらの姿形をとおして現代社会の病理を描こうという意図があるのだろうと私はなんとなく察するのだが、確信はない。とにかく劇全体のイメージが焦点を結ばない。人間の姿を取った指環とグラーネは劇の展開にうまく嵌まり込んでいるとは思えない。女の子(指環)が絶えず登場するのは目障りでさえある。グラーネがリンチされ(たぶん)、首をちょん切られることは必要なのか。興味本位すぎないか。女の子のところからアルベリヒが持ち去るおもちゃの(水?)鉄砲、ハーゲンがはめているメリケンサック、女の子が持ち歩く馬のぬいぐるみなど、小道具の使い方にも疑問が残る。

『ヴァーグナー家の人々』は『二ーベルングの指環』演出の歴史について次のように述べている。「『指環』の舞台は、多種多様な寓意性をこめて上演されてきている。あのヴァルハラをニューヨークの摩天楼に見立てた演出の仕方もあった。とすれば、黄金の指環にまつわるさまざまな人間の葛藤は、資本主義社会の欲望と権力争いになぞらえられる。また、ヴァルハラをクレムリン宮殿に見立てれば、『指環』の演出は、社会主義社会の権力争奪を揶揄する内容となる。あるいはまた、ラインの三人の乙女にヌード・ダンサーを配し、その他、神々、英雄たちに宇宙服まがいのコスチュームをつけさせ、ヴァルハラを宇宙船のコントロール室にでも擬するなら、『指環』は、『スター・ウォーズ』ばりのエロチック・アクションものになる。これらは、実際に演出され、上演されたもののほんの数例にしかすぎない」。いやはや、いろんなおもしろい演出があったものである。しかも1980年時点の回顧でこれだから、それ以後どんな演出があったことやら私の想像を絶する。

資本主義社会の欲望と権力争いとか社会主義社会の揶揄への作り替えであれば、好き嫌いは別として、あり得る、つまりワーグナーから逸脱していない、と思う。2013年からのバイロイトにおけるフランク・カストルフ演出の『二ーベルングの指環』は、石油資本をめぐって米国やロシアが争う構図になっていたらしい。『ラインの黄金』ではルート66号沿いのガソリンスタンドとモーテル、『神々の黄昏』ではニューヨークの証券取引所が出て来たりするそうである。私は見ていないので無責任な事は言うべきでないと承知の上で言うのだが、こういった演出もあり得るのではないか。

こうなれば、是非2022年のバイロイト『ニーベルングの指環』4作すべてを映像で見てみたいところである。『ワルキューレ』ではジークリンデは最初から身重の状態で登場するという。ではジークフリートの父親はジークムントではないのか。いったい誰が父親? 素直に考えれば夫のフンディングだが、ヴォータンだという説もある。どちらにしても大問題だが、そのような変更がはたして可能なのか、説得力があるのか、自分の目で確かめたい。それ以外にも『ラインの黄金』では保育園に子供がいっぱいいる場面があるとかで、好奇心が疼く。しかし残念ながら映像で確かめることはできない。

今年の夏も『二ーベルングの指環』は引き続きシュヴァルツ演出で上演されることになっている。指揮はピエタリ・インキネン、ジークフリートをうたうのはステファン・グールドで、昨年の当初に予定されていた顔ぶれである。ブリュンヒルデはキャスリン・フォスターに替わる。アホみたいなことを言うようだが、昨年代役でジークフリートをうたったクレイ・ヒリー、ブリュンヒルデのイレーネ・テオリン、そして今年のグールドにフォスター、皆さん揃って肥満体である。クラシックの歌手は立派な体格の人が多いことは多いのだけれど、よくぞこれだけ太い人が勢ぞろいしたものである。思わず、これも演出の一環かと勘ぐってもみたくなる。シェローなどの演出は神話性を否定するかに見えて権力をめぐる相克を基軸にしていて実は神話性を保持している、神話性の否定を徹底させるためには神や英雄にふさわしい体型の歌手ではなく現代的肥満体型の歌手にうたわせるべきだ、とシュヴァルツが考えたわけではないだろうけれど。今年のバイロイトはどうなるのだろう。またもやブーイングなのか。野次馬としては興味津々。

音楽の贅肉で始めた今日の駄文も歌手の贅肉の話が出たところでこれにて終了。

もみじ三昧

2年前の秋に馬篭妻籠へ旅行したときのこと。馬篭でハイキングをしていた地元の人と立ち話をしていて、京都から来たと言ったら、京都にはいっぱい見る所があるのに何をわざわざここまで来るの、と不思議がられた。でも、広々した山の眺めは京都の景色とは違いますから(事実そのとおりである)などと返事をしつつ、でも、あまり紅葉を意識して京都の神社仏閣を訪れることはこれまであまりなかったな、そのうち出かけるのも悪くはないか、と考えたりした。それで、一昨日、所用で京都に帰った機会を利用してというのも大げさだが、手軽に行ける何ヵ所かの紅葉をカメラ片手に見てまわった。

まずは鞍馬寺。出町柳から叡山電車を利用。かつては一つ手前の貴船口で下車し、貴船神社から鞍馬山を超えて鞍馬寺まで出るハイキングを何度かしたことがあるが、今は、たとえ散歩に毛の生えた程度のコースであれ、歩き通す元気はない。それで今回は終点鞍馬まで乗り、鞍馬寺だけお参りした。入山料300円。ケーブルカー200円。このケーブルは途中までのごく短いものだが、私は乗って体力温存でき、よかった。帰りは下りだからよいとして、行きは乗るべし。本堂前の石段はかなり急で、私だけでなく皆さん息切れしていらっしゃる。

【鞍馬寺】

京都の自宅に一泊し、翌日は自転車をフル稼働。5カ所を訪れ、電車で大津に帰る途中、山科の毘沙門堂にも足を延ばした。

【妙覚寺】

【妙顕寺】

【今宮神社】

今宮神社の東門を出た所にある、あぶりもちの茶店

【大徳寺】

サイクリング訪問の最後は趣きを変えて植物園へ。大徳寺から東へ向かい、加茂川にかかる北大路橋を超えればそこは植物園への道。入園料は200円。私は70歳以上なので無料。皆さん三々五々のぶらぶら歩き。お弁当を開いたりしている。遠足に来ている保育園児たちの姿も。地元の人が多いみたいだが、観光の方にも勧めたい。

【京都府立植物園】

【毘沙門堂】山科駅(JR、京都市営地下鉄、京阪とも)から徒歩15分ほど

樋口一葉『たけくらべ』

樋口一葉は21篇の小説を書いた。筑摩書房『樋口一葉全集』には小説として22篇が収められているが、そのうち『裏紫』は未完なので、完成したものとしては21篇ということになる。『たけくらべ』『にごりえ』『大つごもり』はこれまでに読んだことがあるが、今回、全21篇を読んでみた。いずれもそれほど長くはない。一番長い『たけくらべ』でも45頁、短い『雪の日』『琴の音』などは6頁しかない。簡単に読めるだろうと思っていたが、意外とてこずった。文語文はやはりそれなりにハードルが高い。歴史的背景や文化的背景で分らない点も多々ある。和歌や古典の知識を前提にしているらしい文章も理解できないことが多い。というわけで以下の本を参考にした。①筑摩書房『明治の文学第17巻、樋口一葉』(主な小説12篇と日記の一部を注釈付きで収録)、②学研『明治の古典3、たけくらべ にごりえ』(円地文子訳『たけくらべ』、田中澄江訳『にごりえ』『十三夜』『日記(抄)』を収録、注釈前田愛)、③角川書店『ビギナーズ・クラシックス、一葉の「たけくらべ」』、④岩波文庫『にごりえ・たけくらべ』。(以下①②③④と表示)

どの作品も2回ないし3回読んでみた。でないと分かりづらい。部分的には5,6回読んだ箇所もある。不思議なことに繰り返して読むと最初分らなかった箇所も分かるようになることが多い。もちろんすべてがそうではないが、繰り返しが理解を深めることは確かである。外国語だとそうはいかない。未知の単語や表現は辞書を引くしかない。しかし日本語なら、知らない語や言い回しが挟まっている文章でも何度か読んでいるうちにもやもした霧が晴れるように納得のいくことがある。今回はそういう体験をした。母語の不思議さというべきか。いやいや、そうではなくて、一葉の名文だからこその不思議なのかもしれない。

④の解説(和田芳恵)は、一葉の小説の代表作として『たけくらべ』『にごりえ』『十三夜』『わかれ道』『大つごもり』を挙げている。『たけくらべ』『にごりえ』『大つごもり』を代表作とするについては大方の意見が一致するだろう、たぶん。これがベストスリー。それに次ぐのは何かということになれば、個人的好みによるしかない。私は、『十三夜』は新派の演目にもあり(新派にピッタリ!)、有名な作品ではあるが、小説としての完成度に欠けるのではないかと思う。むしろ『やみ夜』なんかのほうが小説としておもしろい。文章の魅力を味わうなら『ゆく雲』。ストーリーはたわいないが、簡にして要を得た文語文の流れに思わず引き込まれてしまう。というふうに興味をひく作品はいくつかあるけれど、結局は『たけくらべ』に戻る。これは別格。以下は『たけくらべ』のストーリーを追いつつの感想文。

小説冒頭で物語の舞台が提示される。「廻れば大門〔おおもん〕の見返り柳いと長けれど、お歯ぐろ溝〔どぶ〕に燈火〔ともしび〕うつる三階の騒ぎも手に取る如く、明けくれなしの車の行来〔ゆきゝ〕にはかり知られぬ全盛をうらなひて、大音寺前〔だいおんじまへ〕と名は仏くさけれど、さりとは陽気の町と住みたる人の申き」。この前半部分は多くの情報が省略されていてむずかしい。説明付きの現代口語文になおせば次のようになるだろう。「裏からぐるっと回って吉原の正面入口である大門まで来る道のりは、大門の近くにある見返り柳、これは遊郭帰りの客がここで名残りを惜しんで振り返ったのでそう呼ばれているのだが、その柳の枝と同じくらいに長くて遠回りである。しかしそんな遠回りをせずに裏手からでも、吉原を取り囲むお歯黒溝に遊郭の三階の灯りがうつるし、賑わいぶりも手に取るように分かる」。これは翻訳というより解説というべきで、原文の趣など微塵もないが、いくら名文といっても意味不分明のままに読み流せばよいというものではなく、このように理解したうえで改めて原文に戻ると、より深くその魅力を味わうことができるのではないか。

物語の舞台は吉原の西側、裏手に隣接する大音寺前一帯。お歯黒溝によって吉原から隔てられているが、跳ね橋を下せば出入り可能。住民の多くは吉原で働くという土地。彼らも大門まで回り道をするのではなく跳ね橋を使って仕事に出かけたのであろう。この大音寺前で横丁組と表町組に分かれて反目しあう思春期の子供たちが主人公。

横町組を取り仕切るのは鳶の親方の息子長吉(16歳)で、頭よりも腕力をふるうほうが得意の乱暴者。親の威光も笠に着ていっぱしの大人気取りだが、金持の正太郎がいて、美登利もいて、大人の後ろ盾もついている表町組には太刀打ちできない。公立学校に通う正太郎と比べ私立学校(多くは江戸時代の寺子屋が小学校に昇格したもので、地縁的な親しみはあったが、設備の点では公立の小学校に劣っていたと②の注)に行っている身としてコンプレックスも感じている。そのような実際的及び心理的な弱点を補うために、お寺の息子で勉強のよくできる真如を横町組に引き入れる。

藤本真如(15歳)は龍華寺の跡取り息子で、今は長吉と同じ私立学校育英舎の生徒だが、やがて僧侶養成の学校へ入るはず。かば焼きが好物で酒のみで金貸しまでやっている生臭坊主の父親とは対照的に、おとなしく内向的で、悪くいえば煮え切らない性格。父親に反感を持つが表立って反抗することはない。「お前は何も為〔し〕ないで宜〔い〕いから、唯横町組だといふ名で、威張つてさへ呉れると豪気に人気〔じんき〕がつくからね」と長吉に説得されて否とは言えず、横町組の陰のリーダーに仕立てられてしまう。

表町組。ここを取り仕切っているのは田中屋の正太郎(13歳)。家はかつて質屋を営んでいたが、正太郎が3歳の時に母が亡くなり、父は「田舎の実家に帰つて仕舞たから今はお祖母さんばかり」だという。つまり父親は入り婿であって、妻の死後、義母(正太郎の祖母)とうまく行かず家を出たということらしい。今はこの祖母が金貸しをやっていて、経済的には恵まれてはいるが、祖母と孫の二人きりという淋しい家庭。金貸しは裏では人々から恨まれ軽蔑される日陰の生業でもある。年上の美登利(14歳)を一途に慕っているが、美登利がその思いに異性として答えてくれる可能性はゼロ。どこまでいっても仲良し、最善でも弟的存在としか見てもらえない。

主人公美登利はこの土地ではなく紀州の生まれ。「姉なる人が身売りの当時、鑑定〔めきゝ〕に来たりし楼の主が誘ひにまかせ、此地に活計〔たつき〕もとむとて親子三人〔みたり〕が旅衣、たち出〔いで〕し・・・」。姉を連れに来た遊郭大黒屋の経営者が妹の美登利を目に留めスカウトしたというわけである。父母まで一緒に東京に呼び出したというのだから期待の大きさも分かろうというもの。美登利の容貌については、「色白に鼻筋とほりて、口もとは小さからねど締りたれば醜くからず、一つ一つに取たてゝは美人の鑑に遠けれど、物いふ声の細く清〔すゞ〕しき、人を見る目の愛敬〔あいけう〕あふれて、身のこなしの活々したるは快き物なり」とある。これが売れっ子遊女になるための条件か。朝湯から帰って来る美登利を見て廓帰りの若者が「今三年の後に見たし」などと言う。鏑木清方の筆になる美登利(下)はなかなかの美人である。

姉は大黒屋の看板花魁。美登利自身は大黒屋の主にとってダイヤモンドの原石。皆からちやほやされ小遣いにも不自由しない。「子供に似合ぬ銀貨入れの重きも道理」。同級生20人にゴムまりを買ってやるとか、なじみの筆屋で売れ残ったおもちゃを買い上げてやるなどのバラマキをやってのける。普通なら(普通の社会で普通の人間がやれば)、歓心を買うためじゃないのかと警戒されたり、馬鹿じゃないかと軽蔑されかねないこうした行為も、しかも14歳の女の子だというのに、美登利の場合は誰も批判や非難はしない。ひとつには美登利の人柄(愛嬌、天衣無縫)のせい、ひとつには吉原という特別な環境のせいなのであろう。とにかく美登利は吉原とそれを取り巻く世界に完全に溶け込んでいる。しかも吉原の陰の部分はまだ意識せす、日の当たるところだけを見ている。「美登利の眼の中に男といふ者さつても怕〔こわ〕からず恐ろしからず、女郎といふ者さのみ賤しき勤めとも思わねば、過ぎし故郷を出立の当時ないて姉をば送りしこと夢のやうに思はれて、今日此頃の全盛に父母への孝養うらやましく、お職を徹〔とお〕す(もっとも玉代の多いお職女郎の地位を張り通すことであると①の注。また、お職女郎とは最上位のおいらんのことであると④の注)姉が身の、憂いの愁〔つ〕らいの数も知らねば・・・廓ことばを町にいふまで去りとは耻〔はず〕かしからずと思へるも哀なり」。

表町組でもう一人忘れてはならないのが三五郎。13歳の一昨年から働いていると書いてあるので15歳かと思えば、別の箇所では生意気ざかりの16となっていて、どっちかよく分からない。まあ、これは些細なこと。大事なのは、大げさにいえば、三五郎が社会的矛盾を背負わされた子供であるという点である。父親は人力車夫(ついでながら車夫は一葉の他の作品でも落魄の身となった男の世過ぎとして登場する。『別れ霜』の芳之助、『十三夜』の録之助)で横町の住人。三五郎は6人子供の長男。住む地処は龍華寺のもので家主は長吉の父とくれば是非とも横町組でなければならないはずなのに、父親が田中屋に金を借りているがために年下の正太郎に頭が上がらない。「内々に此方(表町組)の用をたして、にらまるゝ時の役廻りつらし」と書かれてはいるものの、暗い影は感じさせない。「横ぶとりして背ひくゝ、頭〔つむり〕の形〔なり〕は才槌とて(小型の木槌に似て額と後頭部が突き出た頭)首みじかく、振むけての面〔おもて〕を見れば出額〔でびたい〕の獅子鼻、反歯の三五郎といふ仇名おもふべし、色は論なく黒きに感心なは目つき何処までもおどけて両の頬に笑くぼの愛敬、目かくしの福笑ひに見るやうな眉のつき方も、さりとはをかしく罪の無き子なり」。「滑稽者〔おどけもの〕と承知して憎くむ者の無き」キャラクターで、物語にはなくてはならない人物。三五郎がいるおかげで小説『たけくらべ』がどれほど豊かになっていることか。千足神社の夏祭の日に殴り込みをかけてきた横町組にボコボコにやられるという役回りも割当てられていて、重要な登場人物である。

殴り込みの先頭に立った長吉の本来の攻撃目標は正太郎であったが、不在であったため三五郎が割を食う。女の美登利は殴られはしなかったが、長吉に「何を女郎め頬桁たゝく(何をぬかすか女郎めが、というくらいの意味)、姉の跡つぎの乞食め」と罵られ、泥草履を額に投げつけられる。額に傷はつかなかったが心には大きな傷がついた。今まで誰もあえて口にしなかった「女郎」「乞食」という語を面と向かって浴びせられ、自分がどういう存在であるかに美登利は厭でも気づかざるを得ない。

美登利に泥草履と悪罵を投げつけたのは長吉であるが、その陰には真如がいて糸を引いていると美登利は考える。長吉は実行犯、真如が黒幕というわけである。「ざまを見ろ、此方〔こち〕には龍華寺の藤本がついて居るぞ」という長吉の捨てぜりふを真に受けたからだが、濡れ衣を着せられた真如こそとんだ迷惑。翌日から美登利は学校に行こうとしない。「我れ・・・姉は大黒屋の大巻、長吉風情に負〔ひ〕けを取るべき身にもあらず、龍華寺の坊さまにいぢめられんは心外と、これより学校に通ふ事おもしろからず、我まゝの本性あなどられしが口惜しさに、石筆を折り墨をすて、書物〔ほん〕も十露盤〔そろばん〕も入らぬ物にして、中よき友と埒も無く遊びぬ」。憎むべき相手が長吉ひとりであったなら美登利もここまでは思いつめなかったのではあるまいか。

そもそもの始まりは4月。美登利も真如も通う育英舎の運動会の日。真如が転んだ際、泥をお拭きなさいと美登利が紅の絹ハンカチを差し出してやったのが馴れ初めである。しかし、これを普通の意味で馴れ初めと呼ぶのは適切でないかもしれない。内気で羞恥心の強い真如は噂されるのが嫌で、美登利が親しげに接してくるのを避けてばかりいて、二人の仲が深まることはない。それどころか、真如のそっけない態度に業を煮やした美登利は最後には無視を決め込む。「用の無ければ擦れ違ふても物いふた事なく、途中に逢ひたりとて挨拶など思ひもかけず、唯いつとなく二人の中に大川一つ横たはりて、舟も筏も此処には御法度、岸に添ふておもひおもひの道をあるきぬ」というのが、殴り込みがあった時点での状態。二人の心が通っているとは見えない。

祭の騒動も一段落し、美登利が学校に行かなくなり、季節が夏から秋へと移るとともに、物語はゆっくりと、しかし確実に動く。秋雨の淋しく降る夜、いつもの筆屋に美登利と正太郎に加えて2、3人の子供がたむろしておはじきで遊んでいると外にどぶ板を踏む気配。正太郎がくぐり戸から外を覗くと立ち去ってゆく真如の後姿が見える。正太郎から真如だと知らされた美登利の科白と行動は次のように描写される。「信〔のぶ〕さんかへ、と受けて、嫌やな坊主つたら無い、屹度筆か何か買ひに来たのだけれど、私たちが居るものだから立聞きをして帰つたのであらう、意地悪るの、根性まがりの、ひねつこびれの、吃〔どんも〕りの、歯〔はっ〕かけの、嫌やな奴め、這入つて来たら散々と窘〔いじ〕めてやる物を、帰つたは惜しい事をした、どれ下駄をお貸し、一寸見てやる、とて正太に代つて顔を出せば軒の雨だれ前髪に落ちて、おゝ気味が悪るいと首を縮めながら、四五軒先の瓦斯燈の下を大黒傘肩にして少しうつむいて居るらしくとぼとぼと歩む真如の後かげ、何時〔いつ〕までも、何時までも、何時までも見送るに、美登利さん何うしたの、と正太は怪しがりて背中をつゝきぬ」。美登利の気持、とてもよく分かる。まずは冒頭の「信さんかへ」だが、ほんとうに憎ければ「あのくそ坊主かへ」とかいうべきところをこの優しい言い方。「ひねつこびれ」「吃り」「歯かけ」といった悪口雑言も決まり文句を並べただけで、逆に、本気でないことが見え見え。そして、わざわざ自分で見に出て、冷たい雨だれを受けながらじっと見送るのである。同じ語を繰返すやり方は一葉がよく使う手で、凡人がやれば安易に堕しやすいが、一葉はうまく使う。ここの「何時までも」の3回繰り返しもぴったりはまっている。正太郎につつかれなければずっと見送っていたはずであると私たちは感じる。

でも、しかし、である。美登利は、こちらから声をかけてもそっけない態度しか示さない真如を無視することに決めていたのではなかったか。千束神社の夏祭のさいに長吉を使って女郎だの乞食だのと自分を罵らせた張本人は真如だと考えていたのではなかったか。その誤解は解けたのか。そんなことがあったとはどこにも書かれていない。状況は秋となった今も変わっていないはず。だとすれば考えられることは一つしかない。何があっても真如を思う美登利の気持は揺るがなかったのである。真如を無視したのも本意ではなかった。「龍華寺の坊さまにいぢめられんは心外」と学校を辞めたのも、真如に対する嫌悪からではなく、憎むべき真如を憎みきれない心の整理がつかず、自分をどこにもって行くべきかが分らなかったからなのである。

そして物語のクライマックスがやって来る。美登利が両親と共に暮らしている大黒屋の寮の前で吹きさらしの雨のなか、通りかかった真如の下駄の鼻緒が切れる有名な場面。誰かが下駄の鼻緒が切れて困っているのを見た美登利が友仙ちりめんの切れ端を手にして出てみると、そこには真如。彼女は固まって、声をかけることができない。「物いはず格子のかげに小隠れて、さりとて立去るでも無しに唯うぢうぢと胸とゞろかすは平常〔つね〕の美登利のさまにては無かりき」。「這入つて来たら散ゝと窘〔いじ〕めてやる」と言っていたのもやはり正太郎の手前があっての嘘、虚勢だったのである。美登利に気づいた真如も「わなわなと慄〔ふる〕へて顔の色も変るべく、後向きに成りて猶も鼻緒に心を尽すと見せながら、半ば夢中に此下駄いつまで懸りても履ける様には成らんともせざりき」。どんくさい真如にもどかしさばかりを募らせる美登利だが声をかけることはようしないで、母親の呼ぶ声に家の中へと戻ってしまう。格子越しに布きれを投げてよこすのが精一杯であった。あとに残された真如が振り返ると紅色の友仙の切れ端が雨に濡れている。「そゞろに床しき思ひは有れども、手に取あぐる事をもせず空しう眺めて憂き思ひあり」。気になってしかたがないのだけれど取り上げようとせず眺めているだけ。心はせつなく苦しい。この場面以前に、真如の美登利に対する気持ちについて書かれることはなかった。今やっと明らかになる。真如、やっぱり美登利のことを思っていたのである。

美登利と真如の恋は、恋と呼んでいいのかどうかもためらわれるほど淡くてはかない。どう転んでも情熱的などではない。この淡くてはかない恋を一葉は写実的にではなく象徴的に描いた。美登利がなぜ真如を好きになるのかの理由は明らかにされない。真如がどんな気持ちなのかの説明もない。このあたり、正太郎が自分の気持や家族のことを美登利に向かってしみじみと語る場面などと比較すれば違いがよく分かる。あるいは、三五郎の容貌や性格が明確に描写されるのと比較してもよいだろう。このような写実を避けての象徴的な手法。まずは、筆屋の店先での場面も大黒屋の寮の前での場面も雨降る中であるのは偶然ではない。二人の恋はお日様のもとで明るく咲き誇るものではないのである。次に恋の始まりと終わりに注目。転んで羽織を泥で汚した真如に美登利が差し出した紅の絹のハンカチで恋が始まり、雨に打たれて取り残された紅の友仙ちりめんの切れ端で恋が終わる。紅は美登利の思いの象徴であるが、真如がそれを受け取ることはない。そして巻末に登場する造花の水仙も忘れてはならない。かつて学校からの帰り道、高い所に咲いた花を折ってくれと美登利に頼まれた真如は人の目を気にして「手近の枝を引寄せて好悪〔よしあし〕かまはず申訳ばかりに折りて、投げつけるやうにすたすたと行過ぎ」ていったものであった。小説は、真如が僧侶になる学校に入るべく大音寺前を去るところで終わるのだが、出立の前日、美登利の家の格子門に水仙の造花が差し入れてある。「誰の仕業〔しわざ〕と知るよし無けれど、美登利は何ゆゑとなく懐かしき思ひにて違い棚の一輪ざしに入れて淋しく清き姿をめでける」。真如はかつての冷淡な仕打ちを詫びているかのようである。しかしそれは本物の花ではなく造花によってするしかなかった。恋が成就しなかったことの象徴か(②もそのように注釈)。

真如その人の人物造形に言葉があまり費やされていないにもかかわらず、とくに、美登利のあこがれの対象としての魅力が描き出されているわけでもないのに(勉強のよくできるお寺の跡取り息子というだけでは何の魅力もない)、美登利と真如のはかない恋が印象に残るのはなぜか。『たけくらべ』が美登利と真如の恋物語であると考えても間違いでないのはなぜなのか。畢竟、大黒屋前の場面があるからだ、ということに落ち着く。はかない恋の存在は象徴的に暗示されるが、その恋の終結を告げる場面は徹底して写実的に描かれる。真如が雨のなかを大黒屋の前まで来たとたん突風に傘をあおられ、脚を踏んばった瞬間下駄の鼻緒が切れて、それを繕おうとするが焦るばかりでうまくゆかず、友仙ちりめんの切れ端を持った美登利が出て来るが真如と気づいて顔を赤らめ胸はドキドキ・・・振り返った真如も無言のままで冷汗が脇の下を流れ・・・母親の呼び声で家の中へと戻る美登利が投げていった紅入り友仙の切れ端が雨に濡れて取り残され、真如は手に取ることができない、心はせつなく苦しい・・・というふうに二人の所作と感情が細かく描写される。写実的だからいいというわけではもちろんない。いい写実だからいいのである。ここに来て、これまで影の薄かった真如がクローズアップされる。そして、はかない恋の強烈なはかなさが浮かび上がるのである。はかなさは必ずしもはかなくはない。ここで描かれているのは、はかない恋の強烈なはかなさなのである。

真如は切れた鼻緒をなおすのを諦め、羽織の紐を下駄に巻き付けて2歩ほど行くが、「友仙の紅葉〔もみじ〕目に残りて、捨てゝ過ぐるにしのび難く心残りして見返」る。そこへ偶然長吉が通りかかり、自分の下駄を真如に貸し与え、自分は慣れっこだからと裸足になって歩み去る。真如はお使い先の姉のもとへと向かう。「思ひの止まる紅入の友仙は可憐〔いじら〕しき姿を空しく格子門の外にと止めぬ」との一文でこの場面は終わる。映画だったら雨に打たれる赤い布切れがアップで映し出されるはず。可憐しき姿などと形容されるこの布切れは、美登利、真如と並んで、この場面の主人公である。

さて、粋なところを見せた長吉ではあるが、じつはこの時、廓からの朝帰り。これが初めての廓通いであるとはっきりとは書かれていないが、16歳の長吉が以前から廓通いをしていたとは考えにくい(16歳でも早くてびっくりだが)。「黒八の襟のかゝつた新らしい半天、印の傘をさしかざし高足駄の爪皮も今朝よりとはしるき漆の色、きわぎわしう見えて誇らし気なり」。黒八丈の襟のついた新品の半天を羽織り、今朝おろし立てとはっきりわかる爪皮(雨降りに下駄の爪先にかけるカバー)を付けた高下駄を履き、どこぞやの遊郭の屋号の入った傘をさして意気揚々と引き上げて来る長吉の様子を見ると、どうもこれが初めてらしいと読める。しかし、初めてかどうかにこだわる必要はなく、要点は、物語の進行するこの半年の間に長吉が大人になったということである。

長吉は大人になった。しかし大人になったのは長吉だけではない。三五郎だけはちょっと置き去りの感があるが、他の3人はもはや子供ではなくなるのである。真如は育英舎を辞めて僧侶養成学校へと立ち去りゆくし、正太郎はといえば、大鳥神社の酉の市に三五郎がやっている大頭〔おほがしら〕(酉の市の売り物の一つである唐の芋のことと、①の注)の店やその他の知り合いの汁粉屋などを見回って「どうだ儲けがあるか」などと声をかけ、商売の仕方を伝授したりして、いっぱしの的屋の胴元みたいな雰囲気を漂わせている。

そして美登利の決定的な変貌。外面的には髪型が桃割れから島田に変わり、子供から娘への変化を明示するのであるが、事はもっと重大。島田に結った美登利の艶姿にうっとりの正太郎が、何時結ったのだい、もっと早く見たかったのに、などと甘えかけるの対して美登利のとった態度はどこか奇妙。「美登利打しほれて口重く、姉さんの部屋で今朝結つて貰つたの、私は厭やでしようが無い、とさし俯向きて往來〔ゆきゝ〕を耻ぢぬ」。「憂く耻〔はづ〕かしく、つゝましき事身にあれば人の褒めるは嘲りと聞なされて、島田の髷のなつかしさに振かへり見る人たちをば我れを蔑む眼つきと察〔と〕られて・・・」。憂鬱で恥ずかしい事とはいったい何があったのか。被害妄想を伴った羞恥心と憂鬱の原因は何なのか。正太郎を振り払って独りで家へ帰ろうとするのをいぶかしがられると「美登利顔のみ打赤めて、何でも無い、といふ声理由〔わけ〕あり」。顔赤らめる事情とは何か。家に帰るとうつぶせに臥して口をもきかず、ついには忍び泣きまでする始末。なぜかと問われても、つらい事はいろいろあるが、これは人に話すような事ではないと、ただ顔を赤らめるばかりである。やたらに恥ずかしがっている。「ゑゝ厭や厭や、大人に成るは厭やな事、何故このやうに年をば取る」。この日を境にして美登利は生まれ変わったかのように別人になる。もう、正太郎とも他の誰とも遊ばない。たまり場であった筆屋へも行かない。表町は火の消えたように淋しくなる。

美登利の突然の変貌をどう見るかについては2つの有力な説があるとか。初潮説と水揚げ説。議論の中身をまったく知らずに勝手なことを言わせてもらえば、私は水揚げ説に賛成。美登利の過剰な反応を見れば初潮説は説得力に乏しいのではないか。女性が初潮を迎えた時にどんな気持ちになるか男の私には分らないが、ここまで大騒ぎするかしら? 周辺の女性たちに尋ねる蛮勇は私にはないけれど、初潮に美登利ほど過激に反応することはないだろうと思う。それに、物語の筋道からしても初潮では通りがよくない。美登利が肉体的に成熟して子供でなくなったというだけでの話では、遊女として宿命づけられた美登利の物語が最後に来て貧弱なものになってしまう。ここはしっかりと決めておきたい。ところで水揚げとは何か。私の手元にある国語辞典はどれも、芸妓・遊女が初めて客に接することであるという程度の説明しか載せていない。これではよく分からない。美登利はまだ遊女にはなっていない。③にズバリの説明があるのでそれを引用する。水揚げとは「初めて男性に接して処女を喪失すること」であり、「処女が初めて店に出る場合、事前準備として水揚げが行われた。水揚げする男性は信頼のおける顧客から選ばれる。極秘ではないけれど、廓内の関係者だけで執り行われる大事な儀式で、廓の外に公表されることはない」。まさしくこれだろう。本人以外に事情を承知しているのは母親のみというのもぴったり符合する。皆は美登利が病気ではないかと心配したりするのに「母親一人ほゝ笑みては、今にお侠〔きゃん〕の本性は現れまする、これは中休みと仔細〔わけ〕ありげに言」う。美登利がスター遊女になるのを待ち望んでいるのは大黒屋の主だけでなく母親もなのである。その日も近い。

表町は火が消えたように淋しくなり、正太郎が歌をうたうこともほとんどない。彼は今や毎晩借金の取り立てに忙しい。提灯をともして夜の土手を行く寒そうな姿が遠くに見える。彼がこれからやらなければならないのは祖母の期待に応えて質屋を再興することである。もう美登利と遊ぶことはないだろうし、美登利への思いも胸の内に封印しただろう。真如は坊さんになるために大音寺前を出て行った。美登利を愛した二人の少年はもはやいない。今後美登利を人間として愛してくれる男はいるのだろうか。真如とのはかない初恋が美登利にとって最後の恋になる可能性は大きい。遊女は本気で人を愛してはならない。偽物の恋が遊女の務め。真如が彼女に贈った造花の百合は二人の実らなかった恋を象徴しているだけでなく、美登利の行く末をも暗示しているのである。